EPMA法による殷墟青銅器の分析と古代中国青銅器鋳造法の解明

日本電子 news Vol.46 No.4

飯塚 義之1、内田 純子2

1中央研究院 地球科学研究所、2中央研究院 歴史語言研究所

はじめに

青銅は銅と錫からなる、人類が初めて作りだした合金で、現代でも工業製品、美術品などに広く利用されている。青銅の発祥地は現在のイラン南部に今から約5500年前に興ったメソポタミア文明初期のシュメールと考えられている。青銅が利器として使用されていた時代を青銅器時代と称し、先史時代の区分では石器時代と鉄器時代の間に位置する。

中国では約4000年前の新石器時代の後半に、青銅を使った平たくて簡単な形の武器や工具が作られはじめた。金属を高温で溶かして鋳型に流し込んで造形をおこなう金属加工の方法を鋳造という。鋳造時に二つの鋳型を合わせると、立体的なものが作れる。さらに、二つの型の間にもうひとつの型(なかご)をはさめば、より立体的な作品ができる。古代中国青銅器のもっとも大きな特徴は、複雑に組み合わせて作る鋳型が極限まで発達し、世界でも類を見ないほど複雑な形の容器(礼器)を作り出したことである。それらは王朝の祭祀や祖先を祭る霊廟に供えるための器やまた最新の武器でもあった。さらには、北方や西方の異民族との接触を通して取り入れた技術によって、馬車(戦車)の部品なども発達させていた。夏、殷時代には、王朝に集中した富と権力を駆使し、青銅器が国家的事業として作られていたようである。

中国・河南省安陽市にある「殷墟(いんきょ)」は、紀元前14世紀頃から約500年間栄えた殷(商)王朝後期の都である。殷墟からは漢字の起源として知られる甲骨文字や、王族や貴族の墓に副葬されていた大量の青銅器が発掘されている。1928年に設立された中央研究院歴史語言研究所は、1937年まで殷墟において計15期にわたる発掘調査をおこなっている。発掘された遺物は、研究者とともに多難な時代を越え1949年、大部分が台湾へと移送された。2万点を越える殷墟出土の青銅器及び青銅片は、現在、台北市南港にある中央研究院歴史語言研究所内の温度・湿度が管理された収蔵庫に収められ、その整理と研究が継続して進められている。

殷墟では現在も中国社会科学院や安陽市などの研究機関によって、発掘調査が進められ、続々と青銅器や鋳型が出土している。しかし戦前の発掘は、殷墟の中でも特に重要な宮殿区と王陵区を中心に行なわれたため、台北に保管されている青銅器は殷代当時の最も高い階層の所有者に属した遺物と考えられている。殷墟は中国ばかりでなく東アジアの政治的、文化的な中心でもあった。したがって、当時、最高の鋳造技術を用いた青銅器としてその資料価値は高く、殷墟の鋳造技術を理解することは、商代はもとより、その後の時代にかけて東アジア各地で発展する青銅器鋳造技術を研究する上で、重要な情報を提供するものと期待できる。

筆者らは数年来、中央研究院に所蔵されている青銅器の金相、化学分析を行なう許可を得て、こうした東アジア史上最も貴重な青銅器について研究に取り組んでいる[1]。本報告ではこれまで積極的になされてこなかった電子顕微鏡技術を用いた殷墟青銅器の断面観察と酸素の分析から、青銅器保存状態の評価方法を提示する。さらに実際の青銅器断面の金相観察と化学分析の結果から推察される殷墟青銅器の鋳造技術についての知見を紹介したい。

青銅の観察と分析の目的

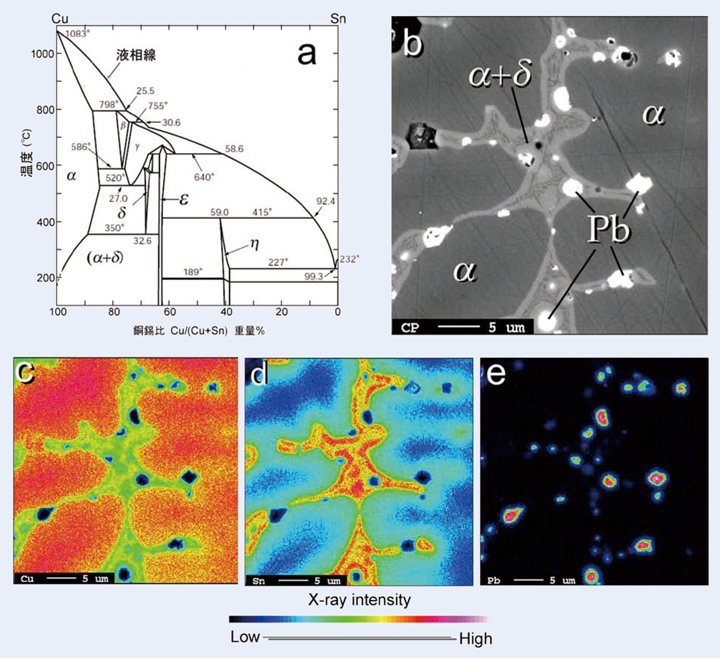

銅−錫二成分系平衡状態図(重量%、wt.%)と典型的な青銅の金相をFig. 1に示す。常圧での銅の融点は1085℃、一方、錫の融点は232℃であり、一般的に、銅−錫合金中の錫の含有量が増すにつれ融点が下がる。およそ10から20 wt.%の錫を含む溶解した銅−錫溶液(いわゆる「湯」)は、温度低下によって、液相線(Liquidus)に達すると、まずα(アルファ)相を晶出させる。「湯」の温度の低下とともに、引き続きα相が晶出していくが、このα相は幅広い凝固区間を持っているため、銅の量を減少させながら凝固偏析を起こす。通常の鋳込み(鋳造作業)の際の「湯」の冷却速度では、α相の次に晶出してくるのはδ(デルタ)相で、青銅はα相とδ相から成る共析相(α+δ共析相)を作る。その時点で温度は十分に低下しているため、さらに錫の含有量の多いε(イプシロン)相やη(エータ)相の析出は起こらないと考えられている[2]。

これまでの研究から青銅の金属組織や化学組成はその製作技法や鋳造の際の熱履歴の違いに応じて、多様性を見せることが分かっている[2-6]。金属組織の比較観察と後述するSEM-EDS法、EPMA法、それぞれ化学分析の確からしさを検証するため鋳造法と化学成分が既知の青銅実験試料の観察 と定 量分析を行い、その比較を試みた。標準試料として用いた青銅片は、中央研究院歴史語言研究所の元研究員萬家保氏、富山大学芸術文化学部の三船温尚教授の実験鋳造による銅−錫、及び銅−錫-鉛青銅片である。それぞれの組成比は鋳造前の秤量による。のべ11種、16試料の青銅中の銅と錫の重量比[Cu/(Cu+Sn)]に換算して0.95から 0.77の範囲を有する。うち3種(6試料)は鉛を3、5、10wt.%含有する。萬家保製作の青銅片の一部は、600℃に再加熱し、24時間保持した後、徐冷する「焼き戻し」実験が施してある。

鋳造直後の金属組織をいわば新鮮な状態で保持している実験試料に比べ、3000有余年埋蔵されていた殷墟青銅遺物は、その金属組織と化学組成の保存状態が大きく異なる。通常、青銅器の表面は、緑青(ろくしょう)と呼ばれる酸化した皮膜に覆われている。青銅遺物の表面も例外なくその表面が銅の酸化物、あるいは銅の炭酸塩鉱物(孔雀石、藍銅鉱)や錫、鉛の酸化物で覆われている。したがって、青銅器が鋳造された当時の金属組織や金相の化学分析を理解するには、切断面の観察と腐食(あるいは酸化)の状態の評価が必要である。従来、金相の観察には、酸やアルカリ溶液を用いて金属表面をエッチングしてから光学顕微鏡で観察する手法が 利用されているが、走査電子顕微鏡を用いると、観察面の元素の平均原子量の重さの違いが反射電子像における像の明暗に反映される。また、EPMAによる元素分布分析図(元素マップ)ではそれぞれの元素のX線強度の差異(含有量の違い)を明確に観察することができる。また、定量分析においては元素比(銅:錫)による相の判別が可能である。

【Fig.1 銅−錫二成分系平衡状態図とHPKM1004(1004-F1)出土の青銅冑内部の金相。

a)銅−錫平衡状態図[13]。

b)反射電子像。

c), d), e)EPMAによるそれぞれ銅、錫、鉛の元素マップ。スケールは5μm。カラースケールは各元素のX線強度を示す。暖色(赤)から冷色(青)にかけて、元素濃度が低くなる。これ以降に示す元素マップについてはいずれも同じ。】

青銅分析試料の準備

商代の青銅製品は用途別に大きく、容器(礼器)、楽器、武器、工具、装飾品、車馬具の6種類に分類することが出来る。この6種類のうちから、用途の異なる容器類、武器類を中心に、さらに車馬具、装飾品も選び分析した。殷墟から出土した青銅器はその形状や器種の特徴が時期ごとに変化しており、またそれぞれの時期を特徴付ける青銅器も存在する。これらの中から砕片となって修復不可能な、しかし器種や時期の特定が可能な青銅器片を選んで、一部(数mm大)を切り出し、分析のための試料とした(Fig.2)。

切断は、金属組織の破壊を避けるためにダイアモンドブレードを用い、毎分100回転程度の低回転で行った。切断中の摩擦熱によって懸念される金相の変化を防ぐため、作業中は純水によって切断面の冷却をおこなった。切片はエタノールにより洗浄し、乾燥後、エポキシ樹脂(Epofix)に包埋して、室温で一晩放置し、凝固させた。青銅断面はシリコンカーバイドペーパーを用いて研磨し、さらにダイアモンドペースト、コロイダルシリカを用いて琢磨した。鋳造実験試料は1cm程度に部位を切り出し、青銅遺物片と同様の処理を行った。。

【Fig.2 殷墟青銅戈の切断面の一例。青銅器表面には緑青が観察されるが、切断面からは光沢のある金属が現れる。切断面の厚さは約2mm。】

走査電子顕微鏡(SEM)による青銅断面の金属組織観察とエネルギー分散形X線分光検出器(EDS)による化学分析(SEM-EDS法)

分析試料は、まず光学顕微鏡を用いて、その断面の金属組織の観察をおこなった。ついでEDS搭載のSEM(日本電子W−SEM:JSM-6360LVおよびFE-SEM:JSM-7100F)を用いて金属組織観察と化学分析を行い、各青銅試料の記載を行なった。銅-錫の金相から析出している微小な不純物質あるいは不混和相については定性分析を行い、その含有元素を同定した。Fig.1で示したように青銅器断面の金相はほとんどの場合、化学的に不均質である。したがってある任意の分析ポイント、あるいは一定面積域を金属組織の観察なしに分析し、それを全体の化学組成とすることは不適切である。そこで青銅の平均的な化学組成(バルク組成)を得るために、青銅器断面の反射電子像観察により、金属組織の保存状態の良好な部分を選び、そこから無作為に抽出した琢磨表面120μm× 90μm(顕微鏡倍率で1000倍)10ないし20箇所の観察範囲についての半定量分析を試みた。分析に際しては、電子ビームの照射電流を加速電圧15キロボルト(kV)、照射電流0.1ナノアンペア(nA)に設定し、ワーキングディスタンス(WD)10mmで100秒間の測定を実施した。その後、それぞれ分析値を平均し、青銅器一試料の平均化学組成とした。主要元素である銅、錫、鉛については金属銅(Cu metal)、錫石(Cassiterite: SnO2)、紅鉛鉱(Crocoite: PbCrO4)、他の金属元素についてはおのおのに高純度金属試料質(銀、アンチモンなど)、砒素や鉄、硫黄などは合金の標準物質を用いた。

青銅器金属相の電子線プローブマイクロアナライザ(EPMA)による定量分析と元素分布(マッピング)分析(EPMA法)

SEM−EDS法による記載に基づき、金相の定量スポット分析と任意の範囲の元素分布分析をEPMA(日本電子JEOLJXA-8900RおよびJXA-8500F)によって行なった。EPMA法は溶液法(原子吸光法やICP法)で不可能な酸素の分析も行え、金属、酸化物、硫化物などの同定(定性分析)が簡便にできる。さらに、EDS法では酸素(Cu Kα)の特性X線エネルギーは錫(Sn M-lines)の妨害を受けるが、EPMAの波長分散型X線分光器(WDS)では妨害されることはなく定量分析を行うことが可能である。銅(Cu Kα)、錫(Sn Lα)、鉛(Pb Mβ)の分析に用いた化学標準試料は上述のEDS分析と同様である。酸素の定量には、錫石(SnO2)を標準物質として使用した。定量分析においては、加速電圧20kV、照射電流20nA、5×4μm(倍率換算で2万倍)のスキャンビームを用い、各4元素はそれぞれのWDSチャンネルで同時に、X線ピーク位置で20秒間、X線バックグラウンドはピークの前後でそれぞれ10秒間ずつ測定し、PRZ法を用いて補正計算を行った。分光結晶は、銅にはLIF、錫と鉛にはPETH、酸素にはLDE1Hを用いた。任意に設定したX-Y座標上に50μmの間隔で100から225の分析点を設定し、得られた分析値を平均し、それぞれの試料の平均化学(バルク)組成とした。化学標準試料の繰り返し分析による各元素の分析精度(RSD)は、銅0.1%、錫0.1%、鉛0.8%、酸素0.8% であった。本研究では、銅、錫、鉛、酸素の元素分布(マッピング)分析も行った。マッピングは、ステージ移動を用い、X−Y軸0.5μm 毎に250×250μmの領域を分析した。各ポイントでのX線強度測定時間は0.025秒とした。

金属組織(金相)の観察結果

Fig.1bに、殷墟青銅冑(頭盔)の断面で観察された典型的な青銅金属組織の反射電子像を示す。同じ観察範囲の銅、錫、鉛の元素マップはそれぞれFig.1c-e に示した。銅に富み、反射電子像で暗くみえるα相と、α+δ共析相の他に、粒子状に析出した鉛(反射電子像で白くみえる)が観察される。α相は凝固偏析による銅の含有量の変化が銅の元素マップから明瞭に観察される。

電子顕微鏡の反射電子像観察とEDS定性分析によって分析した全ての試料において、青銅表面部分は酸化層が覆っていることが確認された。保存状態の良いと思われる青銅片でも、酸化層の厚さは数十ミクロン(μm)以上と観察された。内部の状態は表面から推察することはできない。腐食の進行が著しく、内部まですべて酸化しており、青銅の金属組織がまったく観察できない試料もあった。

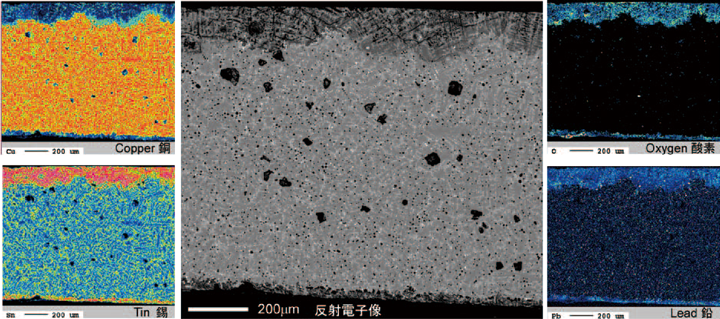

青銅冑断面の観察例、反射電子像と4元素のマップをFig. 3に示す。α相は断面内部に樹状組織(dendrite)を発達させている。またα+δ共析相はその周りを充填するように存在し、析出した鉛も観察できる。図中、上部は冑の外側、下部は内側にあたり、外側部分により厚い酸化層が形成され、酸化層の化学組成は内部とは大きく異なることが観察される。反射電子像で青銅内部に観察される暗黒部は、鋳込みの際に生じたと思われる空洞、「鋳巣」である。多くの青銅器試料断面から、同様の樹状組織が観察された。

筆者らが別個に進めている鋳造実験試料の観察では、上述のような樹状組織は通常の鋳込みで作成した青銅片から観察されている。また一方で、樹状組織がまったく観察できないものを、複数の青銅器試料から確認した。金属組織と化学組成が均質になった青銅は「焼き戻し」を施した実験試料から観察されている。この比較観察から、一部の殷墟青銅器では鋳造後に何らかの加熱処理が施されていたことがうかがわれる(Fig.4)。

【Fig.3 HPKM1004出土の青銅冑断面(1004−F1)の観察例。

EPMAによる銅、錫、酸素、鉛マップの分析範囲は、反射電子像(中央)で示した範囲と同じ。図中で青銅表面に酸化層が形成され、かつ、化学組成が著しく変化していることが観察される。本研究で観察した青銅冑の厚さはいずれも1mmから3mmであった。殷墟以降の他の時代の青銅器との定量的な検証や比較検討はしていないが、殷墟の青銅冑では鉛や他の不純物(鉄や硫黄)の析出は目立たず、含有量は少ないと見積もられる。スケールは200μm。】

【Fig.4 典型的な殷墟青銅器(左側)と実験試料(右側)の金属組織2例。

上段から銅、錫の元素マップ、下段は反射電子像。殷墟青銅器の青銅冑(#0903)と、通常の鋳込み実験試料(JY5, Cu : Sn : Pb = 80:15 : 5)には、樹状組織、及び化学組成の不均質が観察される。一方、殷墟青銅器の戈(R002117)と、焼きなまし実験後の金相(JY2 Cu : Sn : Pb = 75 : 15 :10)からは樹状組織が消失し、化学的には均質であることがわかる。化学的に均質な青銅器は、これまでに5例確認した。スケールは50μm。】

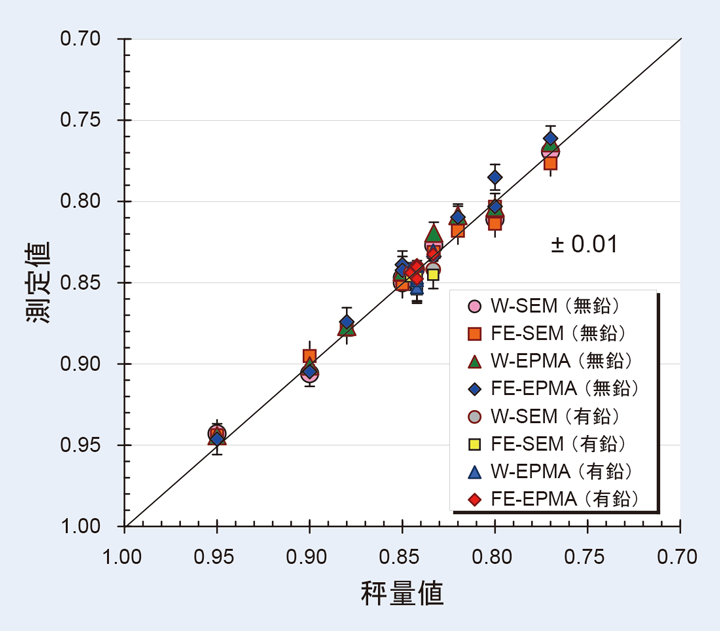

鋳造実験試料の化学分析

Fig.5に鋳造実験試料の分析結果を示す。横軸は鋳造実験前の銅と錫の秤量に基づく銅錫重量比(Cu/[Cu+Sn])を示し、縦軸はSEM-EDS法、EPMA法それぞれの分析結果より求めた実験試料の全体(バルク)の銅錫重量比(Cu/[Cu+Sn])(Cu#)を示している。鉛を含まない銅−錫二成分実験試料は、Cu#が0.95から0.77の間で、SEM-EDS法、EPMA法、両者の分析値には大きな違いはなく、どちらの分析法においても、 Cu#における標準偏差(RSD:1σ)による誤差は ±0.01であった。Cu#に関しては、SEM-EDS法、EPMA法ともに再現性の高い分析結果が得られるものと判断できる。

前述したように、鉛は固化の際に析出する。したがって、鉛の分析値は測定面、あるいは測定点ごとに差異が大きいことが見込まれる。また一方で、鉛は鋳造作業の際に、「湯」から蒸発し、その量が減じていることが予想される[7]。このため、鉛のバルク組成あるいは平均化学組成の分析と解釈には注意が必要である。また、走査電子顕微鏡は金属組織の観察には有利であるが、その一方で、電子ビームを利用したSEM-EDS法およびEPMA法は照射電流のエネルギーが低いため、蛍光X線分析法などと比べると、十分な鉛のX線励起が望めないことから鉛の定量分析には不利である。

鉛を5wt.%含有した同じ化学組成比(Cu:Sn:Pb=80:15:5)の異なる鋳造実験による4試料から得た分析結果は、Cu#において、すべて誤差範囲内で一致した。さらに分析から得たそれぞれの実験試料のCu#も、秤量時のそれと同じ値を示している。鉛3 wt.%(Cu# 0.845)についても、鋳造の前後で錫比の変化は認められない。さらに、同じCu#(0.833)で、異なるPb濃度(鉛10wt.%と無鉛)の試料も、それぞれの分析値から得たCu#は秤量時のそれと違いがない。SEM-EDS法、EPMA法、両者の分析値について、Cu#における標準偏差(RSD)による誤差は ±0.006、最大誤差をとっても±0.012以内に収まる。これらは無鉛の実験試料の結果と同様である。このことは鉛を含む青銅片においても、その含有量や実験(鉛の蒸発の違いの有無や析出した鉛の分布の違い)に関わらずCu#は鋳造後も保存されることを意味し、すなわち銅と錫の定量分析結果から青銅鋳造時のCu#を考えることが可能であることを示している。また、2つの分析法から得られた結果は、最大誤差を加味した場合でも、青銅のCu#を持って議論する場合には、0.02(2wt.%)以上の差は優位な違いとして議論することができるといえる。。

【Fig.5 鋳造実験試料の定量分析結果。横軸は鋳造実験前の秤量による銅錫重量比(Cu/[Cu+Sn])、縦軸はSEM−EDS法、EPMA 法による分析から導かれたバルク銅錫重量比を示す。】

酸化や腐食による化学成分の変化

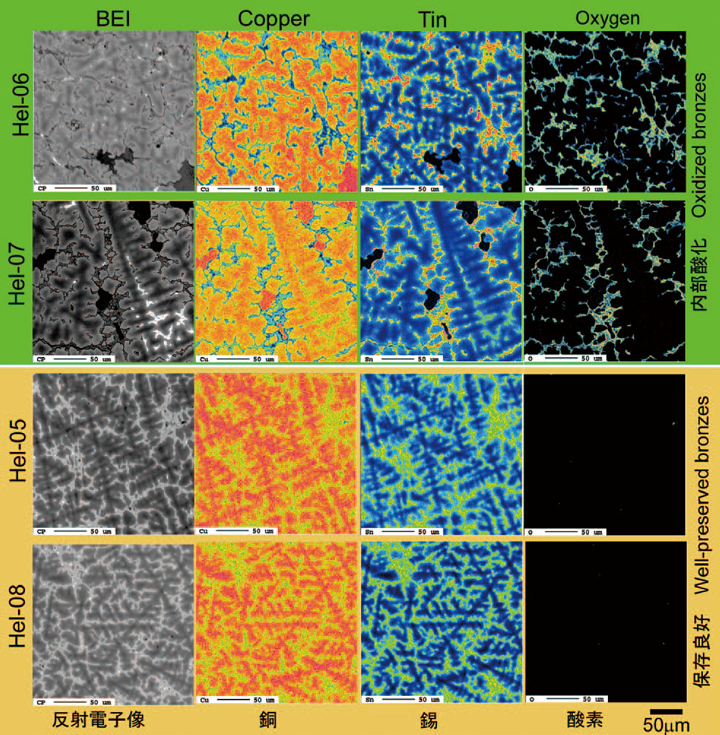

切断面の金属組織は光学顕微鏡、電子顕微鏡によって観察し、化学分析を行う領域を吟味した。EPMA法による青銅器内部の化学組成の定量分析の際には、酸素の定量分析を行い、金属相の酸化の状態を確認した。以下に西北岡1004号大墓(HPKM1004)から出土した4つの青銅冑(試料番号Hel-05からHel-08)の分析例を示す。

Fig.6にそれぞれの試料断面の反射電子像と銅、錫、酸素の元素マップ分析(断面内部の200μm四方の領域)の結果を示す。断面内部にはいずれもα相の樹状組織が観察される。試料Hel-06および-07(Fig.6上部)では、やや幅のある樹状組織が観察され、かつ高濃度の銅の領域や酸素濃度の高い酸化錫の存在が確認できる。一方、試料Hel-05および-08(Fig.6下部)は、反射電子像、銅、錫マップにいずれにおいても明瞭な樹状組織が観察でき、また酸素の存在は確認できない。Fig.7に、EPMAによる定量分析結果を示す。ここで示す銅と錫の重量比Cu/(Cu+Sn)は、各分析スポットごとの微小領域における比で、バルクのCu#とは異なる。試料Hel-06および-07のそれぞれ204、140の分析ポイントから得られたCu/(Cu+Sn)比の最小値は0.313、0.449、最大値はいずれも0.988 (ほぼ純銅)、また酸素含有量は最小0から最大24 wt.%であった。

試料Hel-05および-08のそれぞれ204、100の分析ポイントから得られたCu/(Cu+Sn)比は最小0.716、0.734、最大値は0.933、0.921であった。青銅金属相内には酸化物の形成が認められない。試料Hel-06、と-07から見出されたCu/(Cu+Sn) 比の最小値(0.31、0.45)は、通常の青銅鋳造によって晶出し得る金属相の組成域であるα+δ相には該当せず、また、金相は酸化している。したがって、この2試料は、埋没中に生じた酸化作用によって、化学組成が変化し、純銅相や 高錫酸化相が生じたと解釈出来る。このように金属の保存状態が悪いために鋳造当時の化学組成が損なわれているのであれば、酸化の進んだ試料の分析値を解釈しても、当時の鋳造技術を議論することは無意味である。したがって、 EPMAによって銅や錫と共に酸素の分析を行うことで、青銅金属相の化学組成の保存状態を確かめることは、青銅の鋳造技術の議論を進めるために有用であると考える。

【Fig.6 HPKM1004出土の青銅冑断面(4試料)の金相組織。

左欄から反射電子像(BEI)と同領域の銅、錫、酸素の元素マップ 分析結果。上段2つ(Hel- 06, -07)は内部の酸化が進行している試料、下段2つ(Hel-05, -08)は保存状態の良好な試料と判断できる。】

【Fig.7 HPKM1004出土の青銅冑断面(4試料)の化学組成。

横軸は銅錫重量比(Cu/[Cu+Sn])、縦軸は酸素(重量%)を示す。nは、 EPMAによる分析スポット数。】

殷墟青銅器、鋳造時の化学組成

上述のように、各試料についてEPMAを用いた銅、錫、酸素の定量値の精査を行い、金属組織の保存状態が良好な試料を判別した。これまでに取り扱った全184試料から、化学組成の議論に用いうる試料は、殷墟二期のHPKM1004から出土した青銅冑46試料と、各期の武器類16試料、容器類11試料の計73試料である。EPMAによる定量分析結果より、各試料のバルク組成を算出し化学組成を比較した。

器種別のバルク銅錫重量比(Cu#:Cu/[Cu+Sn])の頻度分布をFig.8に示す。Cu#は最大0.89、最小0.79で、特に冑ではCu#0.84から0.86を中心とした組成分布が認められる。冑46試料の平均組成はCu#0.845、冑以外の武器類は、Cu# 0.82から0.89の分布をみせ、平均組成はCu#0.848である。一方、武器以外の容器は、分析試料数は少ないものの、平均組成がCu#0.819、Cu#0.79から0.86の分布を示し、武器類に比し、Cu#が低い(錫が多い)。

殷墟二期の試料のほかに、商代中期1試料、殷墟一期3試料、殷墟三期6試料、殷墟四期1試料、二期もしくは三期と思われるもの1試料、三期もしくは四期と思われるもの1試料、時期不明1試料から化学組成が得られている。しかし、得られた結果の半数以上が殷墟二期の王墓HPKM1004の冑で、またその他の時期のついては試料数が少なく、時期的な変化についての議論をするに十分な分析数を得られてはいない。

![Fig.8 EPMA法によるバルク銅錫重量比(Cu/[Cu+Sn])の器種別の頻度分布](./product_file/file/n46-04-fig8.png)

【Fig.8 EPMA法によるバルク銅錫重量比(Cu/[Cu+Sn])の器種別の頻度分布。

NはEPMAで保存状態が良好と確認された青銅器の試料数。カッコ内は器種別の平均組成と分析試料数。】

青銅の化学組成と物性

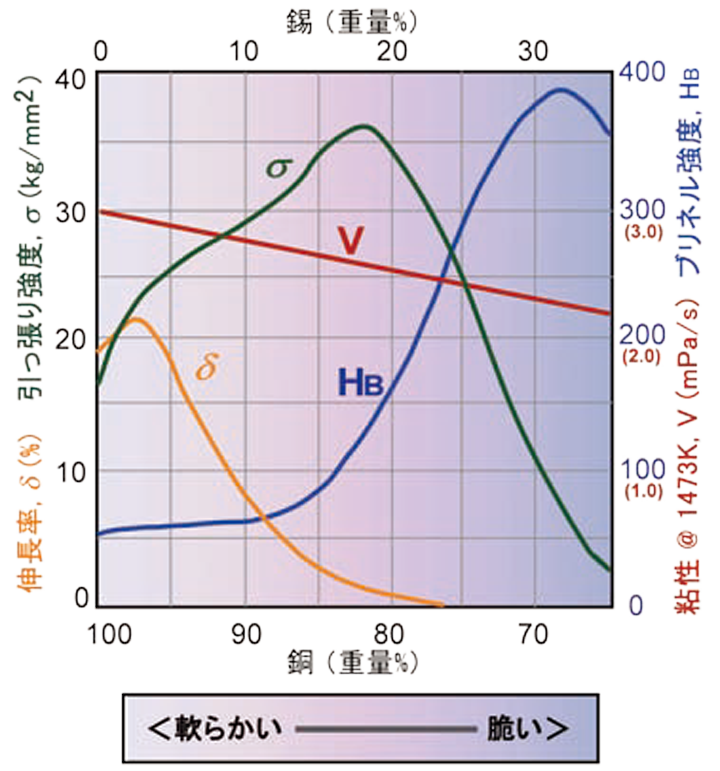

現代の冶金学では、青銅中の銅と錫の配合率の違いが、青銅合金の物性(硬度や強靭さ、もろさ)に反映されることが分かっている。Fig.9に青銅の化学組成と物性の相関を示す。青銅は錫の含有量が多くなるにつれ、δ相が晶出する約32wt.%まで、ブリネル硬度(HB:Brinell Hardness)が上がる。引張りに対する強度(TS:Tensile strength)は、錫の増加とともに大きくなるが、錫18wt.%を境に急激に低下する。伸長性(E:Elongation)は錫3wt.%をピークとして、錫の増加に伴い低下する。総じて錫の含有量が20ないし22wt.%を越えると青銅は物性的にもろくなる。Fig.9には、青銅溶液「湯」の温度1473K(1746℃)における、粘度(V:Viscosity mPa/s)の変化も示した [8]。青銅の「湯」は、錫の増加とともに、粘度(粘性)が下がり、流れやすくなる。

常識的に武器類は硬さあるいは強靭さが必要とされるが、容器類や装飾品に物性的な強さは武器ほどには要求されないと考えられる。冑も武器の一種である。これら冑を含めた武器の平均組成はCu#0.84から0.86、平均Cu#0.848(錫含有量14wt.%ないし16wt.%)を示し、青銅の中で強靭さにすぐれた化学組成を持つ。一方、容器類は武器類に比べ、やや高い錫成分を持つ。このことで、青銅は物性的なもろさを伴うが、その反面、青銅溶液時の粘度は低くなり、鋳込みの際の「湯」が流れやすい性質をもつ。青銅容器類は一般に造形や表面の装飾が複雑なものが多く、鋳造の際、鋳型に掘り込まれた細かい紋様に「湯」を流し込むために「湯」の粘性の低さを要求していたことが想像できる。これらのことから、殷墟の工匠は青銅の物性を理解し、用途に応じて銅と錫の比を調整して青銅器を製作していたものと推測することができる。

【Fig.9 銅錫合金の物性と化学組成の相関。

横軸は銅、および錫の含有量(重量%)、左軸は引張強さ(緑色:σ)、伸長性(オレンジ色:δ)、右軸は、ブリネル硬度(青色:HB)、青銅(銅-錫)溶液の温度1473Kにおける粘度(赤色:V)を示す。物性に関する数値は萬 [4] とScott [14] を、粘度はKozlov et al . [8]を参照した。】

殷墟青銅器の化学組成からみた『周礼考工記』の解釈

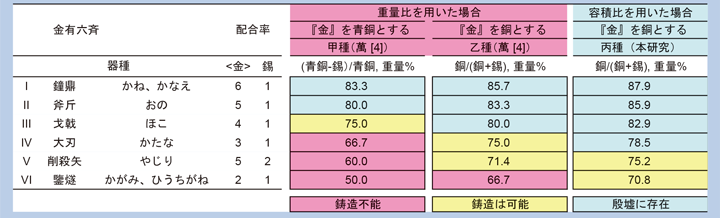

『周礼考工記』は、周代(紀元前9世紀~7世紀)の官制について記載された古典であり、「金有六斉」として、青銅器の用途別による六種類の「金(かね)」と錫の配合率が示されている。この「金之六斉」の記載については、古代青銅器の鋳造技術に関わる問題として、これまでも検討されている[4]、[9]。「金有六斉」の記述当時は「銅」という語句がまだ存在していなかったらしく、そのため記述中の「金」を「青銅合金」とみなすか、あるいは「銅」と見なすかによって、Table1に示す二通りの解釈がなされている。ここでは萬[4]に従い、甲種、乙種とする。氏は、重量比による配合率の解釈から、それぞれから導き出されるCu#の範囲を83.3wt.%から50wt.%(甲種)、もしくは85.7 wt.%から66.7wt.%(乙種)と推論した。

銅−錫二元系平衡状態図(Fig. 1a)に示されているように青銅は化学的に制約された金属相を形成し固化する。また通常の鋳込み作業ではδ相(Cu#0.668から0.682)単独相による青銅や、この組成を越えた高錫(低銅)の青銅器は鋳造法では作り出せないことが広く知られている[10]。前述のように殷墟出土青銅遺物のほとんどは、α相とα+δの共析相によって構成され、殷墟青銅器から得た最小値はCu#0.783であった。したがって、萬[4]の仮説的な解釈は、事実上鋳造不能な組成範囲も含まれることとなり、現実的なものとは言えないことが分かる。

堀[11]は、古代中央アジア周辺地域の分銅システムに関する調査を行い、当該地域が紀元前4000年頃に世界最古の天秤秤量システムを成立させたと論じている。一方で、古代中国における、秤量システムの成立は紀元前1000年以降、殷墟後の西周時代と示唆している。丘光明ら[12] は、先秦時代(紀元前221年以前)には、すでに容量の名称として「升」があり、合、斗、斛などとともに十進法による明確な単位体系が成立していたことを指摘している。また彼らは世界の秤量システムの歴史的解釈に基づき、重量単位の成立は、長さや容積単位の成立より遅れる傾向があることを示している。殷墟では、分銅や秤量システムの成立を示唆させるような遺物の発見がなく、当時は重さの単位や、重さを量るための道具が未発達であったと推察することができる。

ものの量の計り方については、「質量」(重さ)を基準とする以外に、「容積」(かさ)を基準とするものがある。銅と錫の密度はそれぞれ8.94と7.365(g/cm3)であり、銅と錫は同じ容積でも質量が異なる。そこで第3の仮説として、銅と錫を「ある一定容積」を基準に配合していたと仮定し、丙種として「金有六斉」を再解釈した(Table1)。重量%で換算した値は、Cu#の範囲で87.9wt.%から70.8wt.%となり、6種はそれぞれ数%ごとの組成差として示すことができる。

HPKM1004から出土した青銅冑のCu#値は約3wt.%内で比較的均一な組成を示している。また、この組成範囲(Cu#87.9-70.8wt.%)は、通常の鋳込みで製作可能でもある。よって少なくとも容積を基準とする配合率の解釈は、実際の遺物の化学組成分析による数値と合致するものといえる。

ところで、上記の丙種の解釈をとると、銅と錫の配合率の規格のうち丙Ⅰ(銅6錫1、Cu#88wt.%)と丙Ⅲ(銅4錫1、Cu#83wt.%)が、それぞれ容器類(鼎)と武器(戈)の規格とされ、すなわち容器類は武器に比べると銅を多く含む、あるいは錫の少ない規格で定義付けられている。しかしながら、今回の分析結果では、容器類と武器の銅と錫の配合率はこれとは逆に、容器類が武器類に比べ錫を多く含む組成を示し文献の解釈に合致しない上、青銅の物性的な解釈にも矛盾がある。各配合率の解釈やそれらが適用される器種については、解決すべき問題があり、今後も容積を基準とする「金有六斉」を検証していく必要がある。

【Table 1 『周礼考工記』に示されている「金有六斉」の解釈。

配合率については、(Ⅰ)六分其金而錫居一、謂之鐘鼎之斉。(Ⅱ)五分其金而錫居一、謂之斧斤之斉。(Ⅲ)四分其金而錫居一、謂之戈戟之斉。(Ⅳ)参分其金而錫居一、謂之大刃之斉。(Ⅴ)五分其金而錫居二、謂之削殺矢之斉。(Ⅵ)金錫半、謂之鑒燧之斉。との記述があり、Ⅰ.鐘(かね)、鼎(かなえ)は「金」6に対して錫1で、以下同様に、Ⅱ.斧斤(おの)は5対1で、Ⅲ.戈戟(ほこ)は4対1で、Ⅳ.大刃(はもの)は3対1で、Ⅴ.削殺矢(やじり)は5対2で、Ⅵ.鑒(かがみ)、陽燧(ようすい)は2対1で、配合せよと解釈されている。推測される銅の重量%について、赤は、通常の鋳込みによる青銅器の鋳造は不可能、黄色は可能、青は殷墟青銅器で確認されたことを示す。】

おわりに

筆者らは、本院所蔵資料の殷墟出土青銅器について、これまで行われてこなかった電子顕微鏡を使用した冶金学的な金属組織の観察と金属相の化学分析を進め、その鋳造技術の解明を試みている。EPMAによる分析から、青銅器が鋳造された当時の金属組織やその化学組成を理解するには、切断面の金相観察と酸化状態の評価が重要であることを見出した。また青銅器の化学組成が得られた場合であっても、その青銅器遺物の考古学的な解釈と鋳造実験による検証がなければ、当時の鋳造技術の解釈は難しいこともわかってきた。博物館などに所蔵、展示されている青銅器は、出土品のように発掘に付帯する情報も少ない上に、破壊的な分析を行なうことはほぼ不可能であり本報告のような研究は難しい。本研究は発掘調査に基づく多数の遺物試料を系統的に選別し、分析することが出来る点でも、これまでにない稀有な研究と考えている。鋳造技術の解明は殷墟青銅器の分析から始まったが、今後は、本院所蔵の西周、春秋戦国時代の青銅器へと発展させて行きたいと考えている。

謝辞

中央研究院所蔵殷墟青銅器の分析の許可を与えて下さった歴史語言研究所の関係者各位に心から御礼を述べたい。古代青銅器の切断面を観察、分析する機会は極めて貴重であり、関係者の理解なしにはこの研究は進められない。本研究で使用した青銅鋳造実験試料の一部は、富山大学芸術文化学部の三船温尚教授にご提供いただいた。三船先生、及び同学部の長柄毅一教授には、青銅器鋳造に関わるさまざまな知識を教示いただいた。本研究は、台湾国家科学会(現科技部)、中央研究院歴史語言研究所、同地球科学研究所による研究助成を得て行なわれている。本研究を進めるに当たって、同地球科学研究所の許雅婷、王宇祥、謝恵合の各氏には、試料の準備や分析作業で多大なご助力を頂いた。記して感謝したい。

引用文献

[ 1 ] 飯塚義之 内田純子(2013)「殷墟青銅器の化学組成からみた古代中国の鋳造技術」『中国考古学』13号 p23-47.

[ 2 ] 須藤一 田村今男 西澤泰二(1972)『金属組織学』pp.293 丸善 東京.

[ 3 ] Gettens, R.J.(1969) The Freer Chinese Bronzes Vol. II Technical Studies , Smithsonian Institution Freer Gallery of Art, Oriental Studies, No.7. Washington DC.

[ 4 ] 萬家保(1970)「殷商青銅盔的金相学研究」『中央研究院歴史語言研究所専刊』Vol.60 台北.

[ 5 ] 趙春燕(2005)「安陽殷墟出土青銅器的化学成分分析與研究」『科技考古』1号 p270-295 中国社会科学院出版社 北京.

[ 6 ] 北田正弘(2001)「金属および合金の性質」平尾良光 編『古代東アジア青銅の流通』 p323-338 鶴山堂 東京.

[ 7 ] 田中茂 今宮俊一郎 浦島幸昌 水口晴夫 松村博 太田裕一(1979)「青銅鋳物工場における重金属の気中濃度−とくに鉛濃度の実態について−」『産業医学』21巻 p82-83.

[ 8 ] Kozlov, L.Y., L.M. Romanov, N.N. Petrov(1983)Prediction of multi component metal melts viscosity,Izv. Vyssh. Uch. Zav., Chernaya Metallurgiya , 3:7-11.

[ 9 ] 蘇栄誉 華覚明 李克敏 盧本珊(1995)『中国上古金属技術』p292-307山東科学技術出版社 済南.

[10] 三船温尚(2010)「現代アジアの高錫青銅器製作技術の比較」三船温尚 清水康二 長柄毅一編『平成22年度独立行政法人日本学術振興会国際研究集会 アジアの高錫青銅器−製作技術と地域性』p5-12.

[11] 堀 晄(2007)「古代中央アジアの分銅再考」『オリエント』50号1巻 p20-32.

[12] 丘光明 邱隆 楊平(2001)『中国科学技術史 度量衡巻』p25-31科学出版社 北京.

[13] Massalski B.T.(Editor-in-chief)(1990) Binary Alloy Phase Diagram: Second edition. National Institute of Standards and Technology, Library of Congress Cataloging in Publications Data, USA(ISBN-10: 0-87170-405-6).

[14] Scott D.A.(1991) Metallography and microstructure of ancient and historic metals. The J. Paul Getty Museum, Los Angels. pp.155(ISBN 0-89236-195-6).