セラミックス積層膜の原子レベル解析

高感度EDS検出器搭載JEM-ARM200Fを用いて 日本電子株式会社 科学・計測機器サービス事業部 サービス企画推進本部 R&D推進部

強誘電体はアクチュエータやメモリーなど電子機器に幅広く使用されています。強誘電体材料を使用したメモリーでは、高速化、低消費電力化、薄膜化、大容量化が求められています。強誘電体材料を電極で挟み見込んで形成されているため、高性能化のためには、電極との界面を含めた強誘電体層の構造の解明が重要となっています。

今回、下部電極として用いるペロブスカイト構造セラミックス層の上に積層した強誘電体層について、球面収差補正機を搭載した透過電子顕微鏡を用いて原子レベルで積層状態や元素分析を行なった事例を報告します。

今回、下部電極として用いるペロブスカイト構造セラミックス層の上に積層した強誘電体層について、球面収差補正機を搭載した透過電子顕微鏡を用いて原子レベルで積層状態や元素分析を行なった事例を報告します。

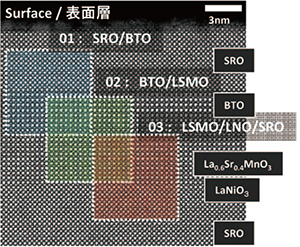

積層膜の構造 |

積層構造 |

|

|

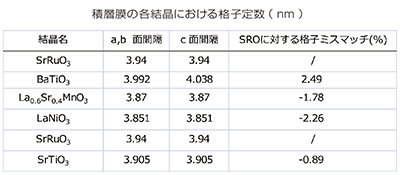

EDSマッピング分析

EDSマッピングは、特定元素の有無あるいは濃度について2次元的な理解が可能となります。電子線に強い試料では、原子レベルでのEDSマッピング取得も可能です。

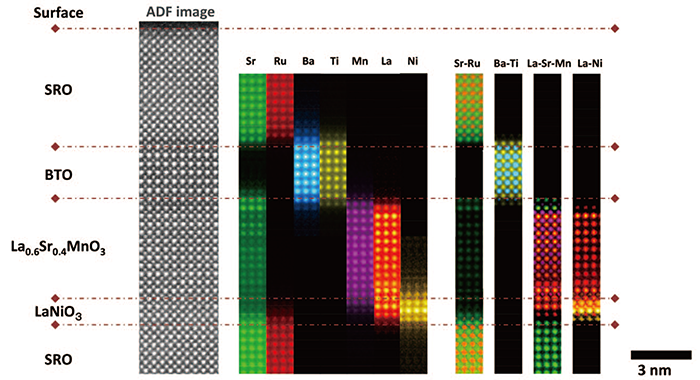

積層膜の歪 | LAADF像

STEM-LAADF法は、ADFの検出器の電子線取り込み領域がHAADF法に比べより低角側であり、歪領域のコントラストが高くなる事が知られています。

例・・・ペロブスカイト構造セラミックス積層膜のHAADF像およびLAADF像の比較

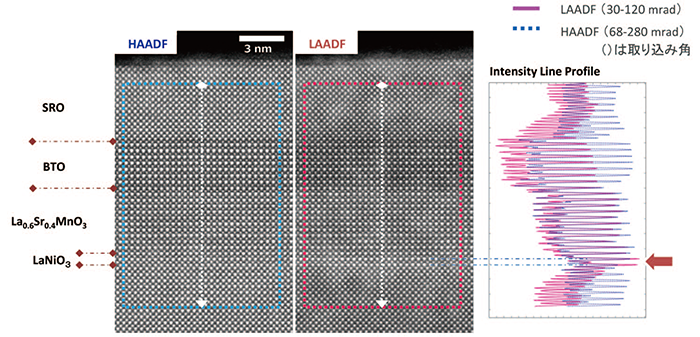

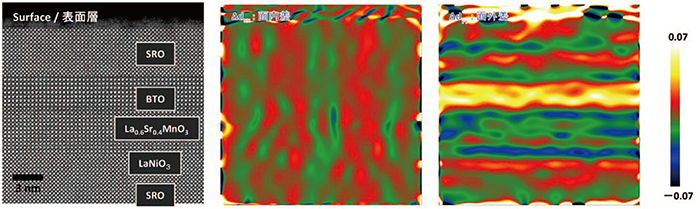

積層膜の格子面間隔

格子像からのフーリエ変換を用いた解析より、格子間隔の変化を検出することが可能です。

例・・・ペロブスカイト構造セラミックス積層膜の格子面間隔

※格子間隔差は基板側SROを基準とした

⇒面内方向は基板に拘束されエピタキシャル成長し、各結晶の面外格子定数が変化することが推測された。

- このページの印刷用PDFはこちら

クリックすると別ウィンドウが開きます。

PDF 1,868KB