高エネルギー分解能LaB6ナノワイヤ電界放出型電子銃の開発 ~透過電子顕微鏡による原子分解能像観察にも利用可能~

公開日: 2021/11/09

日本電子株式会社

概要

- 国立研究開発法人物質・材料研究機構 (NIMS) と日本電子株式会社 (JEOL) は、収差補正透過電子顕微鏡に搭載可能なLaB6ナノワイヤ電界放出型電子銃の開発を行い、高いエネルギー分解能 (0.2 eV、単色化機能を有しない電子銃として最高分解能) と高い電流安定度 (0.4 %) で原子分解能の像観察を実現しました。

- 原理的に高性能が期待されるナノ材料を電界放出型電子銃に用いる試みは、20年以上続けられてきましたが、寿命や安定性などを満たす組み込み技術等の開発が困難であったため、これまで透過電子顕微鏡の電界放出型電子銃にナノワイヤが使われることはありませんでした。商用の電界放出型電子銃の電子源には、今なお50年以上前に開発されたタングステン針が使用されています。

- NIMSとJEOLの研究チームは、電子源の熱陰極材料として従来から定評のあるLaB6 (六ホウ化ランタン) を高純度単結晶ナノワイヤとして化学的に合成・成長させる技術や、放出電子を効率よく利用する電子源機構の設計、ナノワイヤを1本取り出して最適化された電子源構造に組み込む技術を開発しました。

- LaB6ナノワイヤ電子源の比較的低い要求真空条件、極めて高い電流安定性、低い引き出し電圧、狭いエネルギー分布幅や高い輝度は、新世代の電界放出型電子顕微鏡の開発につながり、より高い空間分解能やエネルギー分解能によって、半導体分野や医療分野への広い貢献が期待されます。

- 本開発は、NIMSのZHANG Han、CRETU Ovidiu、木本 浩司、笠谷 岳士、宮崎 英樹、辻井 直人、WANG Hongxin、山内 泰、藤田 大介およびJEOLの神保 雄、庭田 章、池田 昭浩、安原 聡、北村 真一、眞部 弘宣からなる研究チームにより実施されました。

- 本研究成果はNature Nanotechnology誌に2021年11月9日 (日本時間) オンライン掲載 (10.1038/s41565-021-00999-w) 掲載されました。

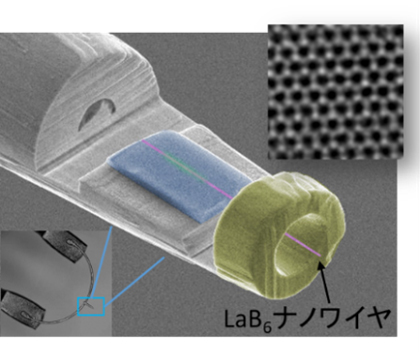

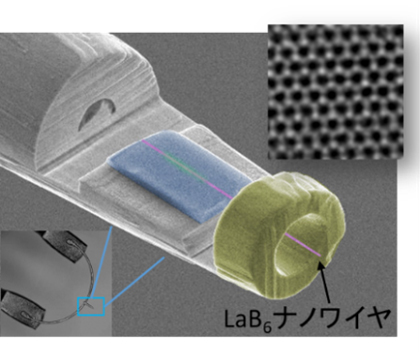

図 (a) LaB6ナノワイヤ電子源の走査電子顕微鏡像

(右上挿図) この電子源を搭載した透過電子顕微鏡で取得した単層グラフェンの原子分解能像源

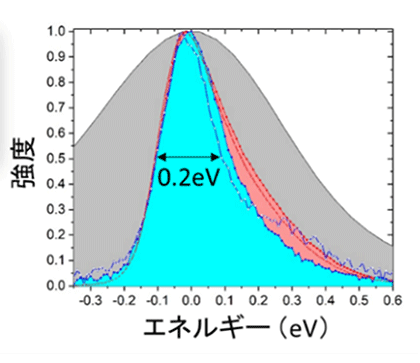

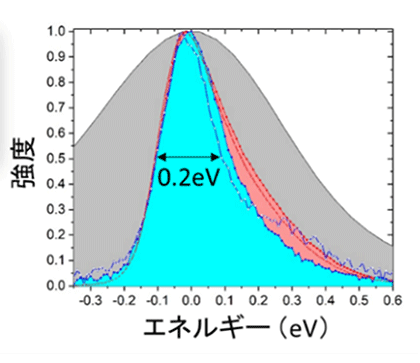

図 (b) 電子線エネルギー分布の比較

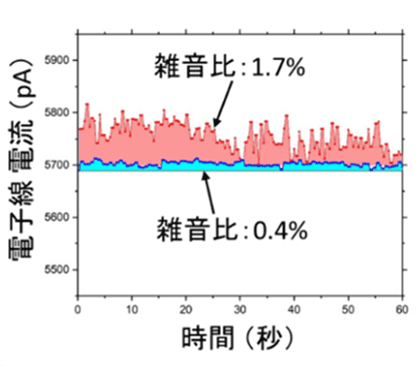

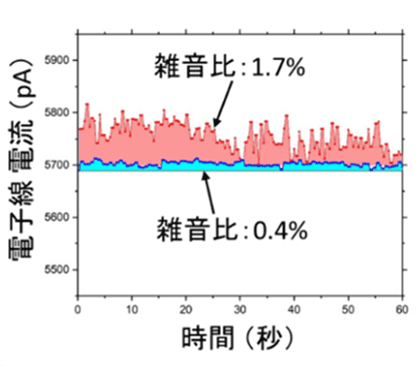

図 (c) 電子線電流雑音比の比較

研究の背景

ナノワイヤとは、寸法がナノメートルの針状物質を指し、その太さは50 nm程で縫い針先端の1万分の1程度に相当します。このように非常に鋭利であるため、ナノワイヤに電圧を掛けると容易に高電界が形成され、この高電界に沿って電子がナノワイヤ端から飛び出し、極めて高密度の電子源となります。ナノワイヤ電界放出型電子銃の角電流密度は、現在使用されている従来のタングステン針を用いた電界放出型電子銃の100倍以上に達します。このことから、既存の技術レベルを超える高い空間分解能やエネルギー分解能を目指して、ナノワイヤを次世代電子顕微鏡の電子銃に採用することが提案されてきました。 (Nature 420 (2002) 393)

しかし、ナノワイヤが非常に細い上に短く、その体積が従来の冷陰極電界放出型電子銃に用いられてきたタングステン針の10億分の1程度であることから、どのようにして一本のナノワイヤを電子銃に組み込むかが課題でした。20年前に提案されて以来、ナノワイヤを電子源として応用する基礎研究は、世界中で研究されてきましたが、寿命や安定性などを満たす組み込み技術の開発が困難であったため、これまで透過電子顕微鏡の電界放出型電子銃にナノワイヤが使われることはありませんでした。商用の電界放出型電子銃には、今も、50年以上前に開発されたタングステン針が使用されています。(Science 168 (1970) 1338)

研究内容と成果

NIMSが開発した (Nature Nanotechnology 11 (2016) 273、ドイツ・イノベーション・アワード受賞) LaB6ナノワイヤ電子源 (図(a)) を基にし、NIMSとJEOLの研究チームは、収差補正透過電子顕微鏡に搭載可能なナノワイヤ電界放出型電子銃の技術開発を行いました。以下の優れた特性を発揮します。

- エネルギー幅0.2 eV モノクロメーターの無い電子源として最小のエネルギー幅 (図(b))

- 電子線電流雑音比0.4% 従来のタングステン針を用いた冷陰極電界放出型電子源の1/4 (図(c))

- 要求真空圧力 ~10-8 Pa 従来のタングステン針を用いた冷陰極電界放出型電子源の100倍

- 引き出し電圧 (1)数100V 従来のタングステン針を用いた冷陰極電界放出型電子源の1/10

- 原子分解能像 世界で初めてナノワイヤ電子源で単層グラフェンなどの原子配列を観察 (図(a)右上)

図 (a)

図 (b)

図 (c)

(a) LaB6ナノワイヤ電子源の走査電子顕微鏡像

LaB6ナノワイヤ (赤) は、円環状の電極 (黄) を通して針状基盤の先端平坦部にグラファイト接着層 (青) で固定。左下の挿入写真のように、湾曲フィラメント中央に針状基盤を固定。右上の挿図は、この電子源を搭載した透過電子顕微鏡で取得した単層グラフェンの原子分解能像。

(b) 従来の電子線源との電子線エネルギー分布の比較

青がLaB6ナノワイヤ電界放出型電子源、赤が従来のタングステン電界放出型電子源のスペクトルです。灰色は、ショットキー電子源のスペクトルを模式的に示しています。強度は最大強度が1となるよう規格化し、エネルギーは最大強度のエネルギーを原点としています。

(c) 従来の電子線源との電子線電流雑音比の比較

青がLaB6ナノワイヤ電界放出型電子源からの電子線電流の時間変化 (雑音)、赤が従来のタングステン電界放出型電子源からの電子線電流の時間変化 (雑音) を示します。なお、タングステン電界放出型電子源の真空圧力は、LaB6ナノワイヤ電界放出型電子源の1/100に保ちました。

カーボンナノチューブ電子源の先駆的な研究をはじめとし、さまざまなナノワイヤやナノチューブが、高性能電子源の候補として試されてきましたが、高分解能電子顕微鏡に用いるためには、電子線電流の不安定性や広いエネルギー幅、電界放出方向の制御性などが課題としてあげられていました。共同開発したLaB6ナノワイヤ電子源は、これらの問題を克服しました。

NIMSとJEOLの研究チームの成功の鍵として、以下の独自技術が挙げられます。

- 熱陰極電子源の材料として定評のあるLaB6 (2)を高純度単結晶ナノワイヤとして化学的に合成・成長させる技術を確立しました。

- 放出電子を効率よく利用する最適化された電子源機構を設計し、高性能の電子顕微鏡と組み合わせられるようにしました。

- 微小なLaB6ナノワイヤを最適化された電子源構造に組み込む作業を走査電子顕微鏡で観察しながら行う技術を確立しました。

今後の展開

電子線の波長が光の波長に比べて桁違いに小さいことから、電子顕微鏡は光学顕微鏡の限界を超えた観察ができます。それ故、例えばウイルスがどのように人体に侵入するかを明らかにするような新しい知見を得るために必要不可欠な道具立てとなっています。また、誰もが使う携帯電話の消費電力を低減させる素子開発などを行う半導体産業でも重要な役割を果たしています。新開発のLaB6ナノワイヤ電子源が持つ優れた特性、特に比較的低い要求真空条件、極めて高い電子線安定性、低い引き出し電圧、狭いエネルギー分布幅や高い輝度は、新世代の電界放出型電子顕微鏡の開発を促すと思われます。

掲載論文

- 題目

High-endurance Micro-engineered LaB6 Nanowire Electron Source for High-resolution Electron Microscopy - 著者

Han Zhang, Yu Jimbo, Akira Niwata, Akihiro Ikeda, Akira Yasuhara, Cretu Ovidiu, Koji Kimoto, Takeshi Kasaya, Hideki T. Miyazaki, Naohito Tsujii, Hongxin Wang, Yasushi Yamauchi, Daisuke Fujita, Shin-ichi Kitamura, Hironobu Manabe - 雑誌

Nature Nanotechnology - 掲載日時

2021年11月9日 (日本時間)

用語解説

- [1] 引き出し電圧

電子源から真空中へ電子を取り出すために印加する電圧。タングステン針を用いる冷陰極電界放出型電子源では、低い電圧で電子が放出されないため、高い電圧を印加する必要があります。 - [2] 熱陰極電子源の材料として定評のあるLaB6 (六ホウ化ランタン)

タングステンなど高温特性の良い電子源の材料の中でも仕事関数の低さという点で、1950年代にGeneral Electric研究所が開発したLaB6は、極めて優れています。 (タングステンの4.3eVに対し LaB6は2.4eV) 1960年代にIBM研究所によって高輝度の熱陰極電子源が実用化され、1970年代にはNIMSの前身である無機材質研究所が高純度バルク単結晶の育成に成功し、以来、国産のLaB6バルク単結晶が高輝度の熱陰極材として世界市場に供給されています。