東京大学 柴田直哉教授との共同研究の成果が「JSTnews」に掲載されました

公開日: 2022/06/17

当社は20年以上にわたって東京大学大学院工学系研究科の幾原雄一教授、柴田直哉教授と先端計測技術に関する共同研究を進めてきました。これまで連携して行ってきた日本学術振興会や科学技術振興機構の研究開発事業では、成果として軽元素原子観察を可能にする環状明視野法や、原子分解能で電場や磁場を可視化することを可能にする多分割検出器による微分位相コントラスト法などの様々な透過型電子顕微鏡の新しいハードウェアと計測手法を生み出してきました。2005年以降は東京大学・日本電子産学連携室を設置し、透過型電子顕微鏡の新規手法の応用範囲を拡げつつ先端材料の研究者等への普及活動を行い、2020年からは次世代電子顕微鏡法社会連携講座を設置し、透過型電子顕微鏡に関係する若手研究者の育成にも取り組んでいます。

JSTnews 2022年6月号 表紙※

JSTnews 2022年6月号 特集ページ表紙※

左は柴田教授、右は河野スペシャリスト

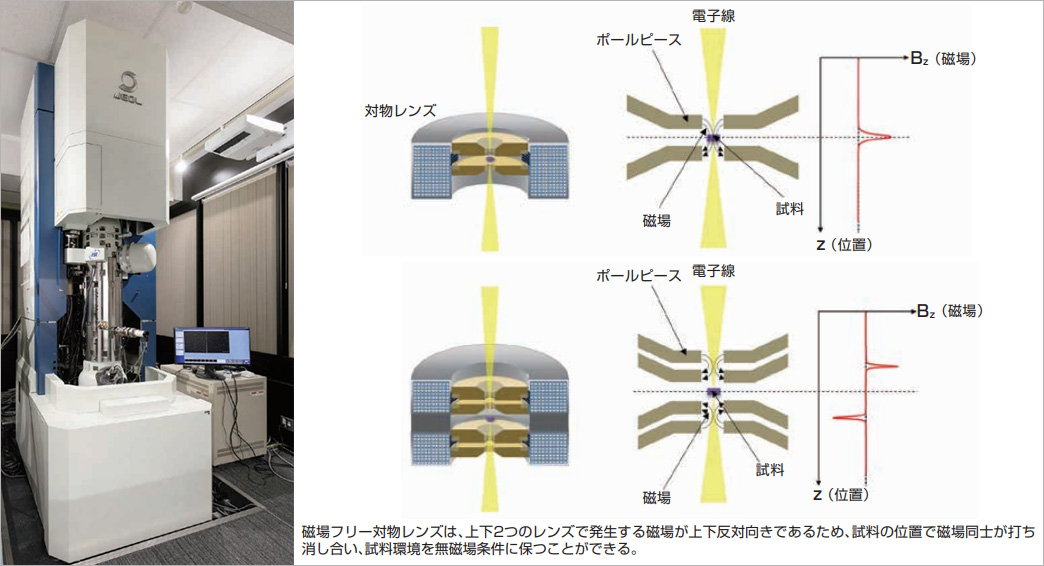

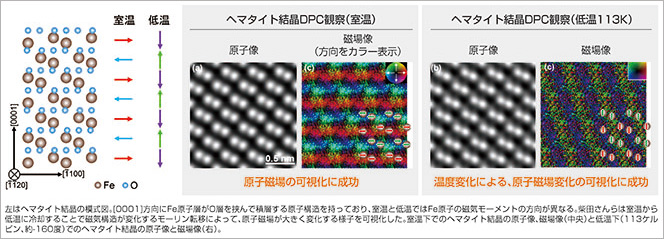

科学技術振興機構による先端計測分析技術・機器開発プログラムでは、柴田教授との共同研究により透過型電子顕微鏡の磁場フリー対物レンズ開発に成功しました。これまでの透過型電子顕微鏡では、高い空間分解能を達成するために強力な磁場を発生させる対物レンズが必須とされ、観察対象の試料が強磁場中におかれることが常識とされてきました。この磁場フリー対物レンズは、試料に磁場を印加せずに原子構造を直接観察することを可能にし、これまで不可能であった磁性材料中の磁気構造の相転移現象の実空間観察までをも可能にしました。これらの透過型電子顕微鏡の新規ハードウェア開発により原子磁場の観察を達成した研究成果が対象となり、JSTnewsで「88年の常識を覆す電子顕微鏡を開発 世界で初めて磁力の起源を捉える」として特集されました。

原子分解能磁場フリー電子顕微鏡 (Magnetic-field-free Atomic Resolution STEM:MARS) と磁場フリー対物レンズの模式図※

ヘマタイト結晶のモーリン転移前後(常温と低温)での原子磁場変化※

また、この記事では、EM事業ユニットの河野祐二スペシャリストの極めて重要な貢献についても取り上げられています。東京大学と当社の密接な産学連携により創出された成果が磁性材料や鉄鋼材料のさらなる高性能化、そしてそれらの材料が使われる機器の高効率化に貢献することが期待されていると記載されています。

※ 図表の出典:JSTnews 2022年6月号 (https://www.jst.go.jp/pr/jst-news/backnumber/2022/202206/index.html)