JEM-1400Flashによる生物試料の観察 ー試料作製から観察までの流れー

EM2021-01

はじめに

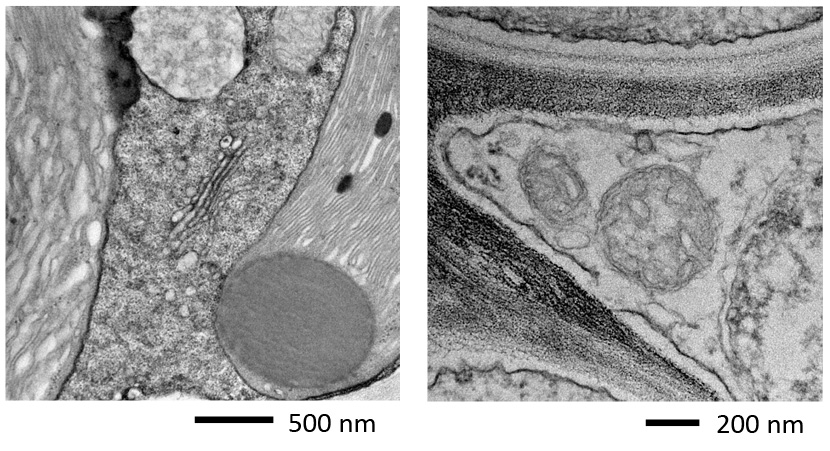

電子顕微鏡を用いると、光学顕微鏡では見ることのできない細胞中の微細な構造を観察することができます。ミトコンドリアや葉緑体などの細胞小器官の構造を詳細にとらえるために、電子顕微鏡は必要不可欠です。しかしTEMでは、真空中で観察するという点から生きた状態での観察はできず、また、電子線を透過させるために試料を薄く薄切することが必要になります。そのため、目的の構造を生きている状態に近い様子で鮮明にとらえるために、試料作製は非常に重要な要素になってきます。

ここでは生物試料を観察するまでの流れについて、植物組織を用いた例を示し、JEM-1400Flashにより得られるデータをご紹介します。

試料作製の流れ

生物試料の作製方法には様々ありますが、ここではその一例として化学固定法による試料の固定とウルトラミクロトームを用いた超薄切片法をご紹介します。試料作製は、1.試料細切→ 2.固定→ 3.脱水→ 4.置換→ 5.包埋→ 6.重合→ 7.トリミング→ 8.超薄切片作製→ 9.染色、といった流れで行います。各工程を以下で説明します。

1.試料細切

剃刀を使って試料を細かく切り、これ以降の処理で用いる薬品が浸透しやすい状態にします。

2.固定

生物試料の構造変化を止め、生きた状態に近いまま保持するために行う処理です。化学固定の場合、前固定と後固定の2回固定を行います。前固定ではタンパク質を、後固定では脂質を固定します。

※ 四酸化オスミウムは揮発性と反応性が高く、使用者の呼吸器系や皮膚、粘膜を傷つけてしまうのでドラフト内で作業を行います。

用意するもの

- 前固定液:2.5 % グルタルアルデヒド+2 % パラホルムアルデヒド in 0.1M HEPES*1 ( half karnovsky )

- 後固定液:1 % 四酸化オスミウム溶液( OsO₄ in 0.1M HEPES )

- 洗浄液:0.1 M HEPES もしくは蒸留水

- 試料瓶

*1 HEPES:緩衝液 2- [4- (2-Hydroxyethyl) -1-piperazinyl] ethanesulfonic acidの略

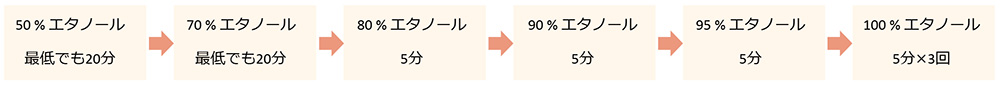

3.脱水

細胞中の水分をエタノールまたはアセトンを用いて脱水します。水分が残っていると、これ以降に行う樹脂包埋の際に樹脂の重合を妨げる原因となります。以下の流れで各濃度のエタノールに浸し、試料中の水分をエタノールに置換します。

4.置換

エタノールで脱水を行った場合、エポキシ系の樹脂となじませるために、中間剤としてプロピレンオキサイド(PO)などを用いて置換を行います。

用意するもの

- PO

- Epoxy樹脂

※TAAB社製EPON 812*2を使用

- POのみ 5分x2回

- PO:樹脂=2:1 2時間

- PO:樹脂=1:1 2時間

- PO:樹脂=1:2 2時間

- 樹脂のみ 18~24時間

-樹脂の調製-

- 表の割合でEPON 812*2、DDSA*3、MNA*4を測りとり、ビーカーに入れる

- スターラーで十分に攪拌する

- DMP-30*5を加え、攪拌する

- 樹脂を脱気し気泡を取り除く

表:エポキシ樹脂の配合

| (%) | soft | medium | hard |

|---|---|---|---|

| EPON812 | 48 | 48 | 48 |

| DDSA | 30 | 19 | 12 |

| MNA | 20 | 33 | 40 |

| DMP-30 | 2 | 2 | 2 |

参考文献:TAAB社 DATA SHEET 12a

*2 EPON 812:樹脂、*3 DDSA・*4 MNA:硬化剤、*5 DMP-30:加速剤

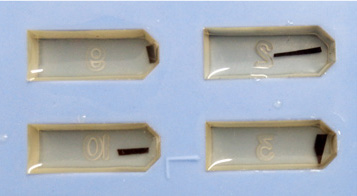

5.包埋

超薄切片を作製するためには、樹脂などの硬い包埋剤に試料を包埋する必要があります。この後の重合で液状の樹脂を硬化させます。

用意するもの

- Epoxy樹脂

- シリコン包埋板(図1)

- 試料をシリコン包埋板の先端の方に置く

- 樹脂を流し入れる

- しばらく置いてなじませる

図1 シリコン包埋板

6.重合

樹脂に熱を与えて硬化させ、薄切が行えるようにします。シリコン包埋板をオーブンに入れ、60°Cで3日間加熱します。

重合時の温度を安定させることで樹脂の重合不良を防ぎます。

用意するもの

- 樹脂重合用オーブン

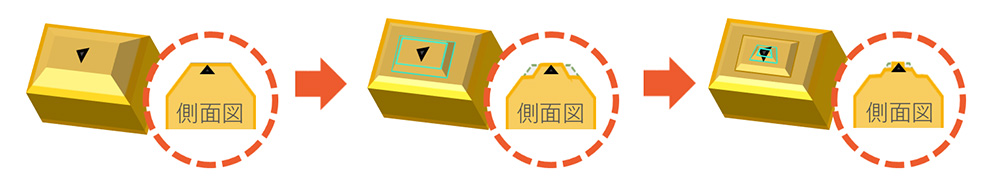

7.トリミング

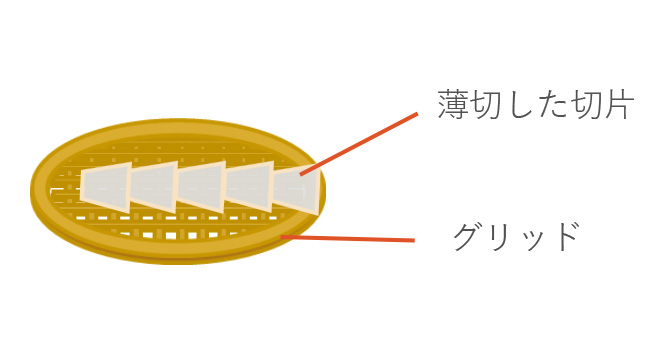

観察目的部位が試料グリッドに載せられる大きさになるよう周辺を取り除き、観察する面の形を整えます。

用意するもの

- 剃刀

- 実体顕微鏡

8.超薄切片作製

ガラスナイフを使って面出しを行い、ダイヤモンドナイフで電子線の透過できる厚さに薄切し、グリッドに載せます。

用意するもの

- ウルトラミクロトーム

- グリッド

- ダイヤモンドナイフ

- ガラスナイフ

- まつげプローブ(図2)

- 親水化処理装置

図2 まつげプローブ

9.染色

軽元素の多い生物試料のコントラストを高くするために行う操作です。試料に重元素を結合させることで散乱コントラストを高めます。グリッドに載せた薄切切片を染色するとき、染色剤として酢酸ウラニルとクエン酸鉛を用いた二重染色を行います。

酢酸ウラニルは核質やリボソームを、クエン酸鉛は細胞膜、グリコーゲン顆粒、リボソームなどを染色します。

用意するもの

- 酢酸ウラニル*6

- クエン酸鉛

*6 酢酸ウラニルは使用許可のある施設でのみ使用できる国際規制物質にあたる化合物です。

酢酸ウラニルの代替液として酢酸イッテルビウムなどがあります。

結果

以上の流れで作製した超薄切片試料を、TEM (JEM-1400Flash) を用いて観察した結果を図3に示します。

- このページの印刷用PDFはこちら。

クリックすると別ウィンドウが開きます。

PDF 1.4MB