31P固体NMRによる硫化物系固体電解質の化学構造解析

NM220016

硫化物系固体電解質はその高い伝導度と電極との低い界面抵抗から、全固体電池の電解質材料として期待されています。チオリン酸リチウム (LPS) 系は代表的な硫化物電解質で、そのLi+伝導性は、結晶性と二次相の含有量に大きく依存することが知られています。31P固体NMRは結晶性や二次相の含有比を定量的に算出できる強力な測定手法です。本アプリケーションノートでは調整法の違いによるLPSの構造変化を31P固体NMRで解析した例を紹介します。

調整法の違いによるLPSの構造変化-結晶化度とユニット構造-

測定試料

以下の4種類の構造を持つチオリン酸リチウム(70Li2S−30P2S5) を作成し、構造解析を行いました。

70LPS-g : Li2SとP2S5を7:3で混合し、ボールミル法によって得た。ガラス状態。

70LPS-gc: 70LPS-gを高温でアニールし、結晶化させたもの。

70LPS-gcg : 70LPS-gcを再度ボールミル法で処理し、ガラス化したもの。

70LPS-gcgc : 70LPS-gcgを再度高温でアニールし、結晶化させたもの。

結果と考察

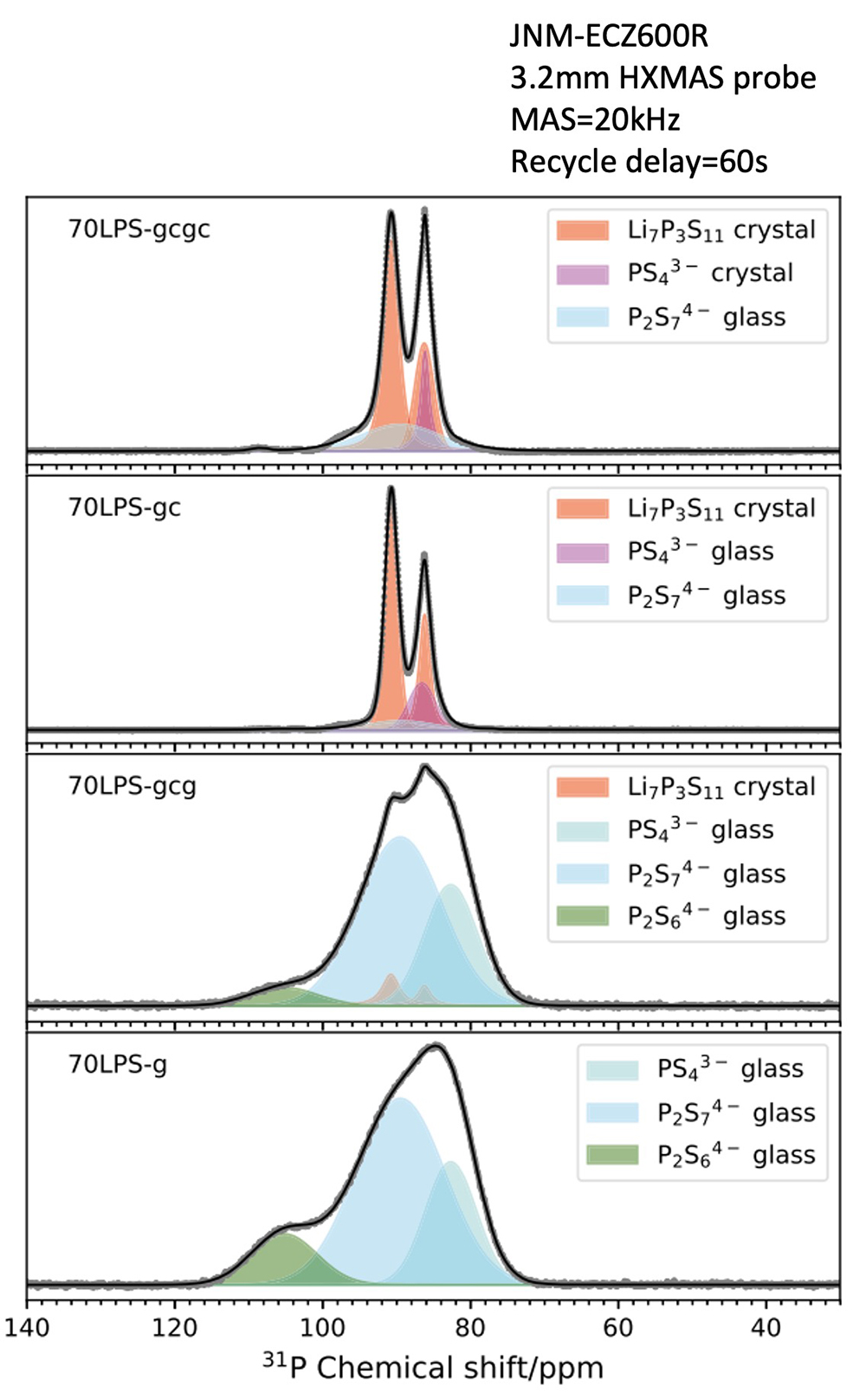

4試料の31P固体NMRスペクトルを右図に示します。まず結晶性試料とガラス試料で大きくスペクトルの線幅が異なることがわかります。結晶は結合長や角度は均一なため、線幅が細く、Lorentz型の線形を示しますが、ガラスはこれらが分布しているため、線幅が太くなり、Gauss型の線形になります。

70LPS-gのスペクトルをみてみると、3種のGauss成分に分離でき、化学シフトの範囲からPS43-、P2S74-、P2S64-の3つのユニットからなっていることがわかります。一方、一度結晶化させた後、もう一度ガラス化させた70LPS-gcgでは線幅の細いLi7P3S11結晶成分がわずかに現れ、また3つのユニットの面積比が変化していることがわかります。このようにNMRスペクトルは、同じガラス状態でも構造の違いがあることを明らかにしてくれます。

Li7P3S11結晶は2つのPS43-ユニットと2つのP2S74-ユニットから成ります。P原子の数はPS43-ユニット由来が2つ、 P2S74-ユニット由来が4つのため、31P信号の面積比は1:2となります。これを束縛条件に70LPS-gcを波形分離したところ、 Li7P3S11結晶以外に線幅の太いGauss型のPS43-、P2S74-ユニット由来のガラス成分があることがわかります。一方、70LPS-gcgcは明らかにPS43-成分が多く、また線幅も細いLorentz型の信号になっており、Li7P3S11結晶だけでなく、PS43ユニット単体の結晶が形成していることがわかりました。70LPS-gcgcはgcに比べ、結晶化度は低いもののイオン伝導率は1.7倍高い値を示しており、新しく発現したPS43-ユニットがあらたなイオン伝導パスを形成していることが示唆されました。

引用文献

K. Uchida, T. Ohkubo, F. Utsuno, K. Yazawa, ACS Appl. Mater. Interfaces. 2021, 13(31), 37071-37081

分野別ソリューション

関連製品

3.2mm AUTOMAS probe