食品

異物分析

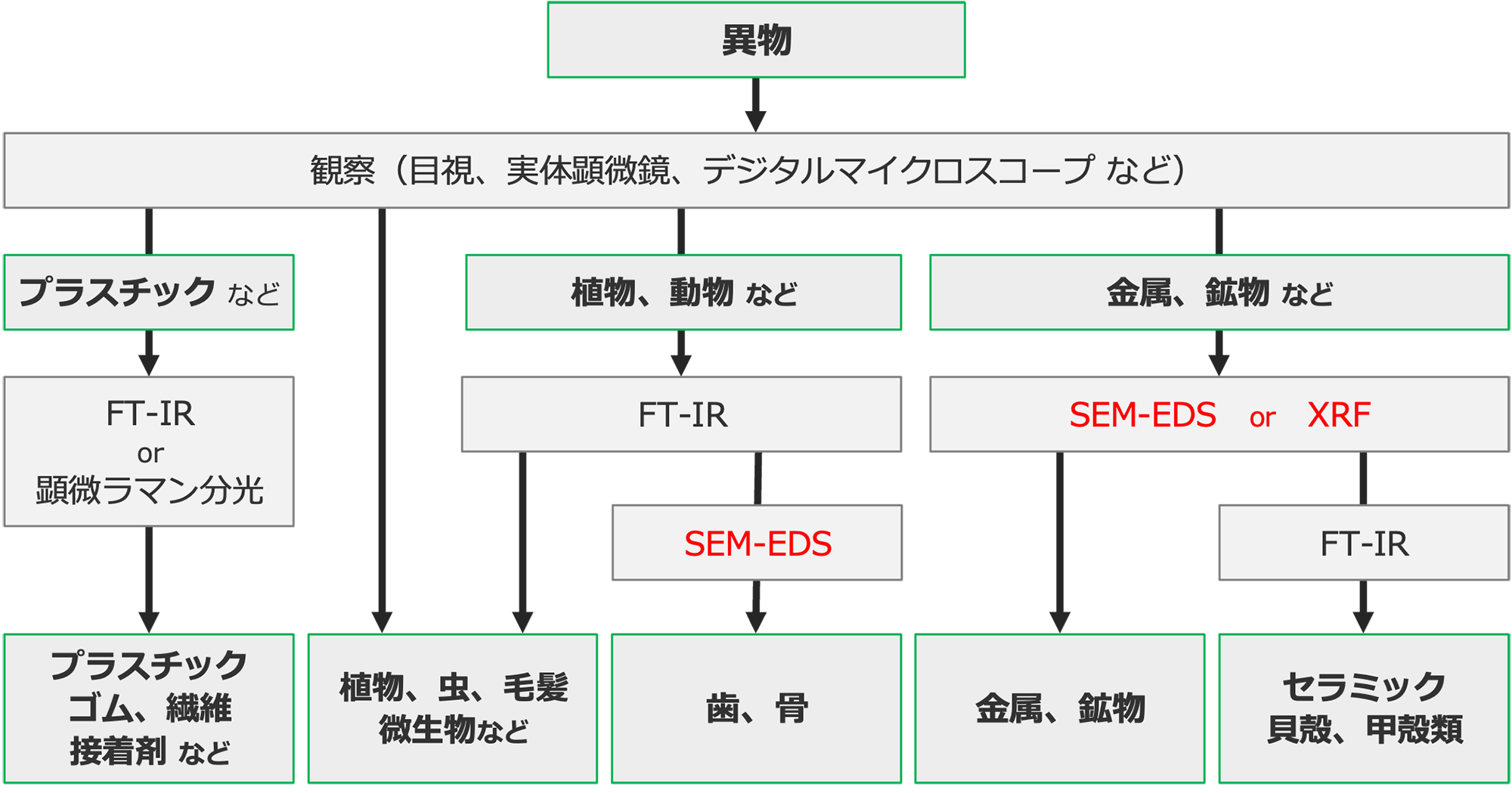

食品異物分析に使われる機器は、目的に応じて多岐にわたっています。日本電子製品のXRFやSEM-EDSは、無機系の元素を特定できるため、食品の異物分析でも多く使われています。

分析機器を用いた異物分析の流れの例

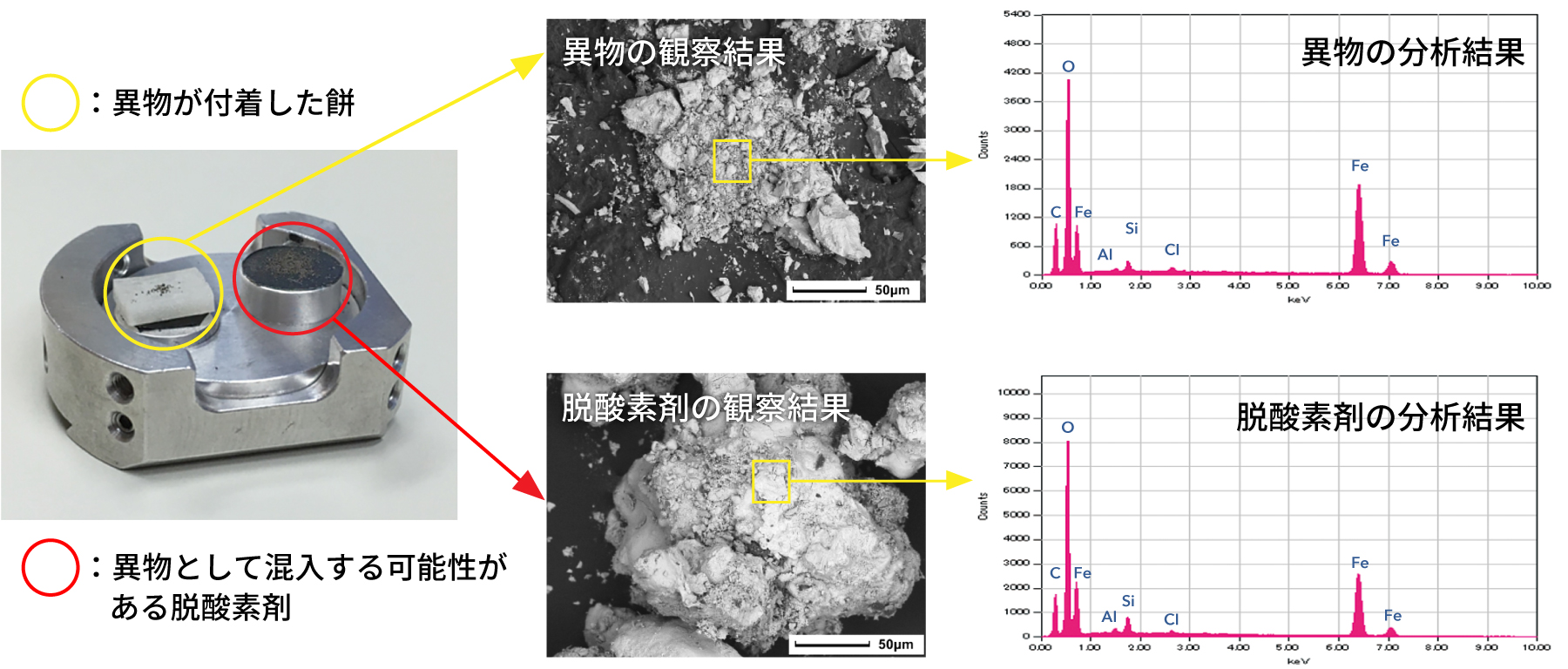

応用例:SEM-EDSによる餅に付着した異物

餅に付着した異物をSEMで観察し、黄色い四角の部分を分析した結果、Fe (鉄)、O (酸素) が多く検出されました。異物として混入する可能性がある物質の内、異物と同じ黒色で鉄を多く含む脱酸素剤を、異物と同じように観察、分析した結果、異物の形、分析結果のスペクトルとも、脱酸素剤と類似した結果が得られました。餅に付着した異物は、脱酸素剤であると推定することができました。

SEM-EDSは、異物の形態と元素分析結果から、異物の推定を行うことができます。

SEM-EDSは、SEMによる形態の観察とEDSによる元素分析を行うことができる装置です。一般的なEDSの場合、Be (ベリリウム) またはB (ホウ素) からU (ウラン) までの元素を分析できます。異物を視覚的に確認して、ピンポイントで元素分析できるのが特長です。

香り成分・異臭分析

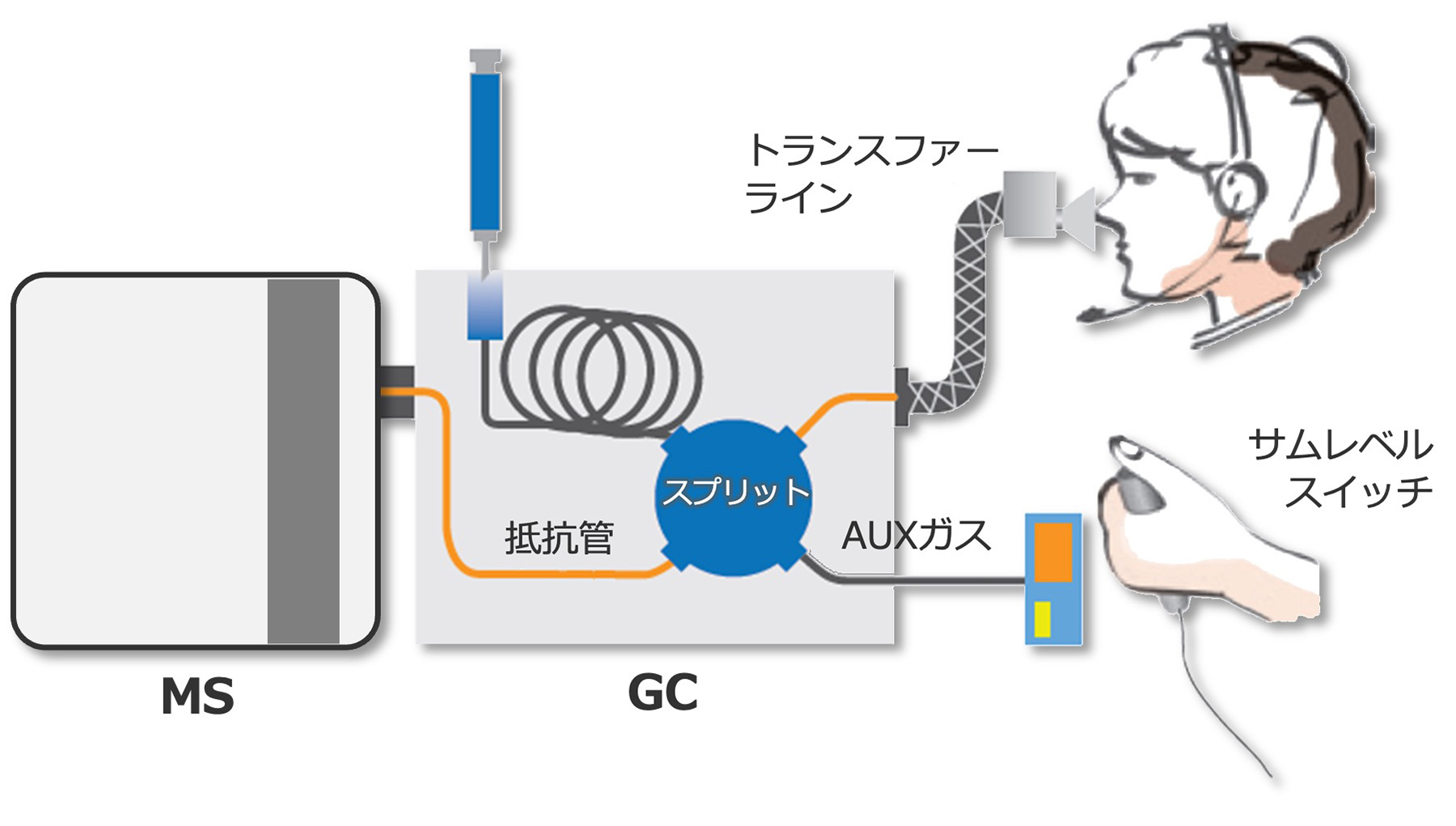

質量分析 (MS) × 官能試験 (スニッフィング:匂い嗅ぎ)

スニッフィング-GC-MSは、GCで分離した成分を、官能試験であるスニッフィングと、質量分析計であるMSで、同時に測定することができる装置です。導入した試料の成分をGCで分離し、各成分のスニッフィングと、MS分析を同時に行うことで、それぞれの測定結果を紐づけることができます。

匂いという感覚的指標と、化学物質の同定を同時に測定することで、匂いの元となる原因物質を推定します。

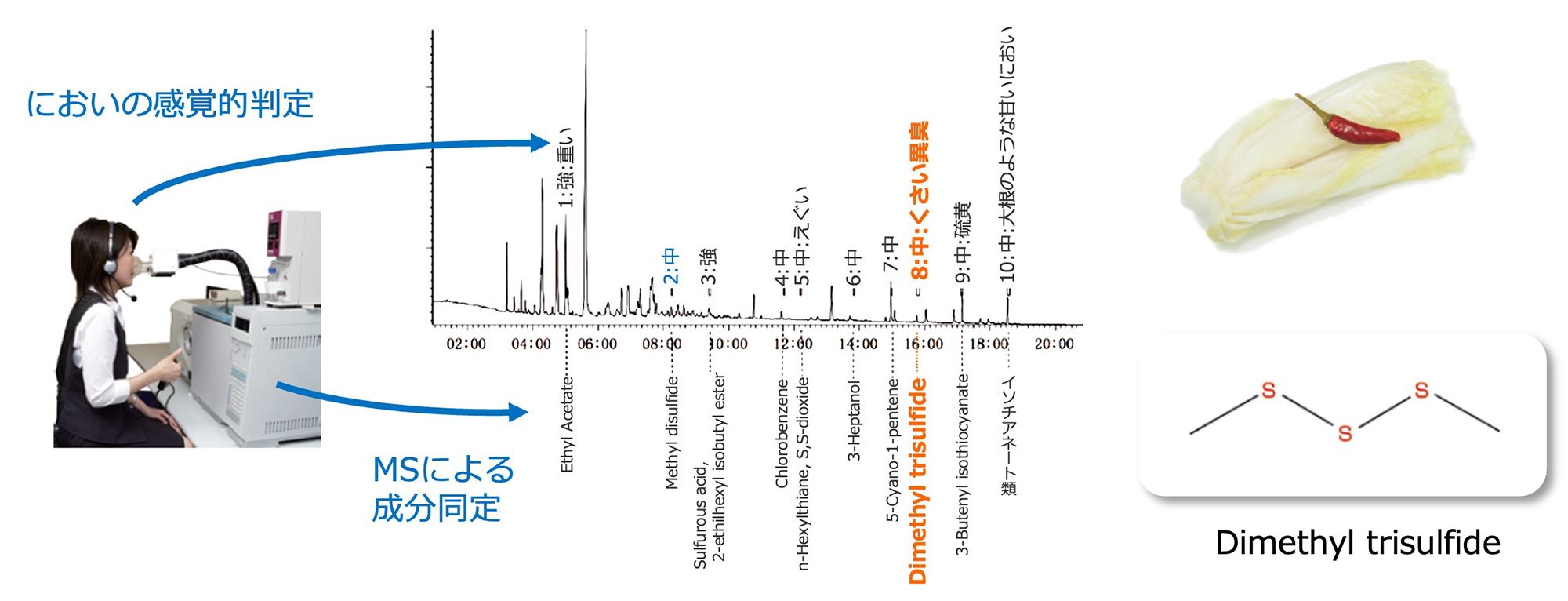

応用例:スニッフィング-GC-MSによる白菜の浅漬けの外装の異臭成分推定

こちらは、スニッフィング-GC-MS用いて、白菜の浅漬けの外装の異臭成分を推定した例です。 GCで分離した匂いを順次嗅いでいき、くさい異臭、と感じた部分の、MSの分析結果を確認します。その結果、におい成分は、ジメチルトリスルフィドと推定することができました。このように、スニッフィング-GC-MSは、嗅いだ匂いと、MSの分析結果から、特徴的な香りの成分を推定できます。

テクスチャ・形態観察

電子顕微鏡 (TEM・SEM) を用いて食品の形態を観察すると、脂肪球や気泡の他、ミネラルの分布も確認できます。形態の保持が難しい軟らかい試料や液状の試料も、適切な前処理を行うことで観察が可能です。

μCTは非破壊で試料の表面から内部の2D/3D 微細構造を解析する装置で、食感を左右する成分の粒子径や空隙率等の定量的な評価が可能です。

液状食品のTEM観察

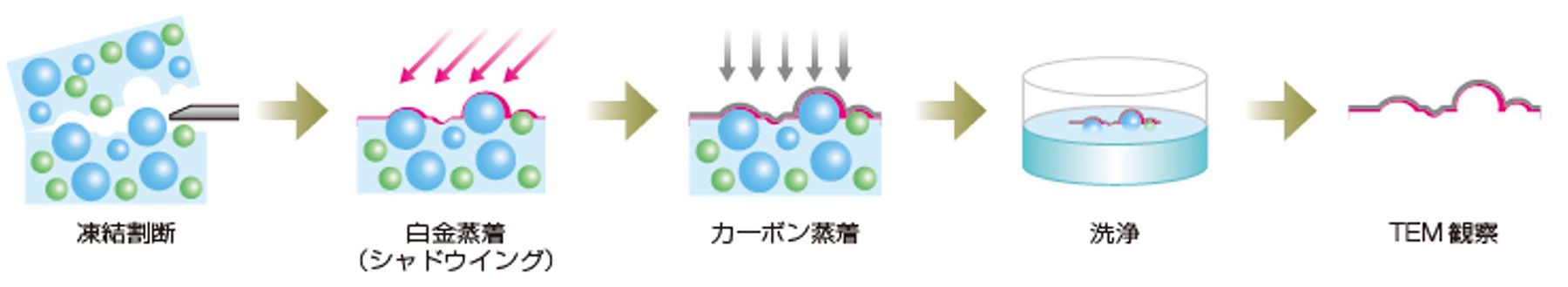

透過電子顕微鏡 (TEM) で液状の試料を観察する手法の一つに、凍結割断レプリカ法があります。レプリカ膜をTEM観察することにより、液状食品の観察ができます。

軟試料や液状試料を凍結して高真空中で割断し、割断面に作製したレプリカ膜をTEM観察します。

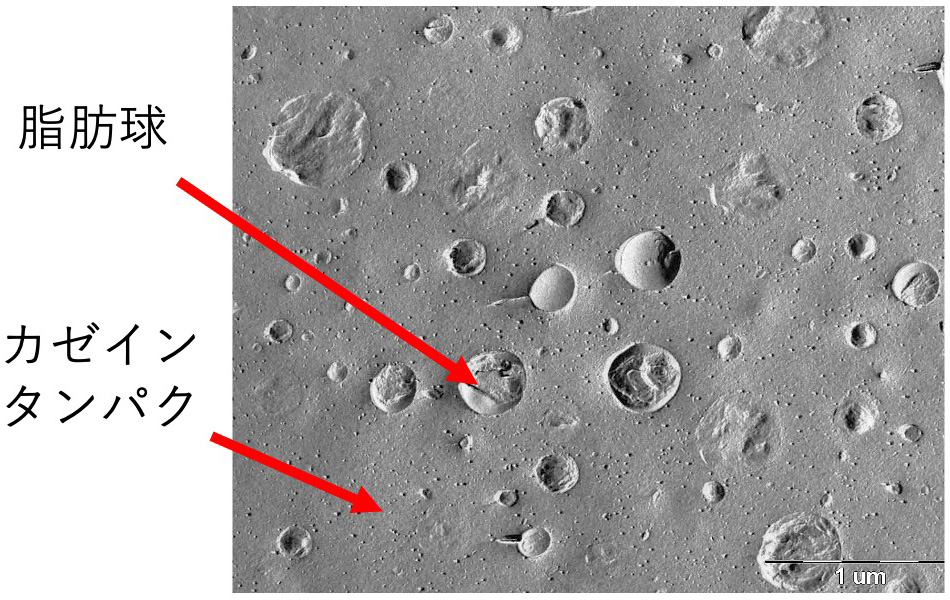

ポーションミルクのTEM観察例

脂肪球やカゼインタンパクの構造や分散状態の観察ができます。

ポーションミルク

ポーションミルク 脂肪球

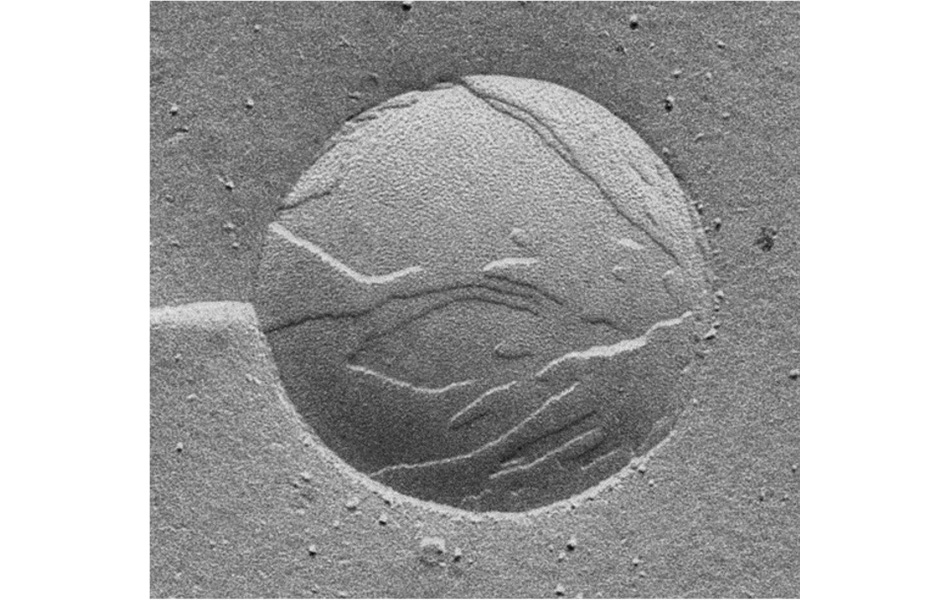

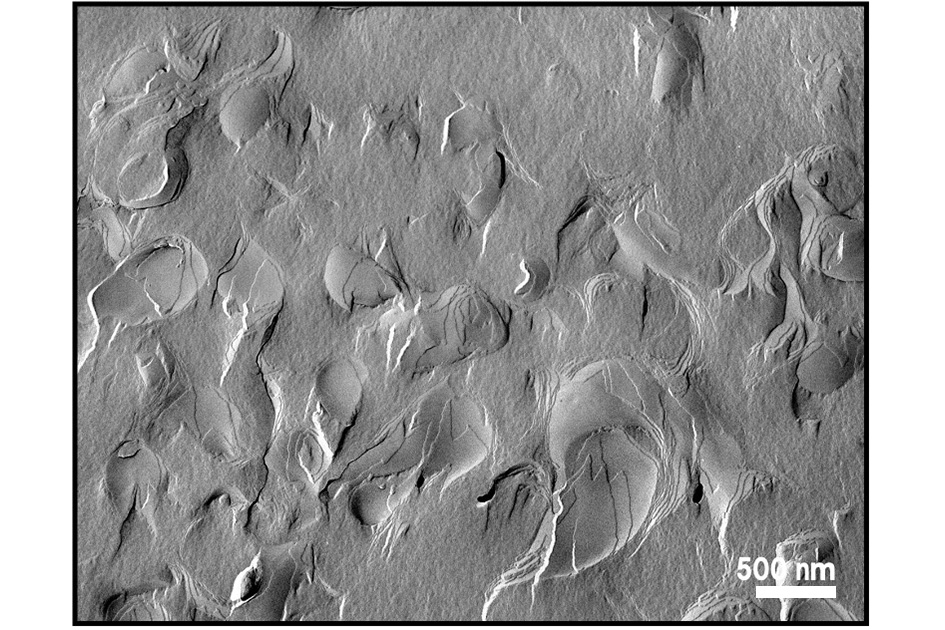

オイルの溶液状態のTEM観察例

ゴマ油の観察例です。溶液中の結晶構造が観察できます。

ゴマ油

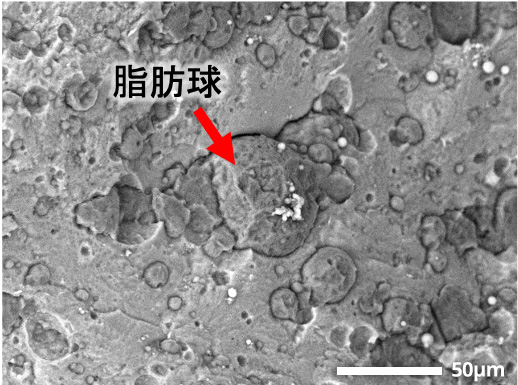

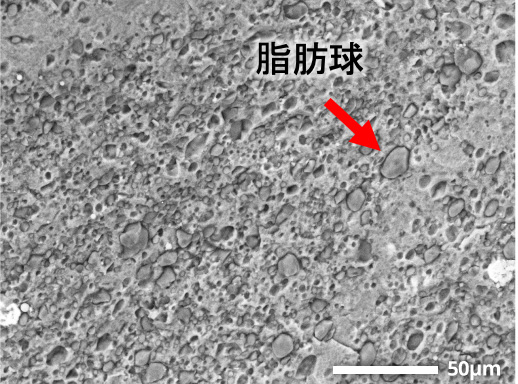

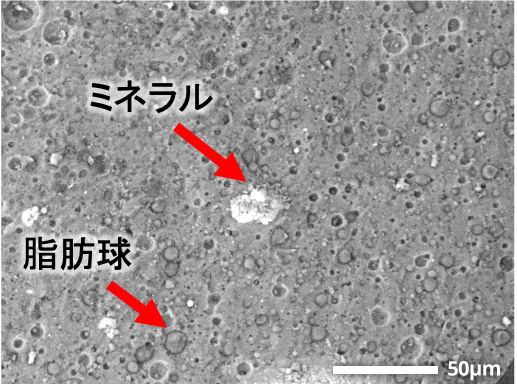

含水状態でSEM観察したチーズ各種

走査電子顕微鏡(SEM)でチーズ等を観察すると、試料室が真空雰囲気であることによる水分等の状態変化や、電子線照射で発生する熱の影響により試料変形を引き起こすことがあります。これらの変形は、冷却により軽減することができます。

冷却したチーズを観察すると、チーズに含有する水分や脂肪球、ミネラル成分などの分散状態を可視化し、食感評価を可能にします。

| モッツァレラチーズ | ゴーダチーズ | プロセスチーズ | |

|---|---|---|---|

| X500 |  |

|

|

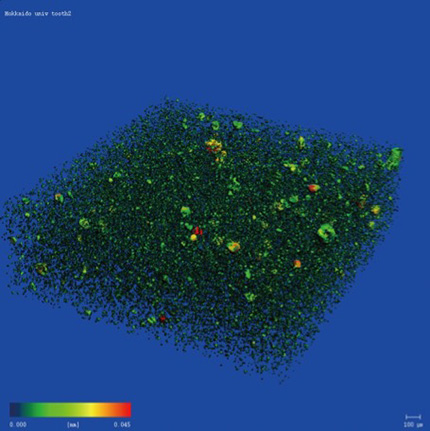

μCTによるチーズの内部構造解析例

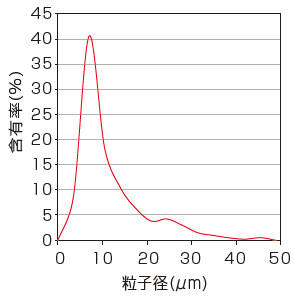

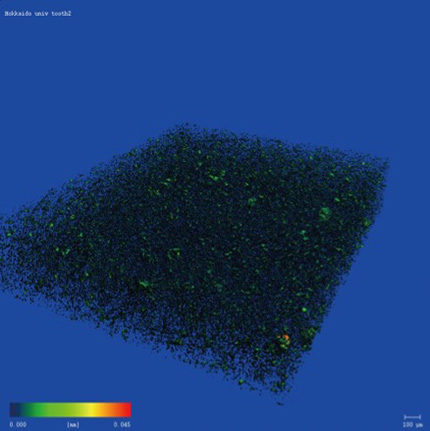

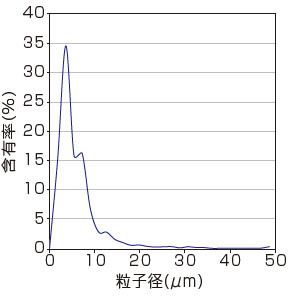

Micro Focus X-ray CT analysis system (μCT) を用いて食感の異なるプロセスチーズを測定した事例です。含有成分の密度差に基づいたデータ処理により、密度の低い有機成分 (脂肪やタンパク質) の情報を除去し、密度の高い無機成分の情報からなる3D イメージを構築しました。それを元に無機塩粒子の存在状態を比較すると、ほどけるような食感のプロセスチーズAは無機塩が70~150 μm大の凝集体として点在している一方、滑らかな食感のプロセスチーズBは10 μm前後のサイズの無機塩粒子がほぼ均一に分散していることが分かりました。

プロセスチーズA中の高密度粒子 (無機塩粒子) の3D分布イメージとその粒度分布グラフ

プロセスチーズB中の高密度粒子 (無機塩粒子) の3D分布イメージとその粒度分布グラフ

成分分析

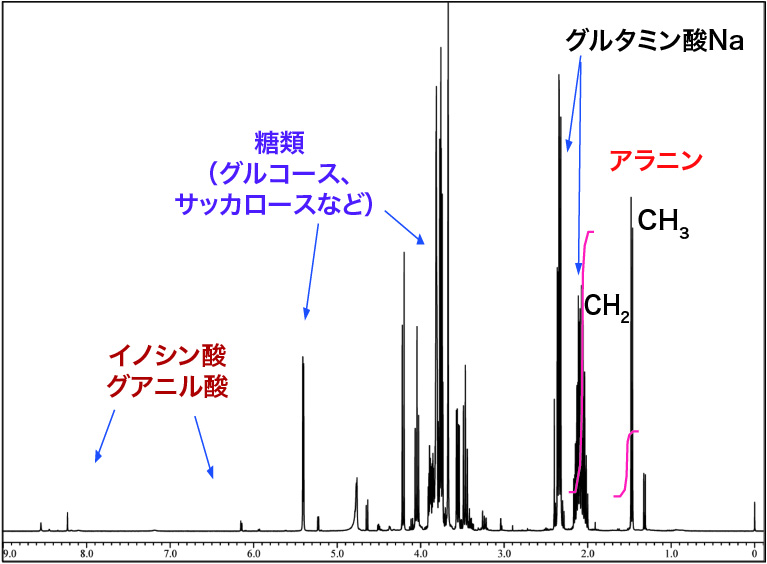

NMRによる鰹だしの成分分析

NMR は分子の中の原子を観測し、得られるスペクトルの情報より、定性・定量分析が可能な分析装置です。

特に成分分離などの前処理なく、そのままの形態 (固体・液体) で非破壊的に分析が行えるため、包括的な評価、いわゆるスクリーニング的な分析をすることが可能です。

鰹だしの測定結果を示します。サンプル調製は水溶液にするだけです。

スペクトルパターンより、アミノ酸、糖類、イノシン酸、グアニル酸を一度に確認することができます。また、NMR スペクトルにおいて信号の面積強度はモル数に比例しますので、積分値を比較するとアラニンとグルタミン酸は1:6であることもわかりました。

NMR 測定は自動測定で数分の測定時間です。従って、短時間にサンプル中の成分分析をスクリーニング的に行うことが可能です。

だし水溶液の1H-NMR

酸化劣化・抗酸化

ESR:食物油の過酸化劣化評価

油は不飽和脂肪酸を含むため、酸化劣化しやすいことが知られています。植物油にはビタミンE (VE) をはじめとする天然の抗酸化成分が含まれていますが、保存状態などによっては徐々に酸化が進行し、過酸化物が蓄積して風味劣化を生じます。その評価法として過酸化物価 (POV) 法が用いられていますが、より早期の酸化劣化を評価する方法としてESRを用いたアプリケーションをご紹介します。

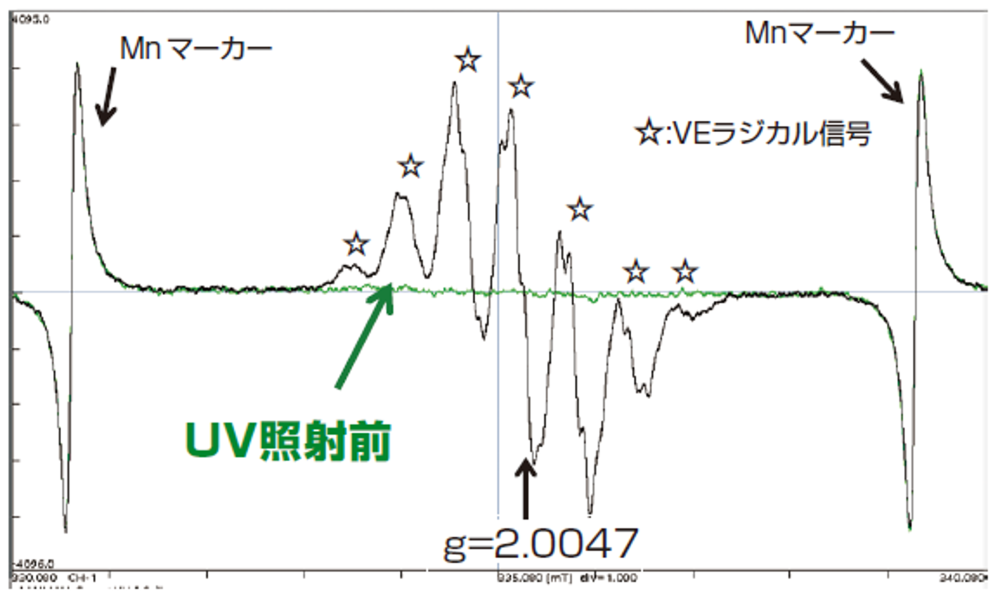

過酸化脂質は光照射により分解して過酸化ラジカルを生成しますが、VEが共存すると速やかにVEラジカル (VE・)

を生じます。ラジカルを選択的に検出するESRは、試料を前処理することなくVE・を測定することができます。左図は、光照射前に得られたESRスペクトル (緑)

でラジカルは観測されませんでしたが、照射により特徴のあるVE・ラジカル (黒)

が観測されました。この信号強度が高い油ほど酸化劣化が亢進していることを示します。ESRは高感度であるためPOV法より早期の酸化劣化を評価できます。

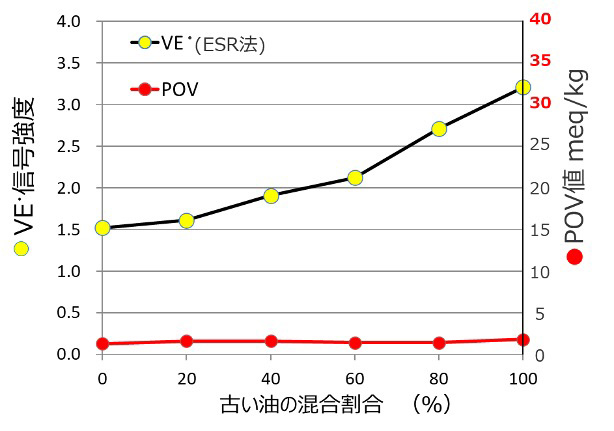

右図は古いキャノーラ油と新しいものを混合比を変えた試料を評価した結果です。古い油の混合量が多いほどVE・信号が増加しましたが、同じ試料をPOV法で評価した結果では差が認められませんでした。ESRは高感度であるためPOV法より早期の酸化劣化を評価できることが示されました。

キャノーラ油にUV照射して得られたVE・のESRスペクトル

古いキャノーラ油と新しいキャノーラ油の混合比を変えた試料の酸化劣化度評価ESR法 (n=4) とPOV法の比較

下記のボタンから食品・植物のTOPページに戻ります