NOE/NOESYの基礎│NOEが測定されない原因と対策

NOE(核オーバーハウザー効果)は、分子内の空間的な近接関係を明らかにできる重要なNMR測定手法です。本コラムでは、差NOE、1D NOESY、2D NOESYといった各測定法の違いや選び方、解析で鍵となる緩和時間、さらに、NOEが得られない場合の原因と対策までを整理しました。よくある疑問にも答えながら、NOE測定を効果的に活用するためのポイントを解説します。

NOE測定とは

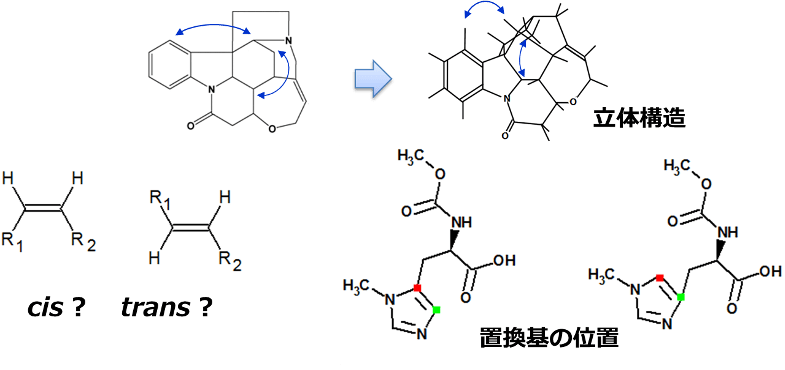

NOE測定(Nuclear Overhauser Effect:核オーバーハウザー効果)は、空間的に近い距離にある原子核を観測するための測定法です。NOE測定は、分子の立体構造を求めたり、低分子化合物では、異性体判定や置換基の位置確認にも活用されます。

NOEの原理

NOEは、空間的に近接した原子核同士が磁気的に影響し合うことで、NMR信号の強度が変化する現象です。

1.核スピンと磁場の関係

核スピンは、外部磁場の影響下に置かれると、エネルギー状態が分裂(Zeeman分裂)します。

2.ラジオ波による飽和

特定のプロトンにラジオ波を照射し続けると、そのプロトンのスピン状態が「飽和」します。 飽和状態では、スピンのエネルギー吸収・放出が均衡し、信号が消失します。

3.双極子-双極子相互作用

飽和したプロトンが、空間的に近い別のプロトンと磁気的に相互作用すると、近接したプロトンの信号強度が変化します。この相互作用は、「双極子-双極子相互作用」に分類されます。

NOEを考慮する場合、上図に示すような、同一分子内にある二つのプロトンを考えます。 これらのプロトンが近い距離にあるときは、双極子相互作用が生じて、NOEが観測されます。 一方、プロトン間の距離が遠いときは、双極子相互作用は生じないので、NOEは観測されません。 双極子相互作用は、核間距離および分子の運動性と密接な関係があることが知られており、二つの核の距離が、6Åより近ければ、NOEが観測される可能性があります。 一方で、相互作用の大きさは、核間距離(r)のマイナス6乗(r-6)に比例しているため、核間距離が大きくなると、その作用は急激に小さくなり、NOEの観測が難しくなります。

NOEの観測方法

NOEを考慮する場合、上図に示すような、同一分子内にある二つのプロトンを考えます。 NOEは、スピン結合による分裂と異なり、これまでの章で紹介してきたNMRスペクトル(1D, 2DNMR)では、観測できません。 そのため、NOE観測には、以下の手順が必要です。

特定のプロトンに対して、ラジオ波を照射(励起・飽和)

その他のプロトンの信号強度の変化を観測

この変化が、NOEに由来するものかを判断

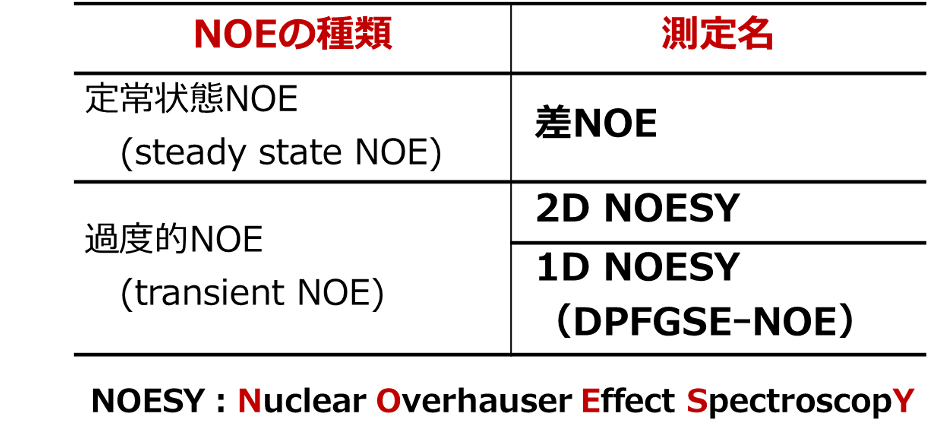

NOE測定の種類

NOE測定は、主に、下記の3種類があります。

差NOE:ラジオ波の照射あり・なしのスペクトル差をとることで、定常状態NOEを観測する

2D NOESY:過渡的NOEを、二次元スペクトルで観測する

1D NOESY:選択的にプロトンを励起し、過渡的NOEを、一次元で観測する

定常状態NOEは、ラジオ波を長時間照射して、特定のプロトンを飽和状態にして、飽和状態が安定したあとに、他のプロトンの信号強度の変化を観測します。 過渡的NOEは、短時間のラジオ波照射で、スピンの状態を一時的に変化させた後、混合時間の間に、NOEによる変化を観測します。

NOEの生じる機構が異なるので、それぞれの特徴を考慮して、各手法の測定条件を決定する必要があります。

差NOE測定

差NOE測定とは、特定のプロトンにラジオ波を照射したときと、照射しないときのスペクトルの差をとり、近接するプロトンの信号強度の変化を確認する方法です。

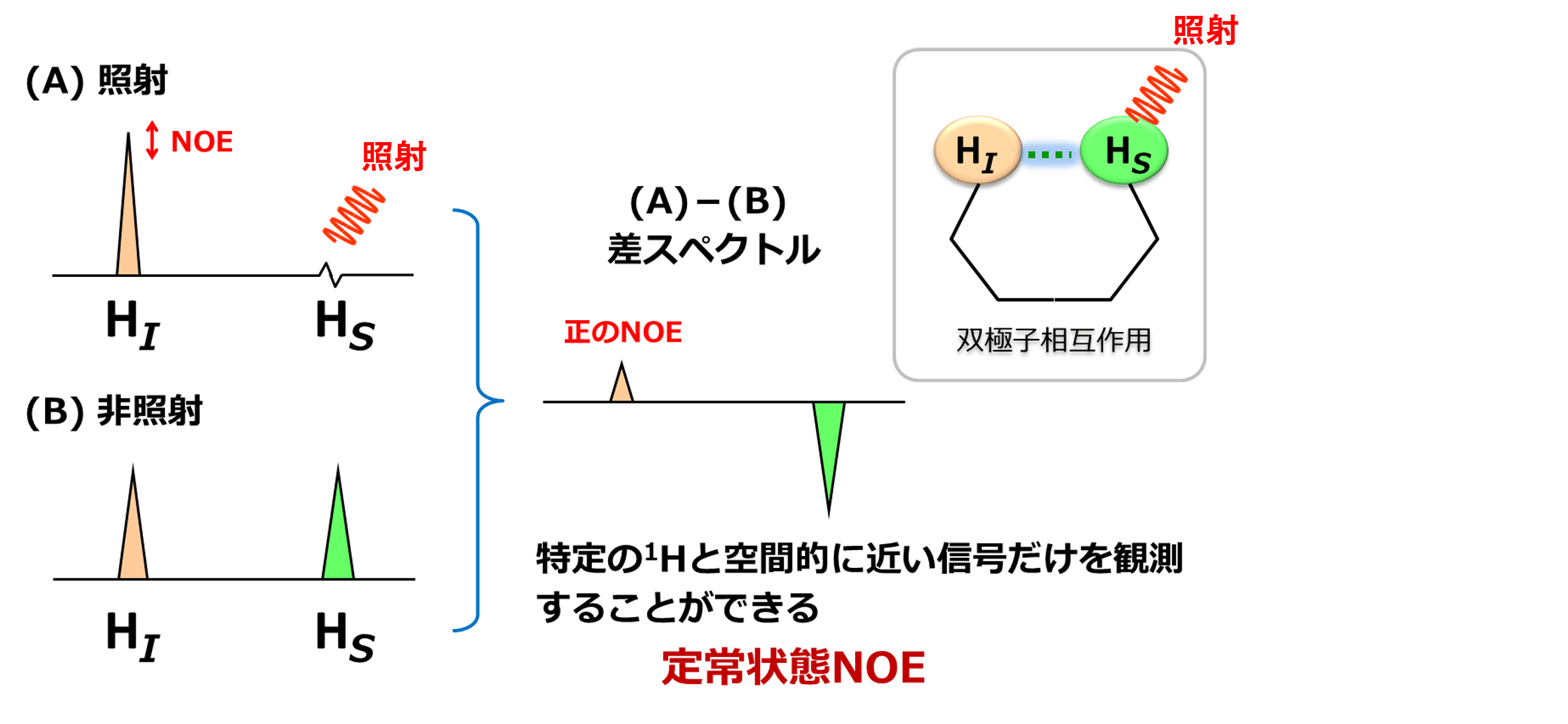

上図に示すように、二つのプロトンHIとHSについて考えていきます。HIとHSは、空間的に近い距離にあり、双極子相互作用があるものとします。 (B)は、HSへの照射をしていないときの1Hスペクトルです。 ここで、HSにラジオ波で照射して飽和させると、HSのシグナルは見えなくなります。このとき、HIとHSの間に双極子相互作用によって、HIのシグナルは強度が大きくなります。これが『NOEによる変化』です。 NOEによる信号強度の変化はとても小さいので、(A)と(B)の差分を計算し、その差を明らかにします。 差NOEで観測されるNOEは、『定常状態NOE』と呼ばれています。 一般的に、溶液中にいる分子運動の速い低分子化合物では、照射したプロトンの信号変化が下向きで表されるとき、NOE信号は、上向きの信号として観測されます。これを『正のNOE』と言います。

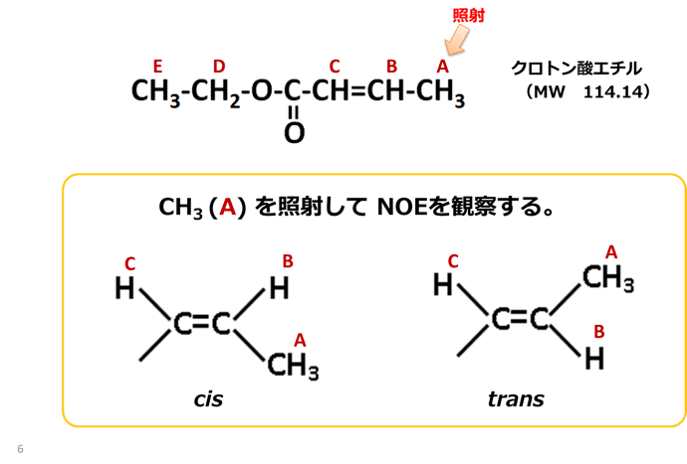

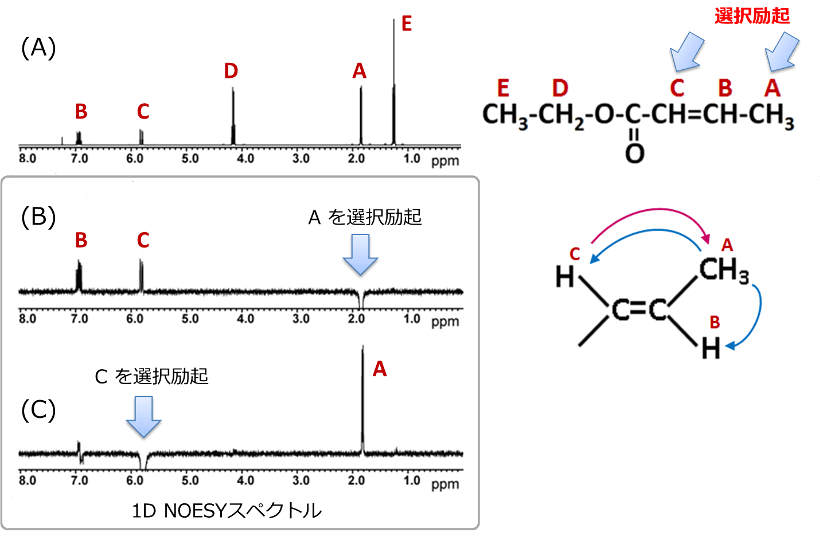

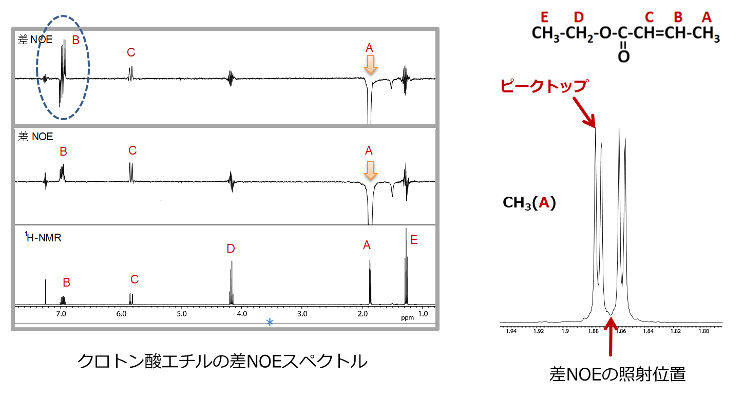

差NOE測定の実際の例を、クロトン酸エチルを使って、紹介します。

二重結合の立体配置が cis型なのか、trans型なのかを、差NOE測定で決めてみたいと思います。 Aと表記されたメチル基のプロトンに照射して、関連するNOEを観察します。

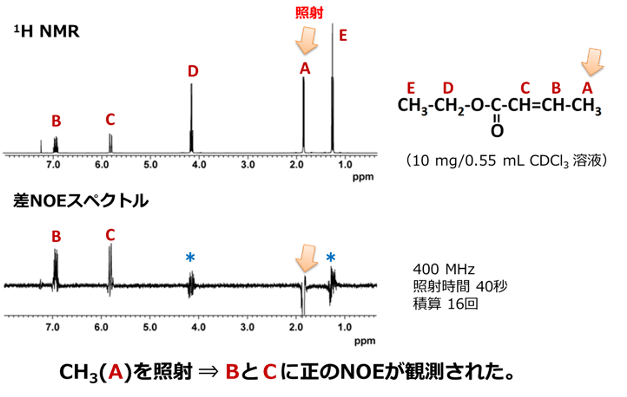

上図の上側に、クロトン酸エチルの1Hスペクトルを示します。下側には、Aのメチル基のプロトンを飽和させた場合の差NOEスペクトルを示します。本データは、400MHzの装置で測定した結果で、BとCに、NOE信号が、上向きに観測されています。

得られた測定結果を考察すると、

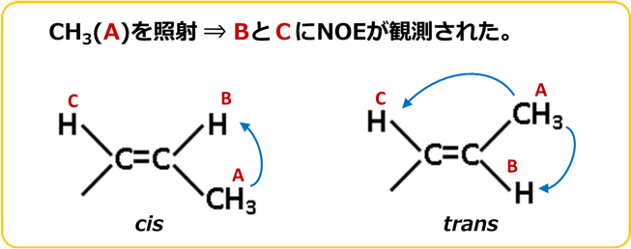

Aのメチル基のプロトンに照射して、BとCに、NOEが観測されたので、クロトン酸エチルは、trans型の立体配置を取っていると判断することができます。

1D NOESY

1D NOESYは、特定のプロトンを選択的に励起し、そのプロトンと空間的に近い他のプロトンとの過渡的NOEを、一次元スペクトルとして観測する方法です。

この測定では、ソフトパルス(狭帯域パルス)と磁場勾配パルスを使って、目的のプロトンだけを励起し、混合時間の間にNOEが変化する様子を記録します。差NOEのようなスペクトルの差し引きが不要なため、解析しやすいスペクトルが得られます。

1D NOESYは、注目するプロトンが決まっている場合や、簡便にNOEを確認したいときに適しています。

クロトン酸エチルを使って、1D NOESYの測定例を紹介します。

上図の(B)は、プロトンAを選択励起したときの1D NOESY スペクトル、(C)は、Cを選択励起したときの1D NOESYスペクトルです。

1D NOESY では、差NOEスペクトルで見られた差し引きによる消え残りが現れないので、解析しやすいスペクトルが得られます。

スペクトルの見方は、差NOEの場合と同じで、選択的に励起したプロトンの信号が下向きに表されたときの、他の信号の出方を見ます。

Aを選択励起すると、BとCに、正のNOEが観測されます。一方、Cを選択励起すると、Aのみに、正のNOEが見られます。この結果からも、クロトン酸エチルは、trans型の立体配置を取っていると判断することが可能です。

このように、立体構造を決定するのに悩む部位がある場合には、各部位を選択励起したときの結果を確認しておくことが大切です。

2D NOESY

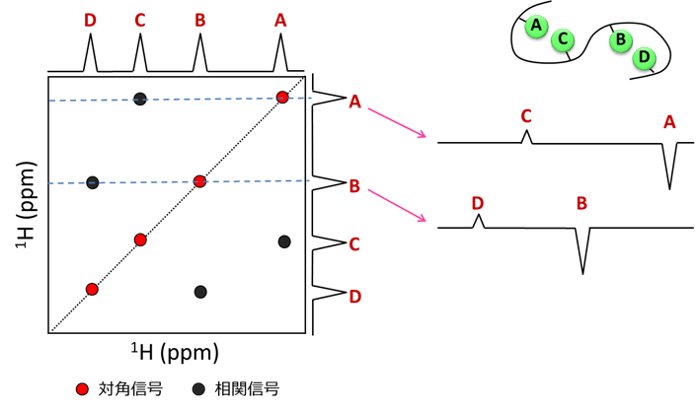

2D NOESYは、分子内の空間的に近いプロトン同士の相互作用(NOE)を、二次元スペクトルとして観測する方法です。この測定では、プロトンのスピン状態を一時的に変化させた後、混合時間の間にNOEが変化する様子(過渡的NOE)を記録します。 得られたスペクトルには、対角線上の自己信号と、空間的に近いプロトン間の相関信号が表示されます。

2D NOESYは、分子全体のNOE相関を網羅的に確認できるため、複雑な構造解析や、全体的な帰属の確認に適しています。

ここからは、2D NOESYスペクトルの見方について説明します。分子全体のNOE相関が見たいときは、2D NOESYが有利に働きます。上図に示すように、AとC、BとDが互いに近い距離にある場合、このような相関信号が現れます。

AとBの位置(青い点線で示す)で、X軸方向に切り出したスライスデータは、AとBをそれぞれ選択励起した1D NOESYスペクトルに相当します。

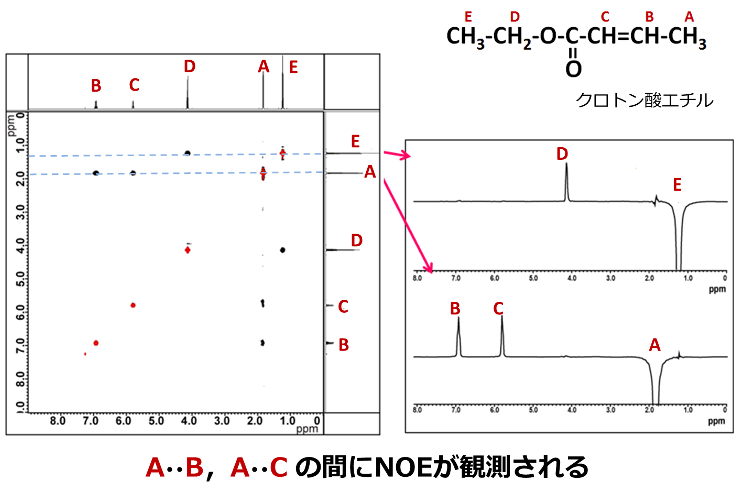

こちらは、クロトン酸エチルの2D NOESYです。

スライスデータを見てみると、選択励起された部位の信号(赤)は下向き、NOE相関のある信号(黒)は、上向き(正のNOE)に表されています。

黒で示された相関信号を見ると、下記のNOE相関を持っていることが分かります。

A:BとC

B:A

C:A

D:E

E:D

また、A、B、CのNOE相関に着目すると、前述の差NOEおよび1D NOESYの結果と同様に、trans型を有していることを支持する結果を示しています。

NOE測定法選択の簡単な目安

これまで説明してきたように、NOE測定は、目的に応じて測定法を選ぶことが可能です。 測定条件の設定が簡単で、得られるスペクトルがきれいな1D NOESYから測定してみることをお勧めします。

-----

注目するプロトンが決まっている場合:1次元測定

分子全体のNOEが見たい場合や、帰属が確かでないとき:2D NOESY

-----

NOE測定で重要なファクター:緩和時間

NOE測定で困ることは、何といっても『NOE信号が検出されない!!』ということではないでしょうか。

そのような場合、まずは、測定対象サンプルの縦緩和時間(T1)を測ってください。

そして、差NOE測定では、励起パルスの照射時間を、対象サンプルのT1の5倍以上に設定してみてください。

また、1D/2D-NOESYでは、混合時間を、対象サンプルのT1の0.8倍程度に設定してみてください。

では、なぜ、NOEを測定するのに、対象サンプルの緩和時間を考慮する必要があるのでしょうか。

それは、NOEは、双極子相互作用に基づく緩和現象のため、NOEと緩和時間は深い関わりを持っているからです。

ここで、NMRにおける緩和について、簡単に説明します。

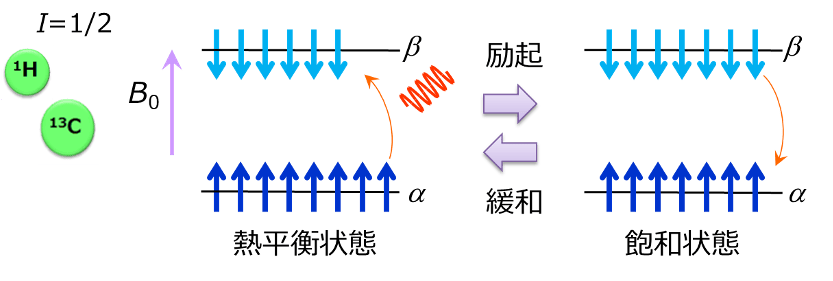

上図は、スピン数=1/2の核スピンが、静磁場中におかれたときのエネルギー準位の模式図です。

核スピンは、磁場の影響を受け、ゼーマン分裂し、二つのエネルギー状態をとります。エネルギーの低い安定状態をα状態、エネルギーの高い状態をβ状態と呼びます。

このエネルギー差に相当する周波数をもつラジオ波を照射すると、α状態のスピンが、ラジオ波のエネルギーを吸収して、β状態へと励起されます。

ラジオ波の照射によって、α状態とβ状態のスピンの数が等しくなると、エネルギーの吸収がなくなり、これを飽和状態といいます。

飽和状態では、β状態にいるスピンは、エネルギーを放出して、α状態に戻り、最終的には、元の熱平衡状態まで戻ります。この過程を緩和と呼びます。

そして、励起から緩和までの一連の過程が、私達の観測しているNMR現象となります。

近接する2つの核スピンの間には相互作用が働き、これが先ほど説明した緩和の駆動力となっています。溶液NMRでは、双極子相互作用が、緩和を促進する主な要因の1つです。

したがって、双極子相互作用と深い関連を有する緩和時間のパラメータ設定が、NOE観測を成功させる重要なキーとなります。

NOEが測定されない原因と対策

NOEが測定されないときのよくある原因と対策を、以下の4つのポイントで解説します。

試料調整・測定条件の最適化

分子の運動性を変える

共鳴周波数を変える

測定法を変える

まずは、1が最適化されているかを確認し、それでもNOEが観測されない場合は、2~4を確認してみてください。

1. 試料調整・測定条件の最適化

NOE信号は非常に弱いため、試料の濃度や純度、測定条件の設定が結果に大きく影響します。

濃度:濃度が高すぎると、分子間での緩和が起こり、NOEが弱まることがあります。

常磁性物質の混入に注意:溶存酸素や金属イオン(Fe、Cuなど)は緩和を促進し、NOEを妨げる要因になります。

照射時間や混合時間の設定:T1(縦緩和時間)を基準に、照射時間は5倍以上、混合時間は0.8倍程度が目安です。

2. 分子の運動性を変える

NOEの強度は分子運動にも依存します。

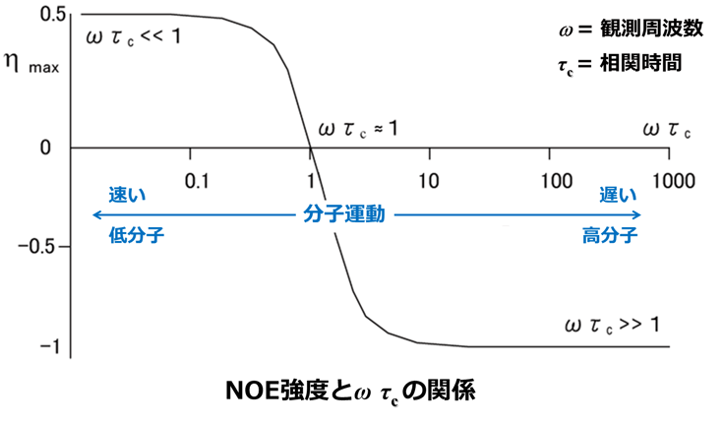

以下のグラフは、NOE強度と分子運動の関係性を示したものです。

この曲線は、NOE強度と双極子相互作用の関係式から理論的に導かれたものです。

縦軸はNOE強度、横軸は観測周波数ωと、分子の相関時間tCとの積を表します。

tCは、分子が溶液中で1回転するのに要する時間で、分子の運動性を表すパラメータです。

つまり、小さな分子ほどtCは短く、大きな分子ほど長くなります。

左側は、 tCが短く分子運動が速い低分子の領域です。ここでは 正のNOEが観測されます。

一方、右側はtCが長く、分子運動の遅い高分子の領域です。ここでは 負のNOEが観測されます。

つまりこのグラフは、NOEの強度が分子運動に依存して大きく変わることを示しています。

測定上、問題となるのは、NOEがゼロとなる領域があるということです。

観測周波数ωと、分子の相関時間tCとの積が1となるような領域の近傍にあるときは、NOEは、非常に弱くなる、もしくは観測されないということになります。

そのため、お持ちの装置で、測定条件をいろいろ検討したにもかかわらず、NOEが観測されないとしたら、観測周波数ωと、分子の相関時間tCとの積が、ちょうどこの領域にある可能性があります。

このような時はωかtCを変化させることを考えますが、

ωを変えることは、測定磁場を変えることを意味しますので、装置1台のみ所有している場合には、すぐに試すのは、難しいかもしれません。

そのため、 tCを変えること、つまり、 tCに影響を与える因子(測定温度や溶媒の粘性なそ)を変えることを検討します。

まずは、測定温度を変えてみることをお勧めします。

3. 共鳴周波数を変える

次は観測周波数を変える、すなわち測定磁場を変えた場合について説明します。

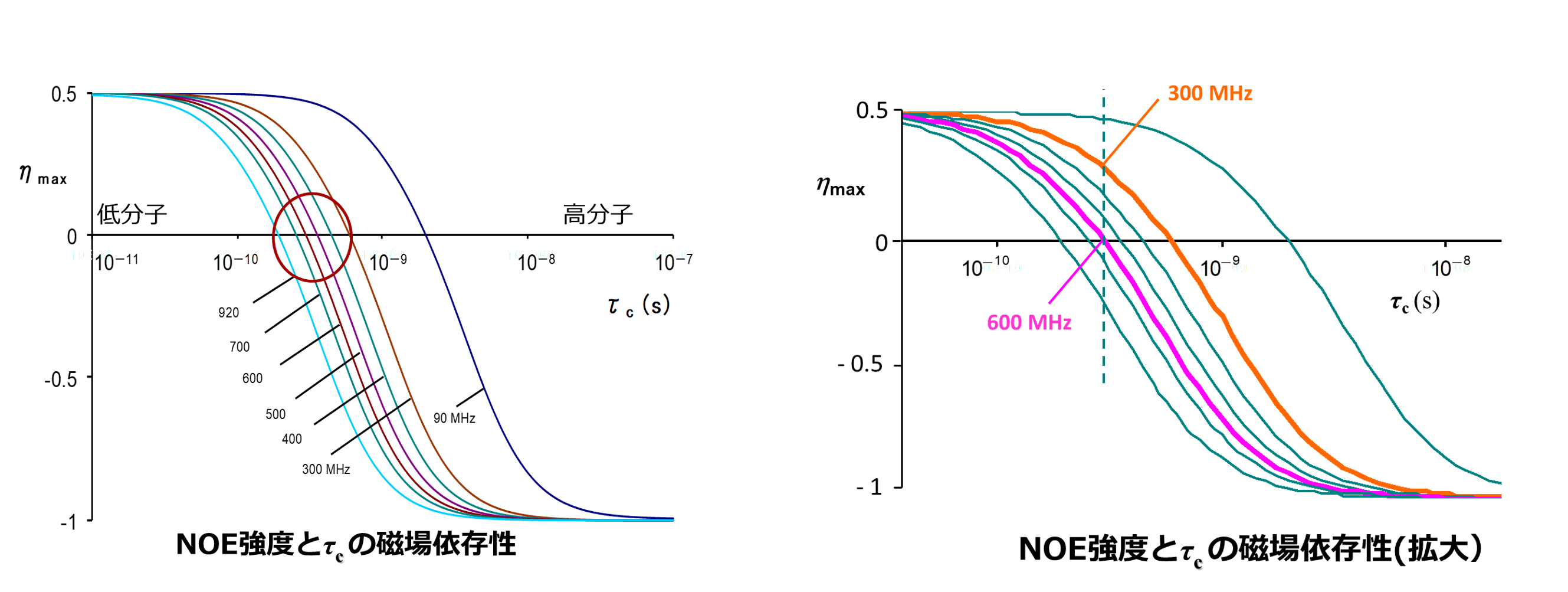

上図はNOE強度と相関時間tCの磁場依存性を表したものです。 縦軸がNOE強度、横軸が相関時間tCで、それぞれの曲線が90MHzから920MHzまでに相当します。左にいくほど、より高い測定磁場の曲線です。

低分子化合物でNOEが観測されない場合、より高磁場の装置を使った方が有利かというと、そうではありません。

NOEがゼロになるtCに注目すると、信号強度がゼロになる点が、磁場が高くなるにつれて、低分子の領域(分子の運動は早い領域)へとシフトしていくことがわかります。

同じ測定条件では、高磁場になるほど、正のNOEの信号強度が弱くなることを意味しており、例えば、600MHzの装置でNOEがゼロになる分子でも、300MHzの装置では、正のNOEが観測される可能性があると言えます。

また、分子量が1000程度の分子の場合は、どの磁場の装置を使っても、丸で囲まれたNOEが非常に小さくなる領域に入ってしまう可能性が高いので、注意が必要です。

4. 測定法を変える

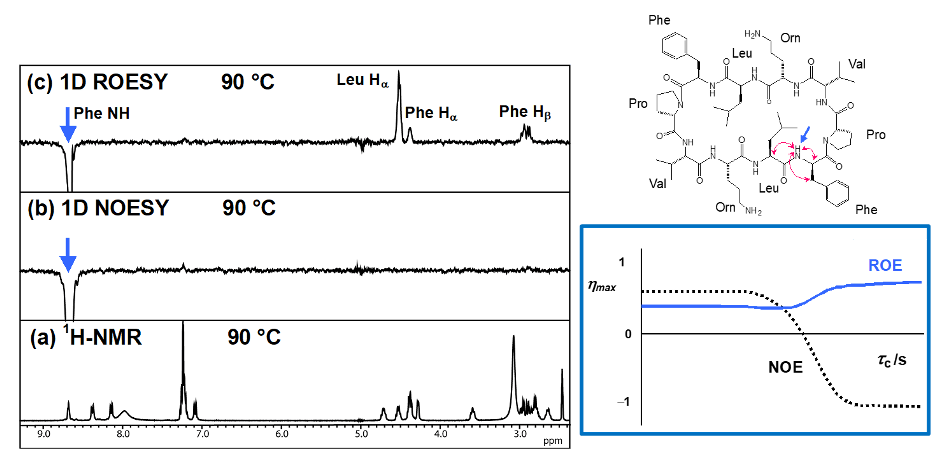

これまで紹介した1~3の方法を試しても、NOEが観測されない場合は、ROESYと呼ばれる測定法を使います。

ROESYは、回転座標系におけるNOE測定です。

上図は、グラミシジンSの測定温度90度における1D NOESYと1D ROESYスペクトルです。

グラミシジンSは、測定温度90度では、NOEがほぼゼロになってしまうのですが、ROESYを使えば、相関によるシグナルを観測することができます。ROESYで観測されるNOEを、ROEと呼びます。

ROESYの最大のメリットは、模式図に示すようにROEが常に正であり、ゼロになる領域がないことです。

そうであれば、初めからROESYを測定すれば良いのでは・・と思われるかもしれませんが、ROESYの方が注意すべきパラメータが多く、不要信号も出やすい測定法になります。

したがってROESYは、NOESYがうまくいかないときに使うほうが良いかもしれません。

NOE測定のよくある質問

-

差NOEのシグナルの形が、変!!

差NOE測定では、照射位置がピークトップからずれているとスピン結合による影響が現れ、シグナルの形状が変わります。

差NOEでは照射位置をピークトップに設定します。

差NOE測定でダブレット以上の多重線を選択照射する場合、照射位置がピークトップからずれていると、シグナルの形状が変わります。上の二つは、クロトン酸エチルのメチル基のプロトンを照射したときの差NOEスペクトルです。BとCに正のNOEが観測されています。

照射位置をピークトップからずらし、シグナルAの中心付近のppmとした場合、一番の上のスペクトル内の点線で囲まれた箇所のように、非対称な形をした大きな消え残りのようなシグナルとして観測されます。

これは、プロトンBとのスピン結合の相互作用によるものです。

差NOE測定では、必ずピークトップを照射位置に選びましょう。

-

低分子なのに、負のNOEが出るのは、なぜ?

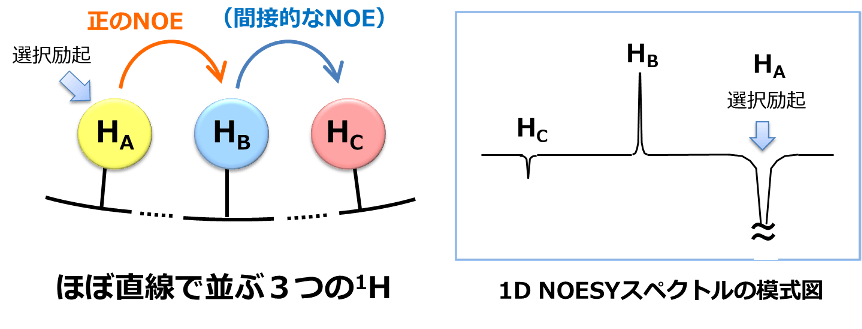

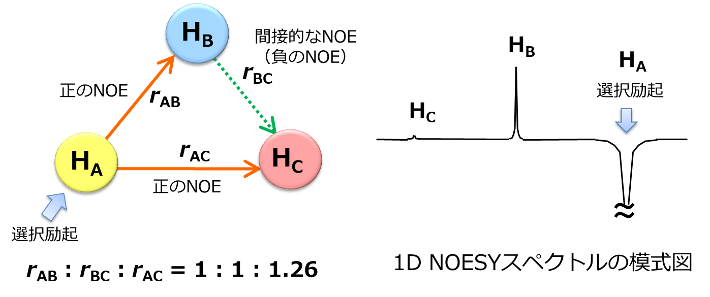

間接的なNOE(3スピン効果)と呼ばれる現象で、低分子化合物では、プロトン同士が特別な位置関係にあるとき、観測されることがあります。

通常、溶液中で速い運動をしている低分子化合物では、通常、正のNOEが観測されます。しかし、負のNOEと同じ向きに信号が観測されることがあります。

例えば、上図(左)のような空間的配置にある3つのプロトンがあったとします。すなわち、AとB、BとCは空間的に距離が近いけれども、AとCは距離が離れている場合です。

上図(右)は、Aを選択励起したときの1D NOESYスペクトルです。AとBは距離が近いので、Bに正のNOEが観測されます。しかし、このときBを経由した間接的なNOEが、Cに観測される場合があります。間接的なNOEはm正のNOEと逆向きに現れます。

この信号は、AとCの距離が近いことを示すわけではないので、注意が必要です。

この現象は、3つのプロトンが、ほぼ直線的に並ぶ空間的配置のときに最も生じやすく、『3スピン効果』とも呼ばれます。 -

距離が近いはずなのに、NOEが出ないのは、なぜ?

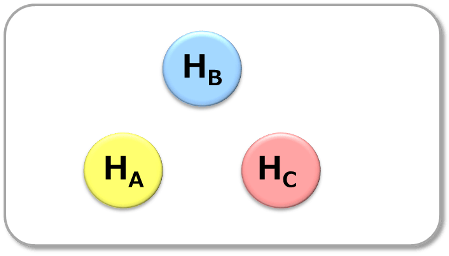

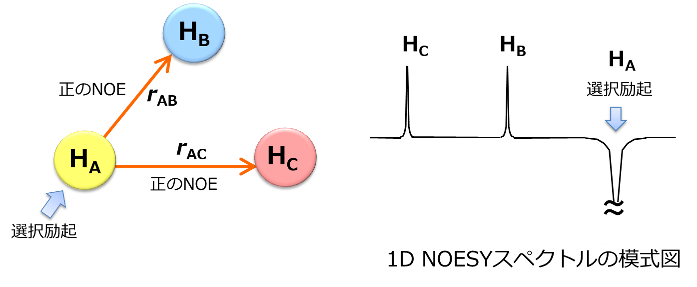

3つのプロトンが、特別な空間的配置をとる場合に 距離が近くてもNOEが観測されないことがあります。

3スピン効果の特別なケースとして、三角問題について解説します。

上図のように、3つのプロトンが、三角形の空間的配置を取る場合に生じることがあります。

Aを選択励起した場合、AとBだけでなく、AとCの距離も近いので、AとCにも正のNOEが見られるはずなので、予想されるスペクトルは、上図の右となります。

しかし、オレンジで示すAからCの正のNOEと、緑で示すBを経由した間接的なNOEとが、ちょうど打ち消しあって、このようにNOEが観測されない場合があります。

理論的には、それぞれのプロトン間の距離の比が、1:1:1.26になるときにゼロとなります。

つまり、空間的に近い位置にあるのにもかかわらず、NOEが観測されない場合もあるのです。

参考文献

D.W.ティモシー・クラリッジ著,竹内敬人・西川実希 翻訳『有機化学のための高分解能NMRテクニック』講談社サイエンティフィク、2004年。

福士江里・宗宮創 著『これならわかる二次元NMR』化学同人、2007年。

関連アプリケーション

お問い合わせ

NOEを活用した研究やNMR装置の詳細についてご興味がありましたら、ぜひ日本電子までお問い合わせください。豊富なアプリケーション事例と技術サポートで、皆さまの研究を力強くバックアップいたします。

カタログダウンロード

製品情報

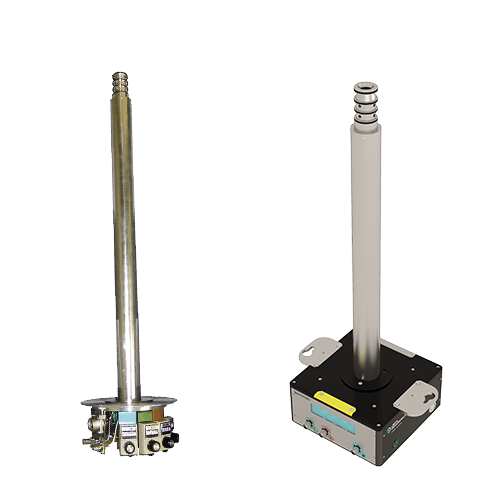

核磁気共鳴装置 (NMR)

NMRとは、Nuclear Magnetic Resonance (核磁気共鳴) の略で、原子核を磁場の中に入れて核スピンの共鳴現象を観測することで、物質の分子構造を原子レベルで解析するための装置です。特に、有機化合物および高分子材料の分析に威力を発揮し、製薬・バイオ・食品・化学といった分野で使われていますが、最近ではセラミックや電池などの無機材料の構造・物性解析にも適用範囲を広げています。

超伝導マグネット (SCM)

超伝導マグネット (SCM: Super Conducting Magnet) JJシリーズは新設計の超伝導線材とクライオスタットを備えた小型・ヘリウム低消費マグネットです。

日本電子株式会社

日本電子は、1949年の創業以来、これまで最先端の理科学・計測機器、産業機器そして医用機器の開発に邁進してきました。

今では数多くの製品が世界のいたるところで使用され、真のグローバル企業として高い評価を頂いております。

「世界の科学技術を支えるニッチトップ企業」を目指し、ますます高度化し多様化するお客様のニーズに的確にお応えしていきます。