ESRの歴史

1945年に旧ソ連の物理学者Zavoiskyが、ソ連の物理学会誌にESR吸収の観測に初めて成功したことを発表しました。 使用した電磁波の周波数は 100MHz 近傍で、周波数としては現在のそれより非常に低く、共鳴磁場も 4.76mT 程度でした。

対象は現在ではおなじみの Mn2+ と Cu2+ です。この発表を契機に英国のオックスフォードグループが理論的、実験的な研究を次々に発表しました。

第1期ともよぶべき 1945-1955 年の10 年間にESR の学問体系はほぼ出来上がったと言えます。

次に、主に化学者が ESR に興味を持ち、爆発的に研究がなされたのが1960-1970 年(第 2期)です。

この時期は量子化学の発達期にもあたり、ESR と分子軌道法との関係が最もよく研究されました。

しかし、この時期にはESR に対する過度の期待のためESR を一般の分析手段と同様にみなし「ESR は使いものにならない」という間違った判断がなされたことがありました。

ESR は分析手段ではなく、むしろ不対電子をプローブとする物性手段、あるいは電子状態を探索するミクロ構造解析手段です。

1980年代になって(第3期)、アモルファスシリコンや磁気バブル記憶素子の開発を契機にして、物性に深く関わる電子スピンの重要性が着目され、さまざまな材料科学に関わる分野での需要が次第に高まってきました。

他方、1970年代にJanzenらにより開発されたESRスピントラップ法が、その後、医学および薬学分野でも盛んに応用されました。

相前後して、生体内反応における不安定ラジカルの生成・消滅機構と各種疾患との関係、薬物との関係が重要なテーマとなってきました。

このような流れが現在でも一大潮流となっており、ますます発展していく様相を呈しています。

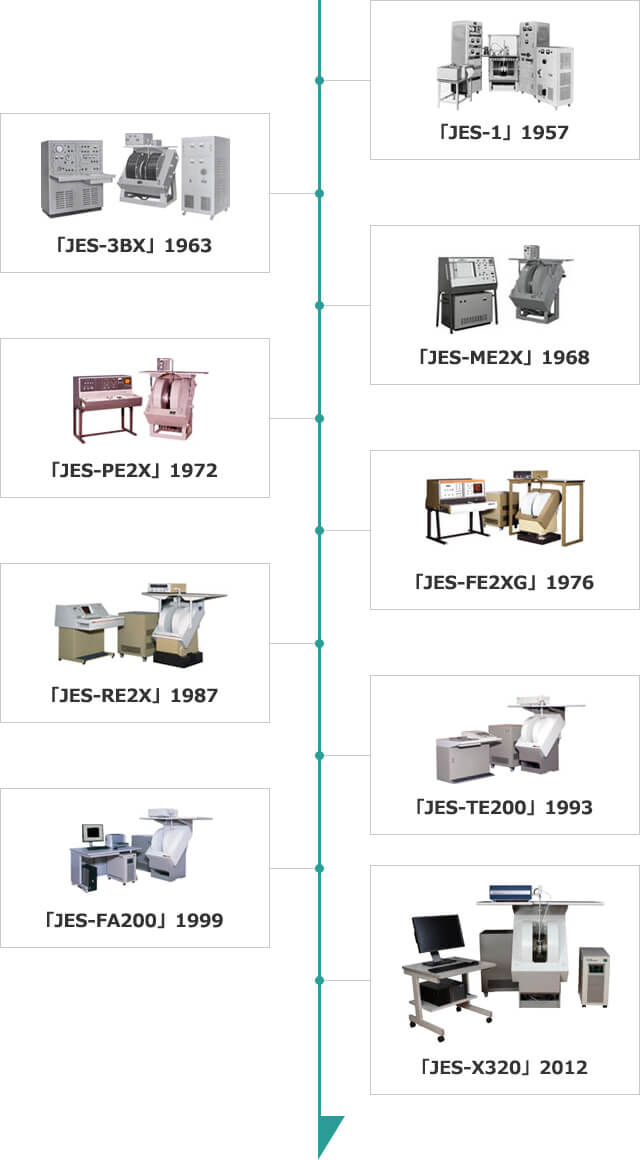

日本電子 ESRの歴史

日本電子(当時 日本電子光学研究所)は、1957年にESR装置一号機「JES-1」を発売しました。

スペック等は次のようなものでした。

マイクロ波発振器はクライストロン

高インピーダンスの磁石

励磁電源のゲートに真空管を使用

磁場変調周波数は80Hzのみ