材料のESR - 電気検出磁気共鳴 ① -

ER170007

EDMR法

電子材料では発電・蓄電・送電などあらゆる過程で電子スピンとの関わりがあるため、ESRが活躍する機会も少なくありません。電気検出磁気共鳴 (EDMR:Electrically Detected Magnetic Resonance) 法は、ESRによる電子スピンの反転の影響を受けて正孔との再結合確率が変化することによる試料中の電流変化を観測します。

対象試料

- 整流ダイオード

- LED(発光ダイオード)

- 燃料電池

- 太陽電池 など

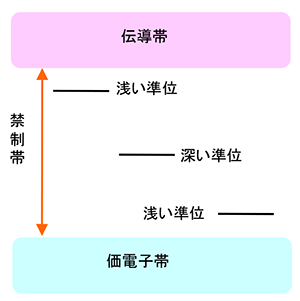

太陽電池、発光ダイオードや電界効果トランジスタなど浅い準位に再結合中心が存在する場合でも、試料を極低温に冷却することで観測が可能になる場合があります。

EDMR測定と半導体特性

EDMR のさまざまな手法を用いると、以下のような電子材料の重要な機能に直結した情報を得ることができます。

|

EDMR現象の観測

禁制帯には、準位の一つとして電子またはホールの一方のキャリアを捕獲すると直ちに他方のキャリアを捕獲する機能をもつ再結合中心(不純物準位)があります。半導体のEDMR信号が室温で観察されるかどうかは、禁制帯中での再結合中心の位置に依存します。バンドから離れた位置 (深い準位) に再結合中心がある場合、室温で容易にEDMR信号が観測されます。深い準位のほとんどは電離せず電荷的に中性状態で保たれており、電圧の印加や温度の上昇によって電子やホールを放出します。白金 (Pt) などの遷移金属がドープされたpn接合では深い準位に再結合中心ができるため、EDMR信号が観測されやすいといえます[1]。

図1. エネルギー帯

図1. エネルギー帯参考文献

- [1] Y. Kamigaki, T. Miyazaki, N. Yoshihiro, K. Watanabe, and K. Yokogawa (1998): Two signals in electrically detected magnetic resonance of platinum-doped silicon p–n junctions. Journal of Applied Physics 84, 2193, doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.368359.

- このページの印刷用PDFはこちら。

クリックすると別ウィンドウが開きます。

PDF 330.6KB