ESRによる漆膜の評価

ER180011

2013年から更新修理が行われている日光東照宮でも用いられている漆は、古来より広く用いられている天然樹脂塗料です。漆樹液中のウルシオールが酵素(ラッカーゼ)によりラジカル化することで始まる重合反応で硬化します1) 。塗装後は通常、高湿度雰囲気中に静置して乾燥しますが、塗装条件や乾燥条件によって塗膜の美しさや物性が異なることが知られています。今回、作成条件の異なる3種類の生漆膜をESRにより比較評価しました。

試料と測定条件

漆膜は測定の約1年前に以下の条件で作成したものを用いました。No.1が正常な漆膜で、No.2およびNo.3は品質の低いものです。No.2は膜厚を厚くし皺を生じさせたもの、No.3は膜厚を厚くした上に、乾燥期の最終段階で160度に加熱し、皺と焼けを生じさせたものです。焼けとは表面が淡く変色した状態をさします。

| No. | 状態 | 膜厚(μm) | 温度(°C) | 湿度(%RH) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 皺 | 焼け | ||||

| 1 | - | - | 30 | 20 | 80 |

| 2 | 有 | - | 75 | 25 | 80 |

| 3* | 有 | 有 | 80 | 25* | 55-65 |

いずれの漆膜も約10mg削り取って試料としました。

以下の2種類の評価を行いました。

- 全試料について室温測定を実施しました。

- No.1について、温度可変装置(ES-13070VT400)を用いて50~250°C(10°C間隔)で加熱測定を実施しました。

結果

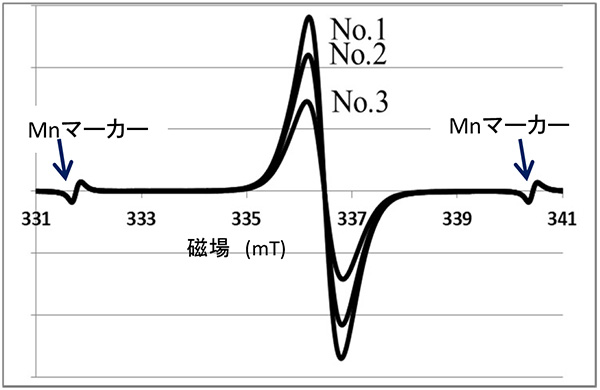

1. 室温で得られたスペクトルを図1に示しました。

図1 3種類の漆膜から検出されたラジカル

図に示したように、全ての試料から強い信号が検出されました。

同時測定したMnマーカーにより補正し、g値等のパラメーターを求めて表1に比較しました。

得られたg値がすべて2.0043であったことから、信号はフェノールラジカルに由来すると考えられました。漆膜の乾燥から1年経過した時点でも、重合過程の初期に生成すると考えられているウルシオールラジカルが残存していることが示されました。

| No. | g-value | ΔH (mT) | Spins/mg |

|---|---|---|---|

| 1 | 2.0043 | 0.615 | 1.8 x 1014 |

| 2 | 2.0043 | 0.645 | 1.5 x 1014 |

| 3 | 2.0043 | 0.685 | 1.3 x 1014 |

表1 3種の漆膜から得られたESR情報

また、表1に示したように、質の悪い試料ほどラジカル量が少なく、線幅が広くなる傾向が認められました。これは、「皺」や「焼け」が、ウルシオールが酵素反応によりラジカル化するステップに関与している可能性を示唆するものです。

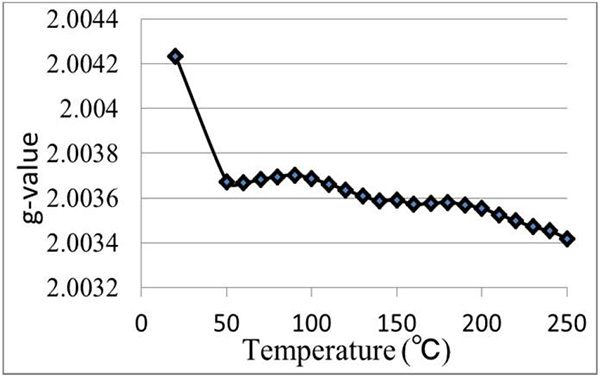

特にg値の変化は顕著で、50°Cでg=2.0037に変化し、昇温を継続すると、g値は更に減少しました。図2にg値の温度依存性を示しました。漆膜は、ポリマーとしてはかなり低温の段階から熱変性が始まると考えられました。

図2 No.1を加熱して得られた信号のg値の温度依存性

まとめ

漆は日本の重要な伝統工芸品の一つですが、その詳細は科学的に未解明の部分があります。

漆塗の製品が器として使用される場合は、50~80°C程度の熱い料理が盛られることを考慮すると、今回明らかになったg値の変化は大変興味深いものです。耐熱性や可逆性等、検討すべき点は多いでしょう。

こうした検討により、今後、新たな漆製品の開発に有用な情報をご提供できれば幸いです。

参考文献

1) N. Niimura, T. Miyakoshi, Talanta 70 (2006) 146-152

- このページの印刷用PDFはこちら。

クリックすると別ウィンドウが開きます。

PDF 976.6KB