固体高分子材料における結晶相・非晶相信号の分離測定:T1フィルター法

NM130009

目的

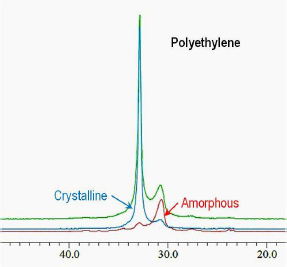

高分子など結晶相、非結晶(アモルファス)相が混在するサンプル系に対して、13C T1(縦緩和時間)の違いを利用してそれぞれの相由来の信号を分離測定します。 右図に示したポリエチレンの例では、13C T1値が結晶相に対しては100s以上、非結晶相に対しては1s程度であり、この違いを利用して13C信号を分離測定しています。

測定法の概要

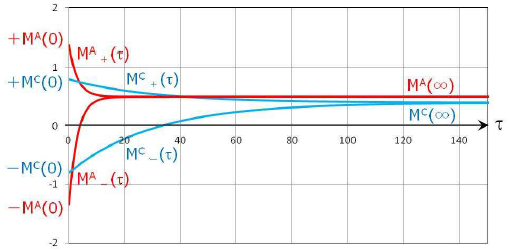

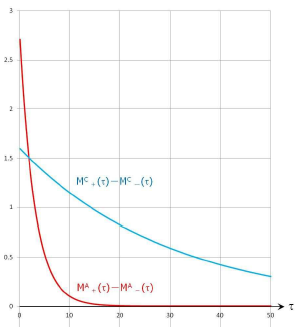

縦磁化は、CP(Cross Polarization)によって増強した横磁化を90°パルスによって、+z方向(静磁場と平行方向)または-z方向(静磁場と反平行方向)に用意します。 縦磁化の大きさは、初期値(最初に用意された縦磁化の大きさ)から平衡値(縦緩和が十分に起こった後の縦磁化の大きさ)に向かって、指数関数的に変化します。結晶相および非結晶相に由来する縦磁化の大きさは、それぞれの縦緩和時間TC1およびTA1に従って平衡値に漸近します。

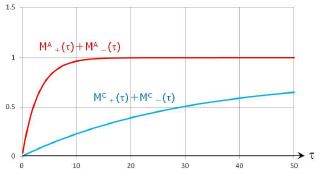

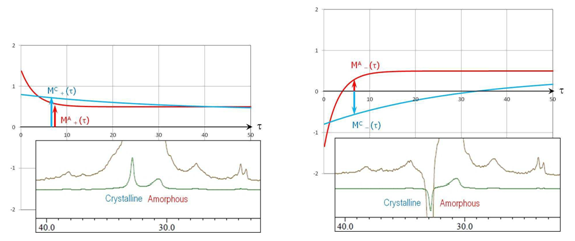

ここで、±z方向に用意した縦磁化を足し算および引き算した場合の挙動を図に示します。

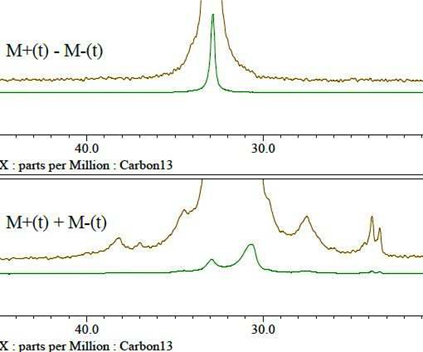

±z方向に用意した縦磁化の足し算(左)は適度に短い時間τ(※1)の縦緩和の後では、非結晶相由来の信号を示します。また、縦磁化の引き算(右)はある程度長い時間τ(※2)の縦緩和の後では、結晶相由来の信号を示します。このようにして、結晶相および非結晶相由来の信号を分離することができます。 (※ それぞれの条件式は、1.τ ≪ T1C、2.τ ≫ T1Aで表されます。)

方法その1

ここでは、実験的に縦磁化の足し算および引き算を取得する方法を示します。使用するパルスシーケンスは、

- cpmas_t1-filter_add.jxp(足し算)

- cpmas_t1-filter_sub.jxp(引き算) です。

(1)目的とするサンプルに対してCPMASスペクトルが適切に取得できる条件を求めておきます。

(2)縦磁化を緩和させる時間t としてinterval を設定します。高分子試料の場合、1~3s程度で良いと考えられます。

(※ 別途、13C T1測定を行なうなどして結晶および非結晶相のT1値が既知である場合は、その結果を用いて上記の条件式にあてはまるようintervalを設定してください。)

(3)信号積算(積算回数は16の倍数)終了後、ただちに結晶相、非結晶相由来の信号を示すスペクトルが得られます。

方法その2

方法その1のように縦磁化の足し算および引き算を独立に取得するよりも、縦磁化を+z方向および-z方向に用意した信号を測定しておけば、データの加算および減算処理により一挙に目的とするスペクトルが得られ効率的です。ここではその方法を示します。使用するパルスシーケンスは、- cpmas_t1-filter_plus.jxp(+z方向に初期磁化を用意)

- cpmas_t1-filter_minus.jxp( -z方向に初期磁化を用意) です。

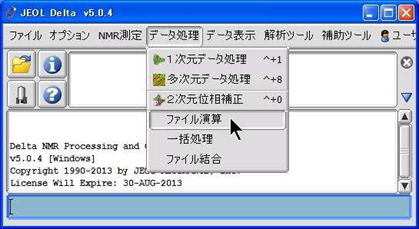

(4)NMR ソフトウェア Delta分光計コンソールウィンドウで「ファイル演算」を呼び出します。

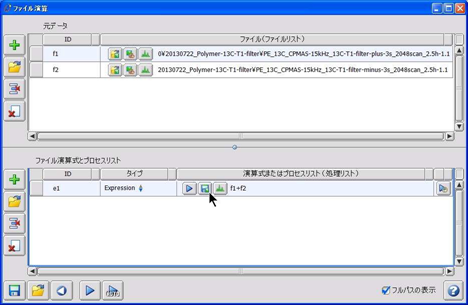

(5)ファイル演算ウィンドウでFIDデータを呼び出し、加算式または減算式を入力した後、実行および適切な名前で保存してください。

(6)保存したFIDデータを処理すると目的とするスペクトルが得られます。