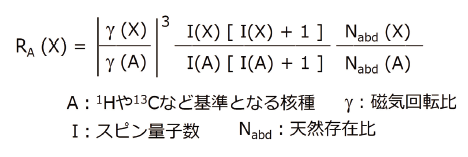

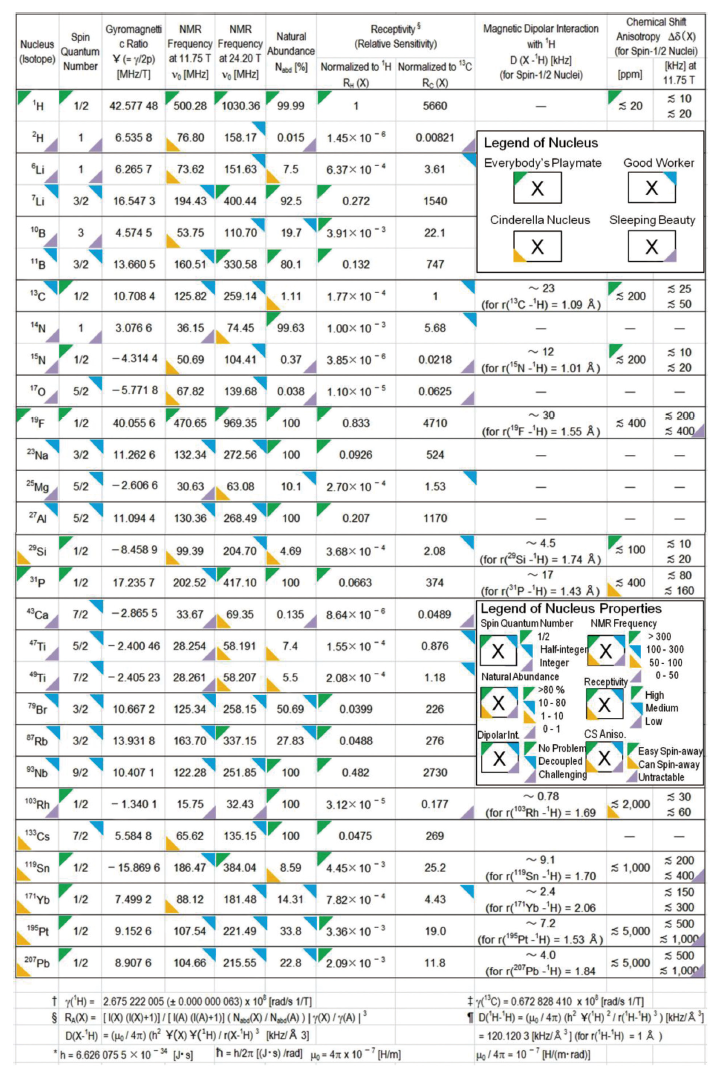

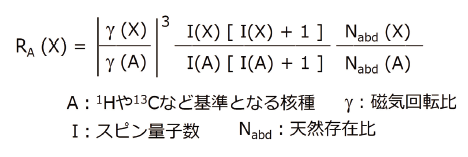

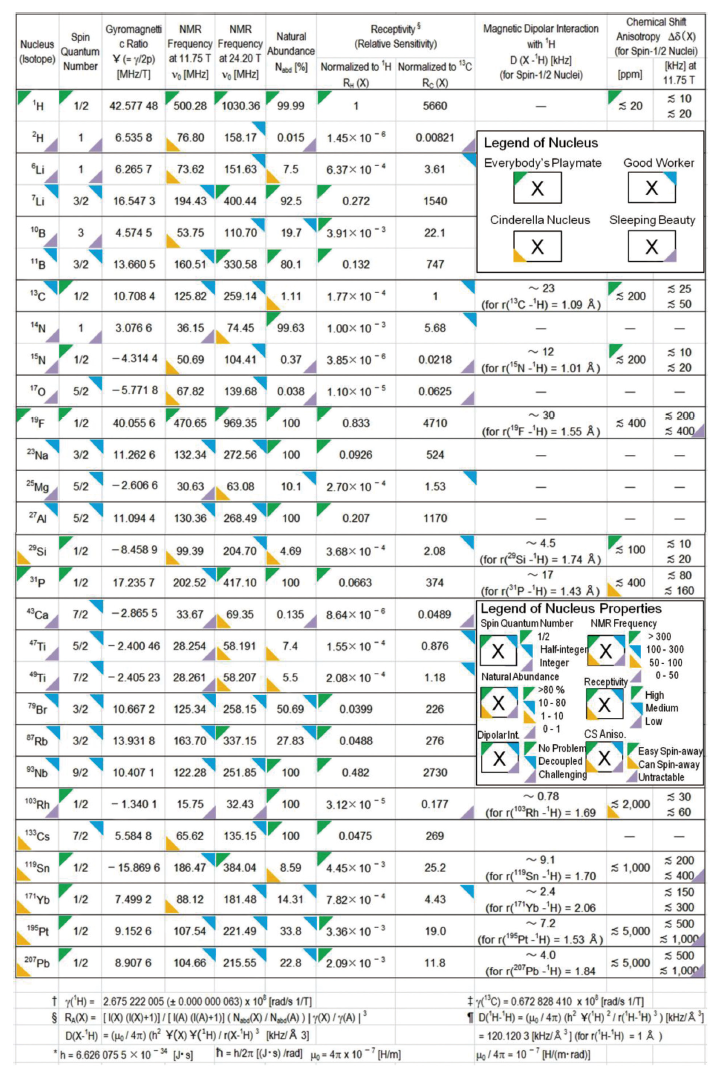

- ある核種 X に対してNMR測定が困難かどうかはさまざまな因子によって決まります。感度(S/N比)の点では、次式に示す総合相対感度(Receptivity)が目安になります。

19Fや27Alのような磁気回転比γと天然存在比 Nabd が大きい核種では総合相対感度が大きく、測定が容易になります。

- 25Mgや 47,49TiのようなNMR周波数(∝γ)が低い核種(低γ 核)では、リンギングのために測定が困難になります。

- 固体NMR測定では、13Cや31Pのようなスピン量子数が1/2の核種は測定が容易ですが、スピン量子数が1/2より大きい核種に対しては四極子幅のために高分解能スペクトルを得ることが困難になります。ただし、11Bや23Naのような半整数スピン核(I=3/2, 5/2, 7/2, 9/2)に対してはMQMAS法などによって高分解能スペクトルを得ることができます。一方、10Bや14Nのような整数スピン核(I=1, 3,・・・)に対しては一般に高分解能スペクトルは得られません。

- 固体NMR測定ではしばしば 1Hデカップリングが行なわれますが、29Siのように1Hとの磁気双極子相互作用が小さい核種では強いデカップリングが不要です。また、1H間の双極子相互作用を取り除くことは困難であり、このことが固体1H測定を難しくしています。

- 固体NMR測定では化学シフトが核の向きによって分布する異方性を持ち、195Ptや207Pbのような異方性が大きい核種では試料回転によってスピニングサイドバンドを除去することが困難になります。

- この他、縦緩和時間T1が長い物質では測定が困難になります。

参考文献

T. Nakai, New Glass, 28(2), 17-28 (2013)