食品分野へのNMRの応用 ~味噌の分析~

NM190015

食品をNMRで分析する場合、特定の物質を単離精製するのではなく混合物のままで測定すると、その食品に含まれる物質 (分子) を一括して同時計測できます。 ここでは、味噌の分析結果をご紹介します。 味噌を測定すると、旨味の元であるアミノ酸や甘味を呈する糖類、発酵によって生成したエタノールなどの、様々な物質が同時に検出できます。

今回は、NMRデータを統計的手法の多変量解析を用いて分析しました。 この場合、各サンプルのスペクトルについて、個々のピークが何に由来しているかという同定はしていません。 スペクトルを、単に位置と強度を数値に変換したデータとして扱っています。 NMRデータを多変量解析する場合、ターゲットを絞らずに混合物丸ごとを迅速に分析することができます。

重水で溶いた味噌の1H-NMRデータの多変量解析 (PCA)

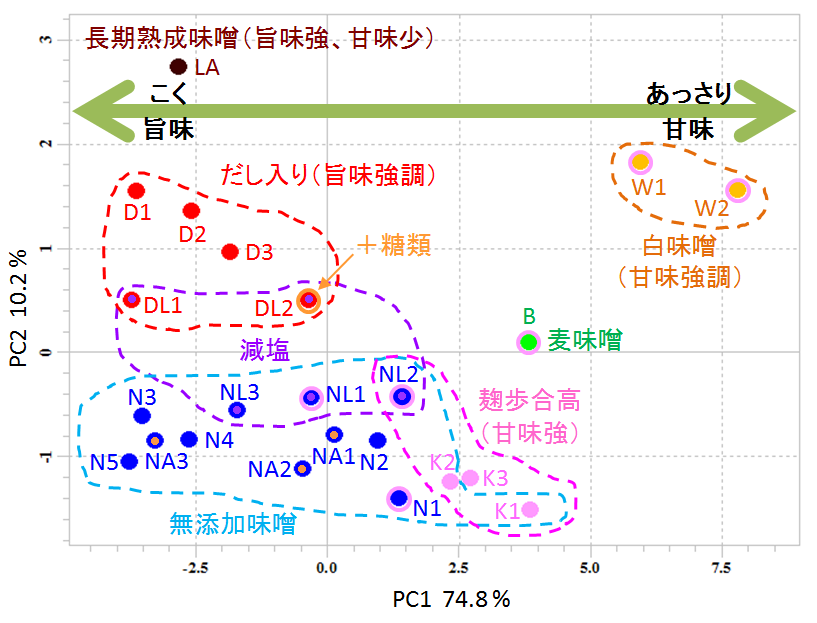

23種類の味噌を重水で溶いてサンプルとし、1Hを観測しました。 その一次元スペクトルデータを、多変量解析のprincipal component analysis (PCA) で解析した結果をご紹介します。 ここでは示しませんが、全てのデータを使ってPCAを行うと、出荷前の酒精(エタノール)添加が無しか有りか、つまり、無添加味噌なのかどうかで、二群に分かれるという結果になりました。 非常に大きな違いが、それ以外の違いを覆い隠してしまった結果です。 そこで、エタノールの信号部分のデータは除いてPCAを行いました。 その結果が図1です。 データ点は味噌の種類毎に分類されています。 NL2は無添加減塩味噌ですが、麹歩合が高いことを謳っており、麹歩合の高い他の味噌と近い位置にあります。 また、無添加味噌も、ひとかたまりになっています。 さらに、減塩味噌も、ひとかたまりになっています。 この測定では、NaでもClでもなく、Hを観測しており、食塩の測定はしていません。 それにもかかわらず、減塩の味噌がひとかたまりになっているのは興味深い結果です。

図1 重水で溶いた味噌の1H-NMRデータのPCA Score Plot

サンプルの素性を表示このデータからは、味噌の風味とデータの分布の関係も見て取れます。 旨味は熟成によって強くなりコクが増します。 一方、糖分は熟成期間が長いと酵母や乳酸菌に消費されて減少し、甘味が弱くなります。 また、米や麦のデンプンは、麹の酵素によってグルコースになるため、麹の割合が高いと甘味が強くなります。 この散布図を見ると、左に行くほど旨味とコクが増し、右に行くほど、コクは少なくあっさり、しかし甘味は増す、という分布になっています。

たしかに、長期熟成味噌は、散布図の左に位置しています。 だし入り味噌が左の方に位置しているのは、だしによって旨味が強調されているためでしょう。 だし入り味噌のうちDL2は、さらに糖類も添加されています。 そのため甘味も強調されて、だし入り味噌の中では右寄りになっていると思われます。

麹歩合の高い味噌は、甘味が強く、右寄りに位置しています。 麹歩合について特に商品説明で触れていないものについても、原材料名の記載順から麹歩合が高いであろう味噌もあります。 それに当たるのが、N1、NL1、B、W1、W2(データ点に桃色の縁取り)です。 確かにこれらは右寄りに位置しています。 また、白味噌は、麹歩合が高いことに加え、このどちらの白味噌も水飴を添加して甘味を強調しています。 かなり右に位置しているのは、このためだと思われます。

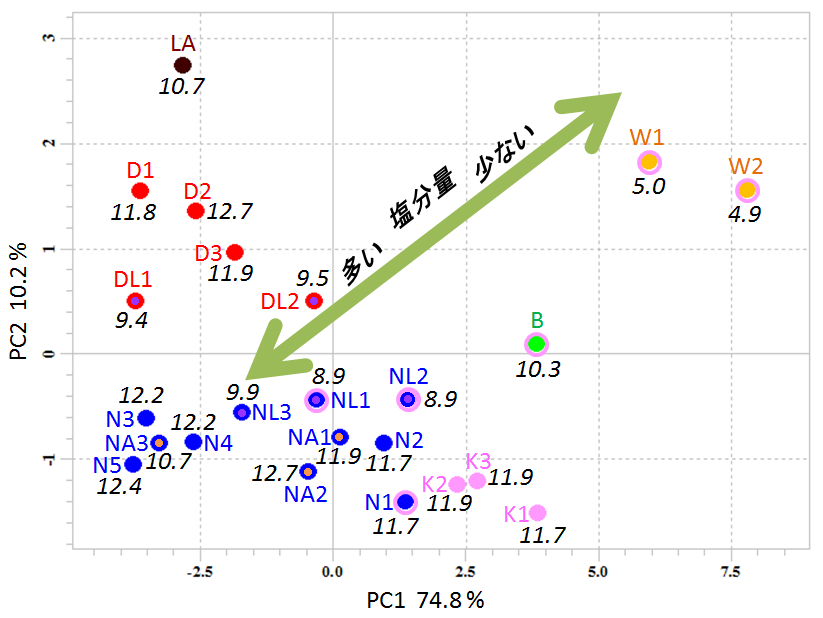

図2は、図1で示したPCAのデータと同じですが、商品パッケージに表示されている塩分量を、各データ点に表示しました。 サンプルの測定では1Hを観測しているので、食塩の量がわかるわけではありませんが、この図を見ると、塩分量の違いによってデータが分布しているようです。

図2 重水で溶いた味噌の1H-NMRデータのPCA Score Plot

斜体数字は100g中の食塩相当量(g) (商品表示値)重メタノールで溶いた味噌の1H-NMRデータの多変量解析(PCA)

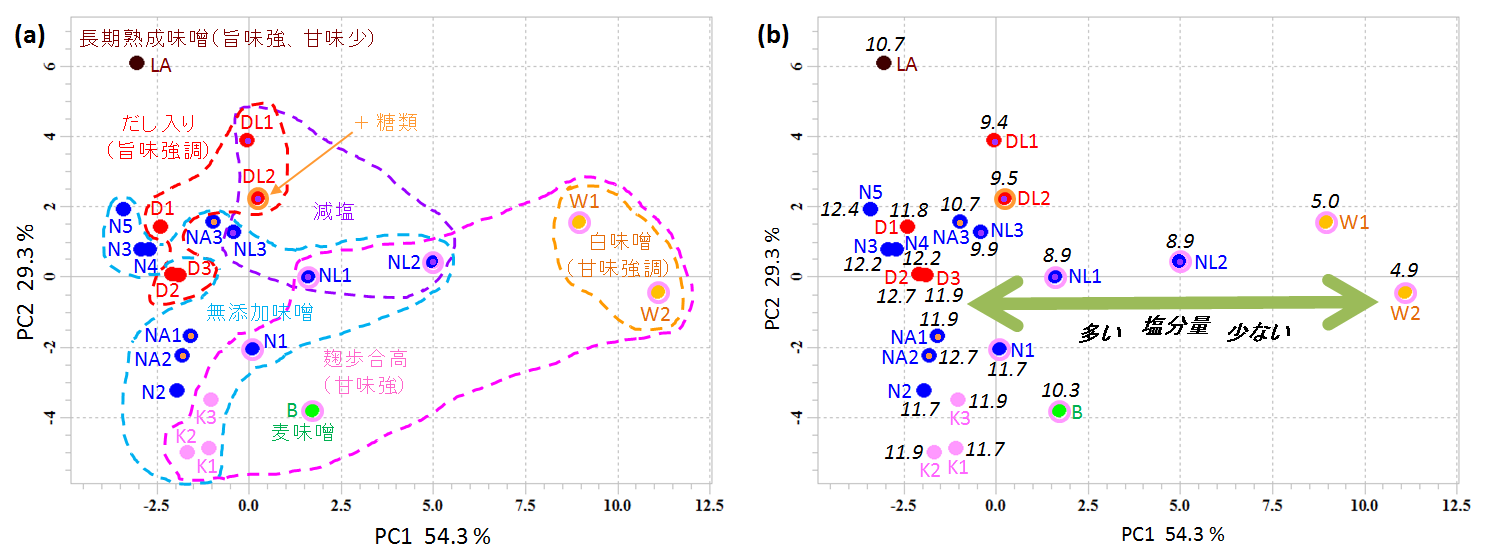

図3aは、味噌を重メタノールで溶かしたサンプルのデータです。 重水で溶いた時の結果と異なるのは、重水には溶けなかった成分が、重メタノールには溶け出て検出されたためです。 しかし、味噌の特徴ごとにグループ分けができていることは、図1と同様です。 水飴によって甘味を強調した白味噌は、離れた所に位置しています。 麹歩合の高い味噌は、原材料の表記から推測したものも含めて、一群になっています。 長期熟成味噌は、メイラード反応が相当進んでいます。 そのため、メイラード反応に使われた物質と、メイラード反応によって生成した物質の量が、他の味噌に比べて大きく異なると考えられます。 長期熟成味噌が離れたところに位置しているのは、それが原因と思われます。

図3bは、図3aで示したPCAのデータと同じですが、各データ点に商品パッケージ記載の塩分量を表示しました。 図2の重水サンプルと同様に、塩分量の違いに対応してデータが分布しています。 図の左の方が塩分量が多く、右の方が塩分量が少なくなっています。 塩分量の違いが、熟成過程での発酵作用や酵素作用に影響し、出来上がった味噌の組成に反映されると考えられます。

図3 重メタノールで溶いた味噌の1H-NMRデータのPCA Score Plot

(a) サンプルの素性を表示 (b) 斜体数字は100g中の食塩相当量(g) (商品表示値)- このページの印刷用PDFはこちら。

クリックすると別ウィンドウが開きます。

PDF 384KB