遷移金属錯体の分子構造解析ワークフロー

ED2022-03

ED2022-03

XtaLAB Synergy-ED および日本電子装置による遷移金属錯体の分析

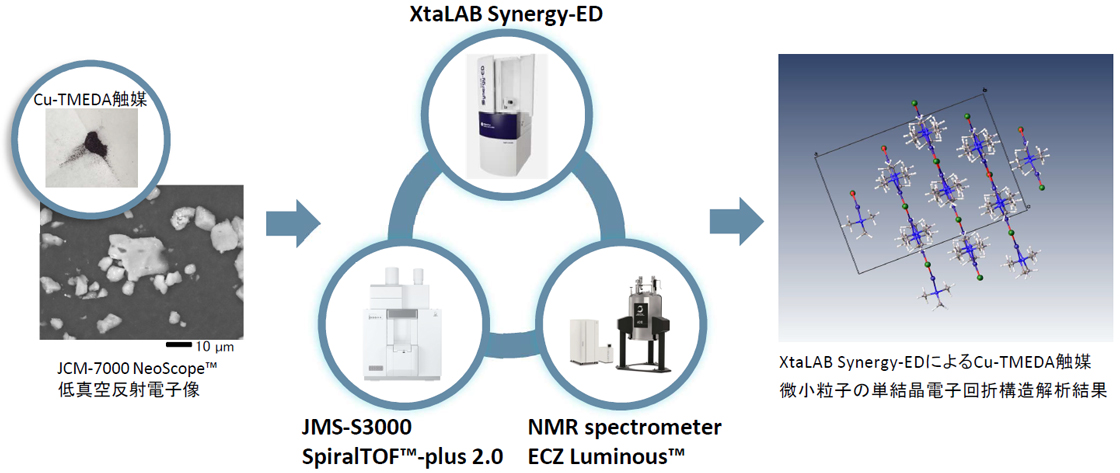

XtaLAB Synergy-EDでは、サブミクロン結晶の分子構造解析が可能です。例えば結晶化が困難な遷移金属錯体分子などについては、微小結晶での電子回折構造解析が有効です。さらに日本電子の質量分析計 (MS) および核磁気共鳴装置 (NMR) による分子構造解析結果から、より詳細な遷移金属錯体の分析が可能です。

遷移金属錯体の分析ワークフロー

遷移金属錯体は、複雑な分子構造を持つものが多く、組成や分子構造を決定するために様々な分析方法を組み合わせて解析します。

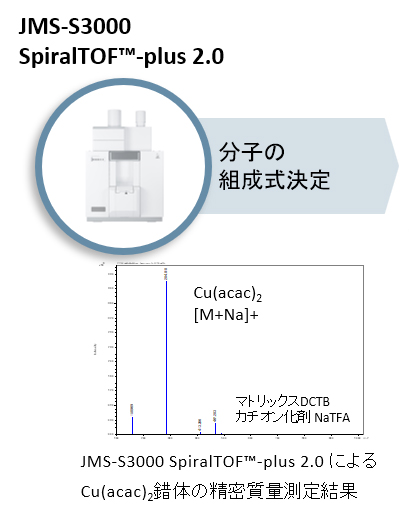

初めに、EDS分析より分子の構成元素や、MSの精密質量分析より分子の組成式を調べます。次に、微小結晶でも電子回折構造解析が可能なXtaLAB Synergy-EDを用いて、結晶中錯体分子の構造を解析します。常磁性錯体については、NMRによる磁化率測定から中心金属のスピン状態を調べることが可能です。また反磁性錯体については、NMR分析結果から錯体配位子の配位状態について解析することができます。

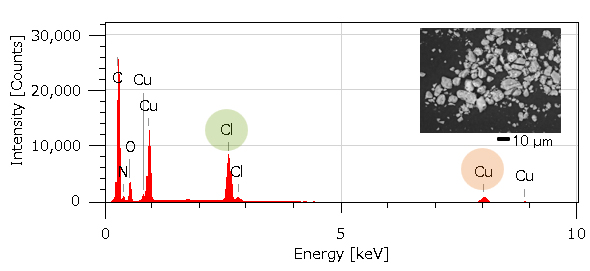

SEM-EDSおよびNMRによるCu-TMEDA触媒の分析

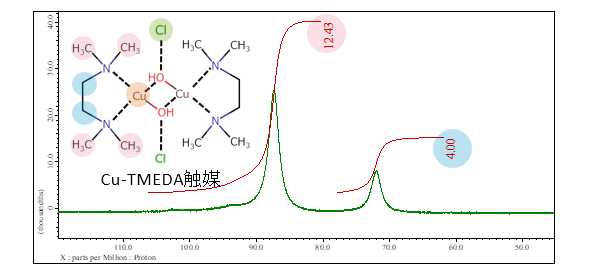

遷移金属錯体の化学構造は、EDSおよびNMRの総合解析から精密な推定が可能です。以下は、Cu-TMEDA触媒における卓上走査電子顕微鏡 JCM-7000 NeoScope™によるSEM-EDS分析結果、また核磁気共鳴装置ECZ Luminous™シリーズによる配位子分析の結果です。

右 : JNM-ECZL500による溶液1H-NMR結果

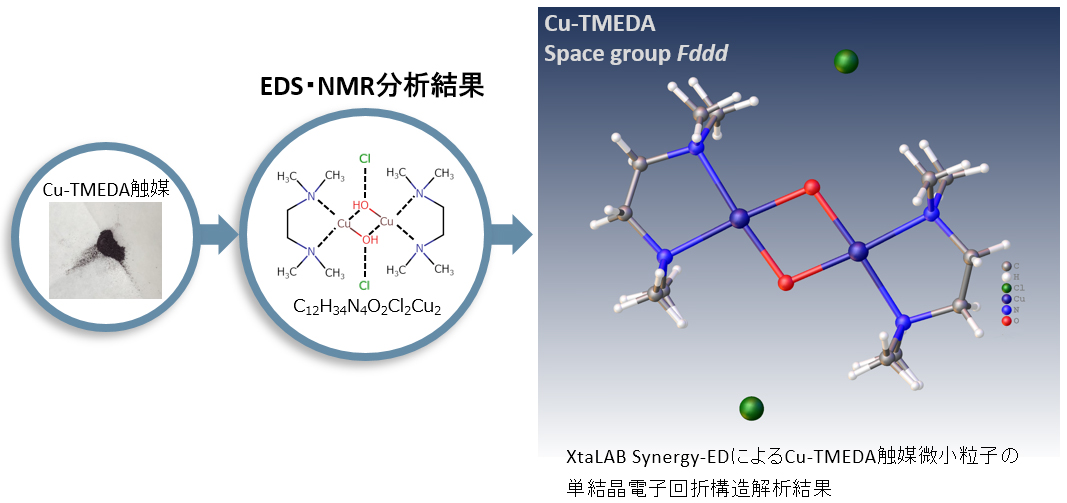

XtaLAB Synergy-ED によるCu-TMEDA触媒微小結晶構造解析

XtaLAB Synergy-EDでは、Cu-TMEDA触媒粒子をそのままの状態で単結晶電子回折構造解析を行うことが可能です。電子回折結果は、EDSおよびNMR分析結果より得られた化学構造式を用いて精密化され、最良の分子立体構造が決定されます。

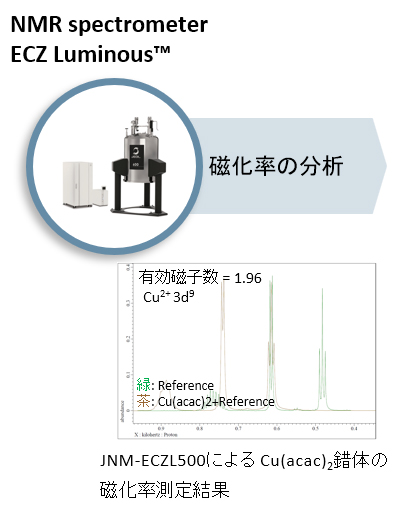

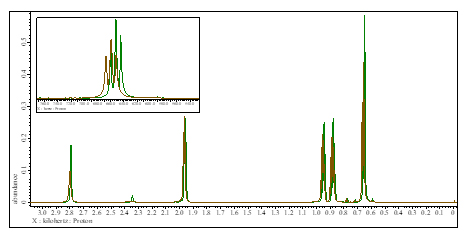

常磁性NMRによるCu-TMEDA触媒の磁化率測定

緑 : JNM-ECZL500による参照溶液(1-Butanol) 1H-NMR測定結果

茶 : Cu-TMEDA触媒を混合した参照溶液 1H-NMR測定結果

常磁性試料におけるNMRスペクトルは、試料の磁性を反映します。

この効果から、錯体の磁化率を測定し、中心金属イオンの電子配位を推定できます (Evans method [1])。Cu-TMEDA触媒におけるCuイオンについては、上述より二核のCu2+で酸素を共有した四配位構造が考えられます。この場合、それぞれの銅イオンで取り得るd電子配置は、3d9 S = 1/2の常磁性を示すことが考えられます。Evans methodに基づく測定から、有効磁子数2.81が計算されました。有効磁子数はS = 1 の計算値 (2.83) に近いため、巨視的には二つの銅核によって S = 1 に近い常磁性を示していると考えられます。

[1] D. F. Evans, J. Chem. Soc. 1959, 2003.