糖尿病関連項目測定装置 JCA-BM9030 の新しい運用について6

HbA1c測定に伴う注意点

BM9030は、当初検査センターにて導入されており、過酷な運用状況の中でHbA1cを専用機並に使用していく上で、次のような問題点が出てまいりました。

自動分析装置での運用上の注意点

- 凝固検体・血球残渣によるサンプリングピペットの詰りによる測定値の異常

- 洗浄吸引ポートの血球残渣等の汚れによる詰り

- 未感作LATEXの反応セルへの吸着によるデータ不良

対策1 判定補助機能の利用

HbA1c測定は、血球及び溶血溶液をサンプリングするためピペットが凝固検体や血球残渣等で詰る場合が考えられる、この詰りをBioMajestyのサブ分析条件を利用し、HbA1cの測定時にヘモグロビン色素の吸光度を測定することにより出する。

571nm(主波長)/658nm(副波長)での吸光度の下限値を設定し、下限値を下回る検体に再検マークをつける。

判定補助・下限値の測定法

- 新鮮血球を清製水で101倍希釈する

- 上記検体を清製水で10段階希釈したものを測定する

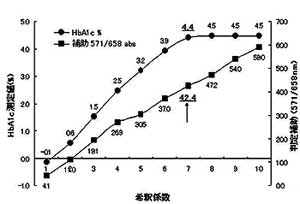

- HbA1cと判定補助値を書く希釈検体で測定した値をグラフにプロットし、HbA1c測定値が変動しないポイントの判定補助値を下限値とする。

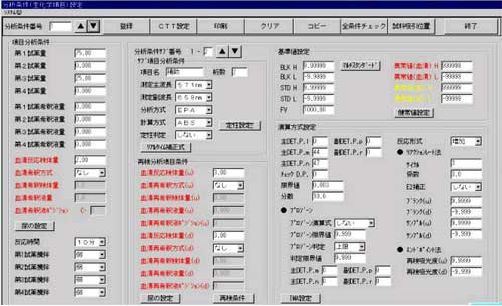

分析条件表(判定補助)

これが、HbA1cの判定補助を行うための、サブ条件です。FVについては、1000または10000と見やすい値を入力します。第一試薬とサンプルが反応セルに分注されて攪拌が行われた時点で、ヘモグロビン色素の吸光度を測定します。この判定補助値の設定方法は、主波長に571nmを副波長に658nmを選び、Kファクター実測のように10段階希釈したものを測定します。

測定結果

HbA1cと判定補助値を各希釈検体で測定した結果をグラフにプロットし、HbA1c測定値が変動しないポイントの判定補助値を下限値として設定します。このグラフからは判定補助値を43付近に設定しました。判定補助値を下回った検体においては、正確に溶血が行われなかったと装置は判断し、自動再検にまわるようになります。

HbA1c判定補助値と測定値の関係

対策2&3 専用洗剤の開発

第二の問題点は、希釈セルの洗浄吸引ポートに血球残渣などの詰まりや汚れの発生です。対策としては、新しい洗剤の開発を行いました。使い方としては、測定終了後のWASH2の使用洗剤をBM1から純正洗剤に原液をセットするだけです。BM9030をお使いの施設から洗浄効果のあった報告がなされています。

HbA1c(血球)のサンプリングにより、希釈セル詰りや汚れが発生しやすくなる。

対策:WASH2の使用洗剤の変更変更前:C49に10%BM3(1)・C50に蒸留水変更後:C49に新洗剤の原液・C50に蒸留水効果確認施設

|

|

洗剤別セル汚染の比較

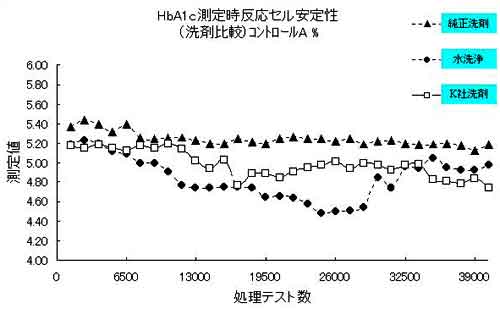

3つ目の問題点は、未感作LAREXの反応セルへの吸着です。今回、数種類の洗剤を同一反応セルにてHbA1c検体を連続で4万検体測定してコントロール値の比較検討を行いました。

対照として、水のみで洗浄を行った場合は、コントロール値が3000検体付近から大きくバラついてきます。逆に純正洗剤を使用した場合大きな変動は見受けられませんでした。これは、他メーカーの洗剤を使用した場合の結果です。今回、反応セルを、使用する前とHbA1c測定後の使用した後とで、電子顕微鏡写真を撮影したのでご紹介致します。

| [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] |