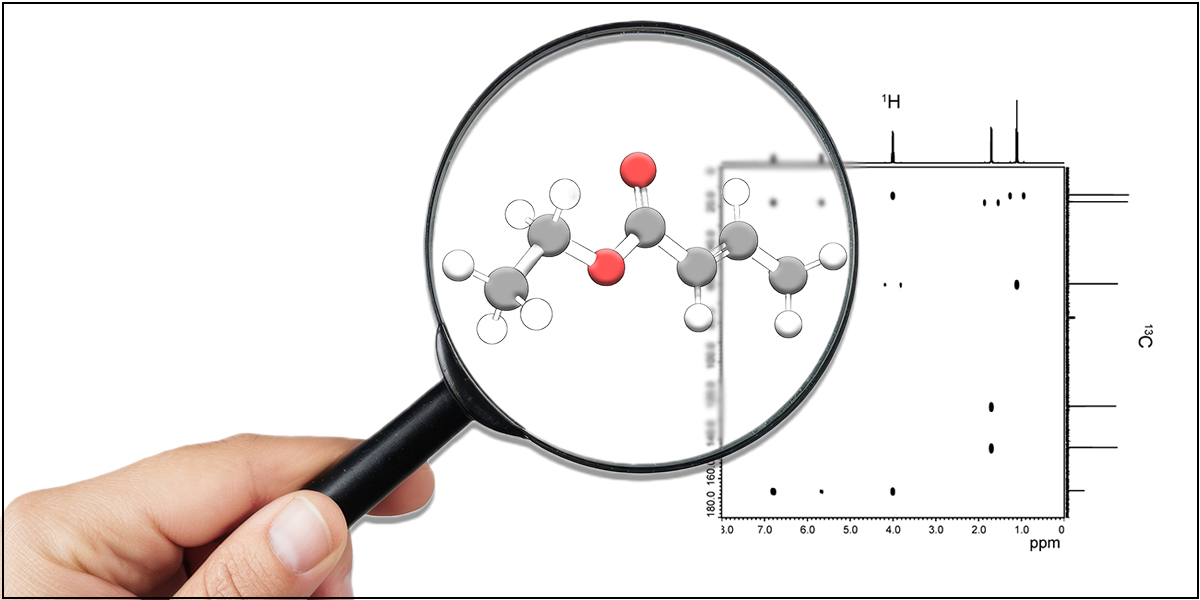

二次元NMRスペクトルを用いた有機化合物の構造解析

本コラムでは、二次元NMR (2D-NMR) スペクトルを利用した有機化合物の構造解析方法について解説します。

一次元NMR(1D-NMR)での構造解析

一次元NMRは、NMR分光法の中で最も基本的な測定方法であり、スペクトルが一つの軸 (ケミカルシフト)

に沿って表示される形式のNMRスペクトルです。前回のコラムで紹介したように、ケミカルシフト、積分比、分裂パターン (カップリング)

の情報から、対象物の構造解析を行います。しかし、一次元NMRでは、検出された信号の数が多く、重なり合う位置に信号が現れたり、カップリングが複雑だったりすると、一次元NMRのデータだけで構造解析を行うことが困難となる場合もあります。

本コラムでご紹介する二次元スペクトルの解析法は、基本的な手順に従って解析するため、解析対象物によらずに広汎に使用することが可能です。また、基本的な手順を守れば、初心者の方でも機械的に、構造解析を行うことができます。

二次元NMR (2D-NMR) とは?

二次元NMR(2D-NMR)は、一次元NMRよりも複雑な分子構造を詳しく調べるときに利用する手法で、数多くの測定手法があり、ここでは、代表的な測定法をご紹介します。

| 測定名 | 調べられること |

|---|---|

| COSY | 隣り合う同核種士 (頻出:1H/1H) のカップリングを観測する手法 |

| INADEQUATE | 隣り合う13C同士のカップリングを観測する手法 |

| HMQC/HSQC | 直接結合した異種核 (頻出:1H/13C) のカップリングを観測する手法 |

| HMBC/H2BC | 2-3結合を介した異種核 (頻出:1H/13C) の相関信号を観測する手法 |

| ADEQUATE | 1H観測により、13C-13Cの結合を検出する手法 |

| NOESY/ROESY | 空間的に近い (NOE相互作用のある) 1H同士の相関信号を観測する手法 |

スピン結合相関を利用した構造解析

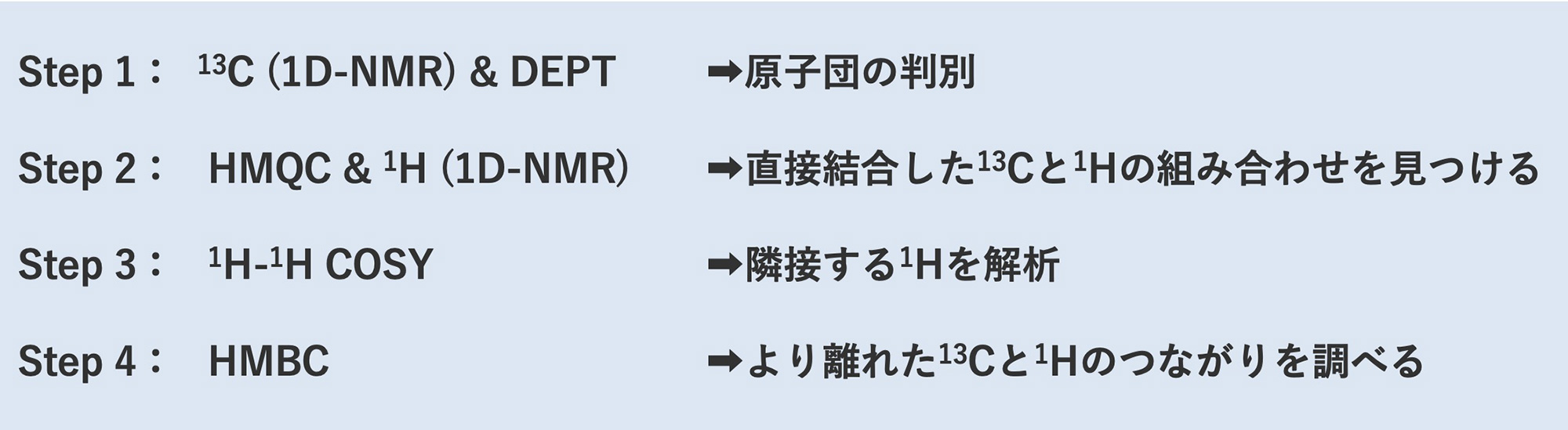

今回ご紹介するのは、化学結合を介した相互作用である「スピン結合相関」を利用した構造解析の手法の一例です。下記の4つのStepを進めることで、対象物の構造解析を進めます。

Step1では、13Cの一次元スペクトルとDEPTから、原子団の判別や、原子団や官能基の推定をします。

Step2では、HMQCと1Hの一次元スペクトルを使って、直接結合した13Cと1Hの組み合わせを見つけます。

Step3では、COSYを使って、隣り合う1H同士は、どれなのかを調べます。

Step2とStep3の情報を合わせると、ある程度の部分構造を決定できます。

Step4では、HMBCを使って、より離れた13Cと1Hのつながりを調べて、残された部分の構造を決定していきます。

C6H10O2の構造解析の例

では、実際に、あるサンプルの構造解析について、説明していきます。

今回は、分子式:C6H10O2という情報のみが得られている物質を、重クロロホルムに溶かしたものを利用します。

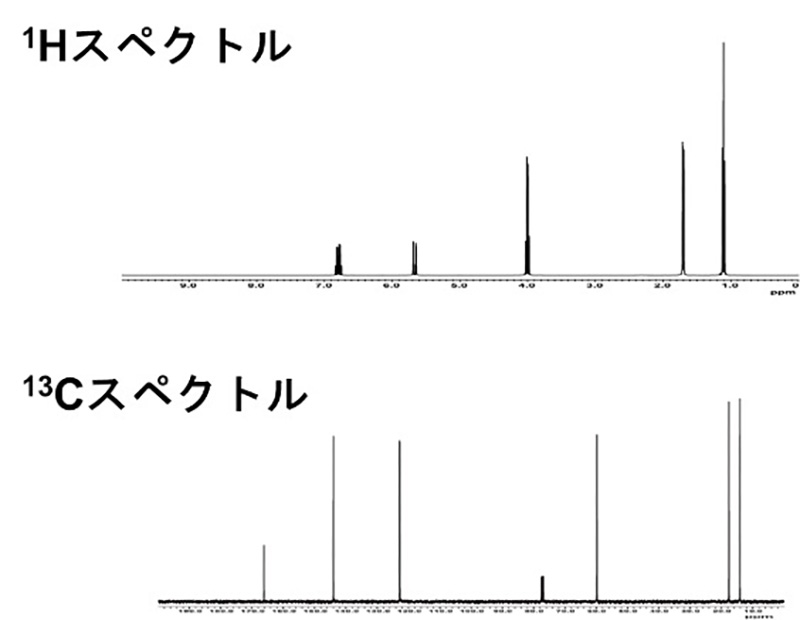

Step 1 13C (1D-NMR) & DEPT

Step1では、13Cの一次元スペクトルと DEPTのスペクトルを使って、原子団の判別をしていきます。

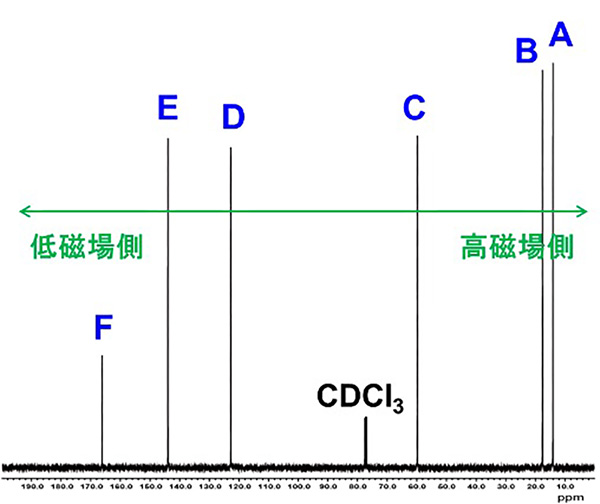

まずは、図1で示すように、13Cの一次元スペクトルの各信号に記号を付けます。スペクトルの右側、高磁場側の信号から順に、A, B, C...というように記号を付けていきます。

そして、それぞれの信号の 化学シフトを小数点以下一位まで読み取ります。読み取った情報は、表1のようにまとめておきます。

図1 C6H10O2の13Cスペクトル

表1 13Cスペクトル情報

| 信号 | 化学シフト |

|---|---|

| A | 14.1 ppm |

| B | 17.6 ppm |

| C | 59.8 ppm |

| D | 122.8 ppm |

| E | 144.0 ppm |

| F | 166.2 ppm |

次に、DEPTスペクトルの結果を確認します。

DEPTは、水素が直接結合した炭素を観測するため、対象の炭素原子の級数 (対象の炭素に直接結合した水素の数) がわかります。つまり、CH3, CH2,

CHといった原子団の判別が可能です。(DEPTでは、4級炭素のスペクトルは検出できない)

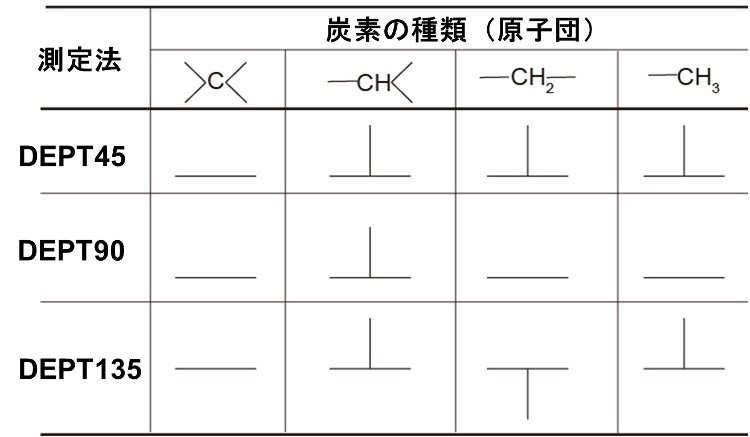

DEPTでは、測定パラメータに変え、3種類のスペクトルを取得します。(DEPT135, DEPT90, DEPT45)

表2は、3種類のDEPTスペクトルにおける、信号出現パターンの一覧です。

DEPT135では、CH3の信号とCHの信号が上向きに検出され、CH2の信号は下向き (逆位相)

に出ます。ケミカルシフトから、CH3かCHかの判別ができることも多く、DEPT135の測定だけで十分な場合も多くあります。

DEPT135のみで判別しづらい場合は、CHの信号のみが検出されるDEPT90を測定します。

表2 DEPTの信号出現パターン

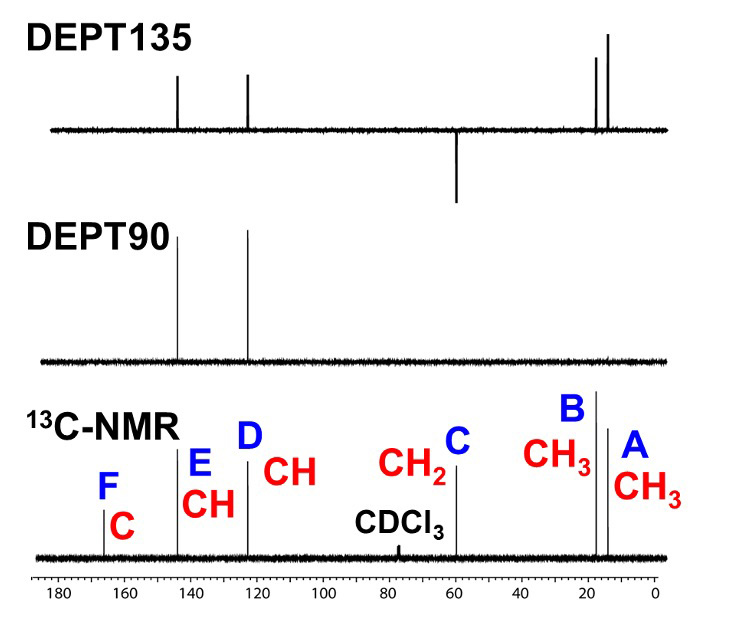

DEPTスペクトルを使って、今回のサンプルの原子団の判別を行っていきます。

図2のように。13Cの一次元スペクトルとDEPTスペクトルの信号出現パターンを照らし合わせて、各信号の原子団を判別していきます。

-----

DEPT135・・・上向きの信号:CH3かCH、下向きの信号:CH2

DEPT90・・・検出される信号:CH

13Cの一次元スペクトルのみで検出され、DEPTスペクトルで検出されていない信号:4級炭素

-----

これらの情報を利用すると、

それぞれの信号の原子団は、右から、A (CH3), B (CH3), C (CH2), D (CH), E (CH), F (4級炭素)

と判別することができました。

図2 C6H10O2の13CスペクトルとDEPTスペクトル

ここまでの情報を表3にまとめます。この情報を使って原子団と官能基を推定します。

表3 13Cスペクトル情報 (2)

| 信号 | 化学シフト | 原子団 |

|---|---|---|

| A | 14.1 ppm | CH3 |

| B | 17.6 ppm | CH3 |

| C | 59.8 ppm | CH2 |

| D | 122.8 ppm | CH |

| E | 144.0 ppm | CH |

| F | 166.2 ppm | C |

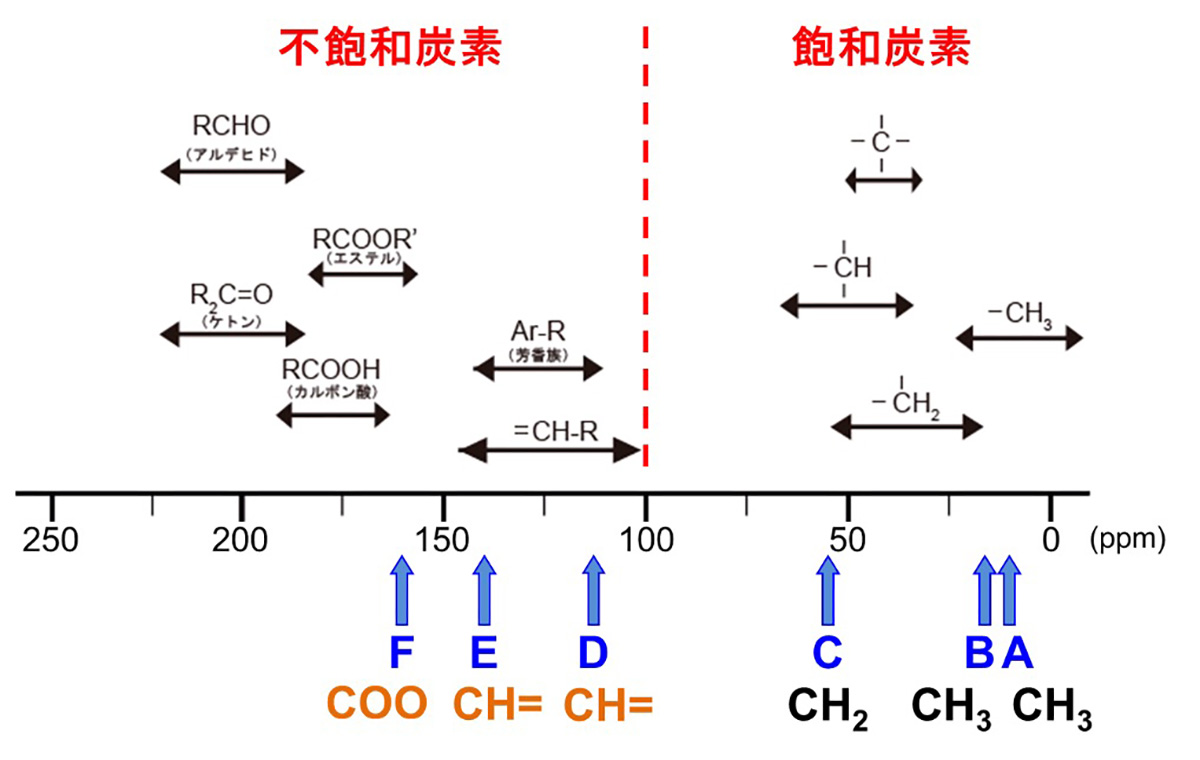

図3は、13Cのケミカルシフト表です。

おおよそ100 ppmを境にして、右に飽和炭素、左に不飽和炭素の信号が検出されます。表3でまとめた情報とケミカルシフト表を照らし合わせていきます。

まず、D (122.8 ppm) とE (144.0 ppm) に注目すると、不飽和炭素の領域にあるので、このCHは、不飽和炭素由来ということがわかります。

次に、Fに注目すると、ケミカルシフト値は、166.2ppmで、エステルの領域にあります。

また、今回の物質の分子式はC6H10O2で、Oが2個あることから、Fの4級炭素は、COO基由来と推定されます。

図3 13C化学シフト表

ここまでの情報を表4にまとめます。

表4 13Cスペクトル情報 (3)

| 信号 | 化学シフト | 原子団 |

|---|---|---|

| A | 14.1 ppm | CH3 |

| B | 17.6 ppm | CH3 |

| C | 59.8 ppm | CH2 |

| D | 122.8 ppm | CH= |

| E | 144.0 ppm | CH= |

| F | 166.2 ppm | COO |

Step 2 HMQC & 1H

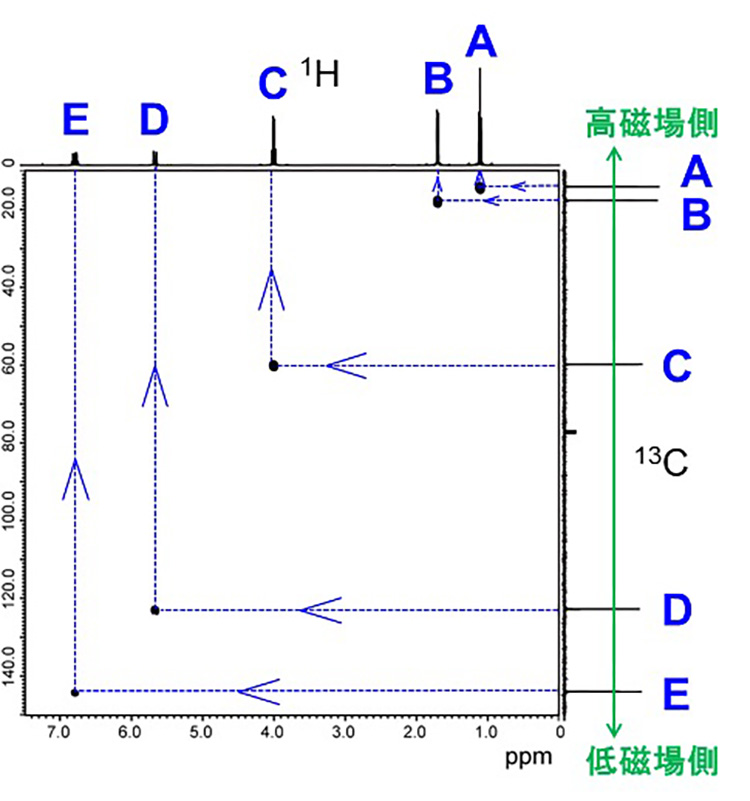

Step2では、HMQCと1Hの一次元スペクトルを使って、直接結合した13Cと1Hの組み合わせを見つけていきます。

HMQCでは、直接結合している1Hと13Cの組み合わせがわかります。スピン結合は、記号で 1JCH

のように書きます。スピン結合を表すJの左上に結合の数を書いて、Jの右下に結合している核を書きます。

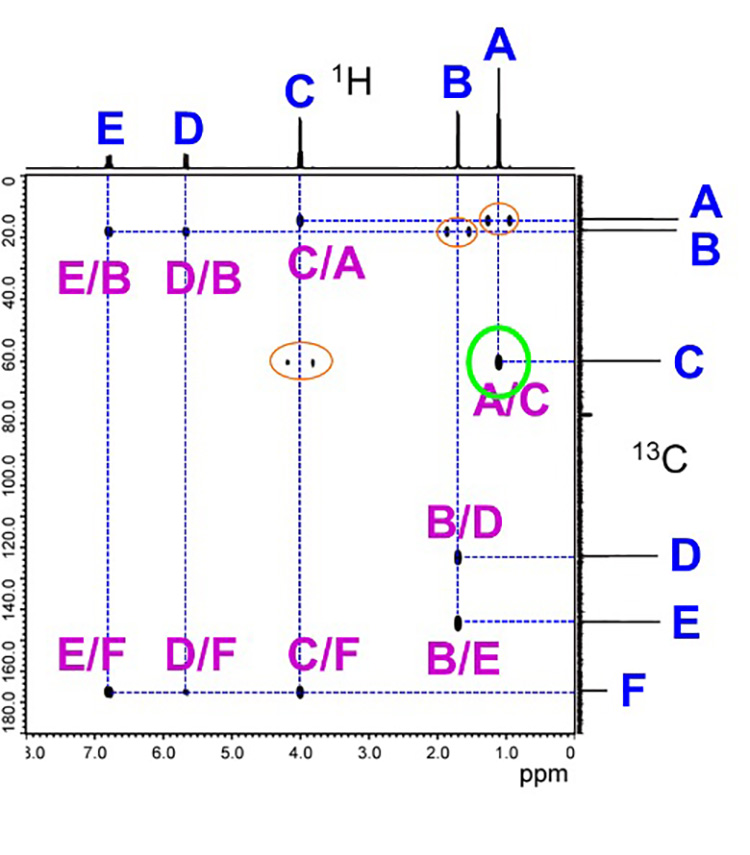

図4に、HMQCスペクトルを示します。二次元スペクトルでは、それぞれの軸のところに、高分解能の一次元スペクトルが表示されます。HMQCは、X軸に1Hスペクトル、Y軸に13Cスペクトルが表示されます。

Step2では、Step1の13Cスペクトルで各信号に付けたものと同じ記号を、Y軸の13Cスペクトルの信号に付けます。Y軸は、上側が高磁場側

(ケミカルシフトの小さい)、下側が低磁場側 (ケミカルシフトの大きい) です。

次に、Y軸の13C信号から

HMQCの相関信号に線を引いて、13Cと直接結合している1Hを確認します。例えば、13Cの信号Cに注目すると、横に向かって線を引き、相関信号にぶつかったら、そこから上に線を引きます。ここでたどり着いた1Hの信号が、13Cの信号Cと直接結合している相手になります。このようにして、対応する1Hが見つかったら、その1Hに相手の13Cと同じ記号を付けていきます。

13Cの信号Cの相手なので、この1Hにも Cという記号を付けます。相関を持つすべての組み合わせに、同様の記号付けを行います。

図4 HMQCスペクトル

Step 3 1H-1H COSY

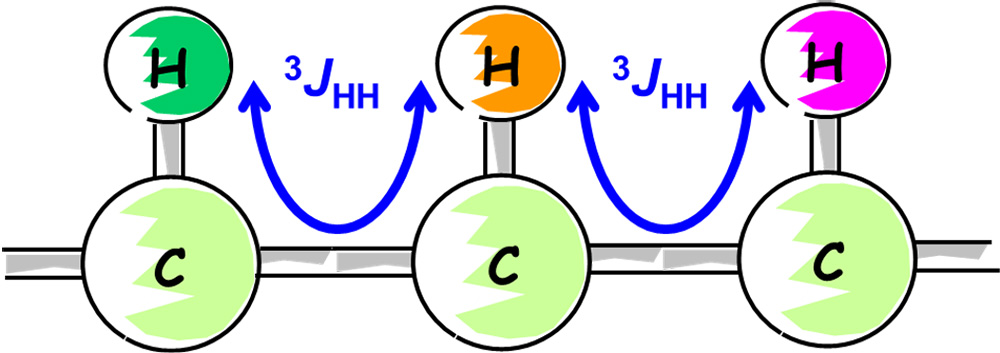

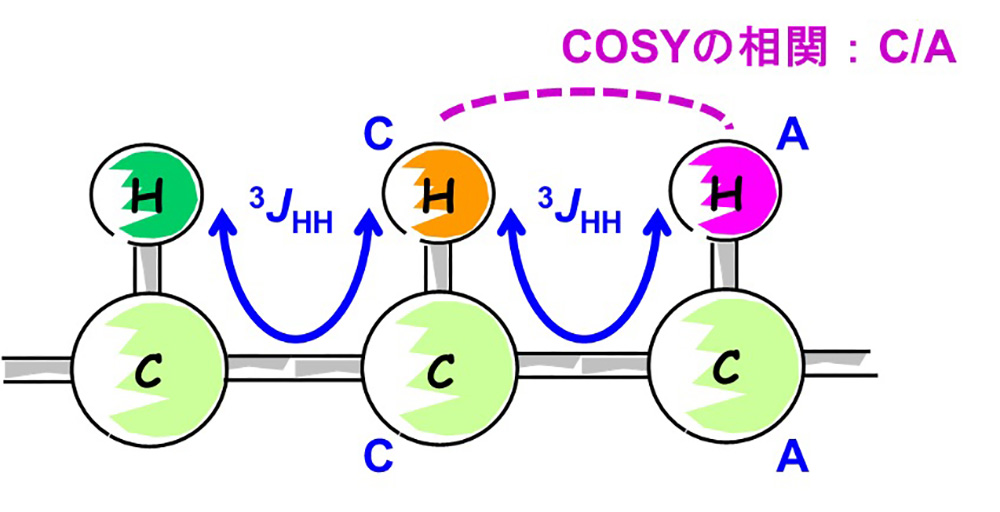

図5 結合を三つ介した1H同士の相関

Step3では、1H-1H

COSYを使って、隣り合う1Hがどれなのかを見ていきます。COSYでは、スピン結合している1Hのつながりがわかります。主に観測されるのは、図5のように、結合を三つ介した1H同士の相関です。これを記号では、3JHH

と表します。

図5のように、3JHHの関係にある1Hが並んでいれば、次々に1Hのつながりを追っていくことができます。

COSYでは、この3JHHの他に、結合二つを介した2JHHや、遠隔の4JHHなどが観測されることもあります。

しかし、重要かつ必要な情報は、隣り合った13Cに付いている 1H同士の相関、3JHHです。

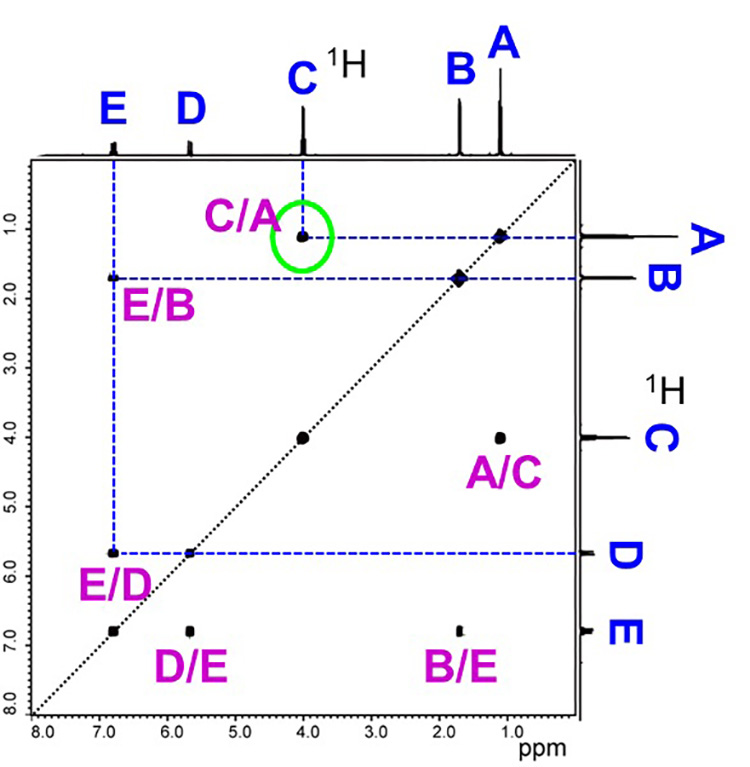

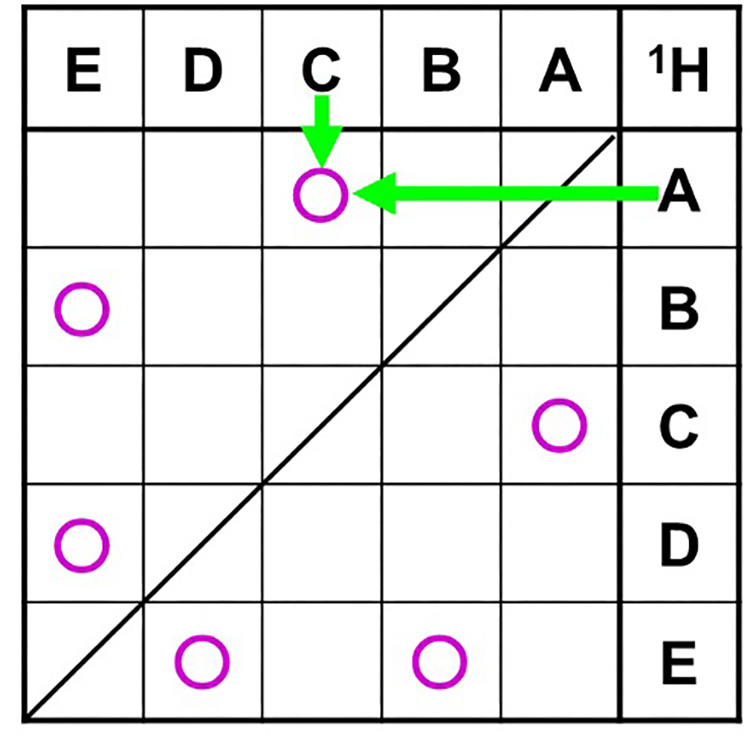

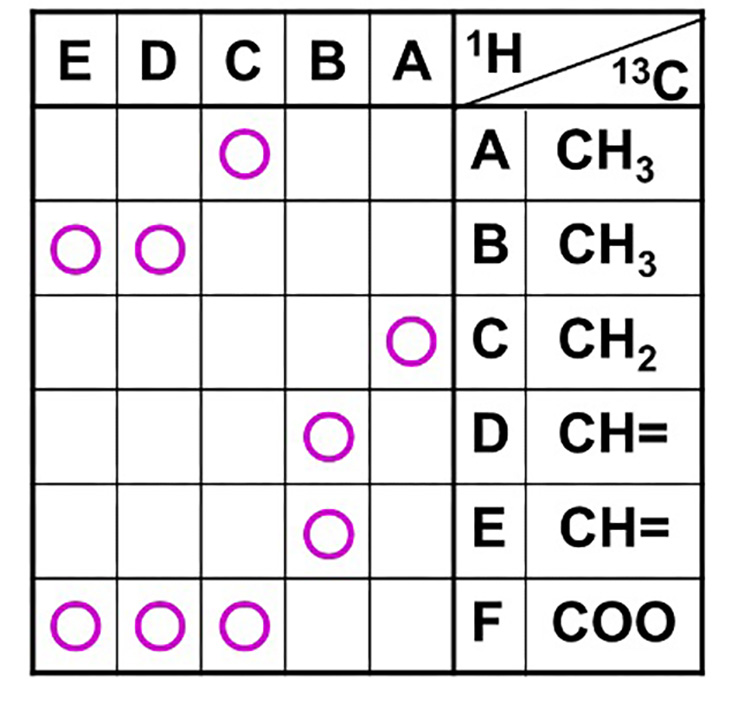

図6が、COSYの実測スペクトルになります。COSYは、X軸もY軸も1Hスペクトルが表示されます。Step1では、13Cの各信号に記号を付けました。Step2では、HMQCを使って、13Cと直接結合している1Hの各信号に記号を付けました。

Step3では、まず、X軸とY軸の1Hスペクトルの信号に、Step2で付けたものと同じ記号を振ります。先ほど使ったHMQCスペクトル (図4)

を見て、そのX軸の1Hスペクトルの信号に付いている記号を、そのまま写します。

図6では、高磁場側からアルファベット順に並んでいますが、このサンプルでは偶然そうであっただけで、1H信号の記号は、いつもアルファベット順になるわけではないことに注意してください。

また、COSYスペクトルでは、対角線を引くと、対角線上に信号が並び (対角信号と呼ぶ) ますが、これらは、構造解析の情報としては利用しません。対角線から外れたところにある信号が、COSYの相関信号となります。

相関信号からX軸とY軸のスペクトルに向かって線を引き、スピン結合している1H同士を見つけます。

例えば、緑の丸で囲った相関信号に注目すると、X軸へたどると1Hの信号C、Y軸へたどると1Hの信号Aに突き当たります。そのため、信号CとAは、互いにスピン結合している

(隣り合っている)

ことがわかります。相手がわかったら、例えばC/Aのように、相関信号に記号を付けて、3JHHの関係にある1H同士であることを明記しておきます。また、COSYの相関信号は、対角線に対して、線対称な位置に現れため、全ての相関信号について、同じように、3JHHの相手を見つけます。

図6 COSYスペクトル

COSYの相関信号の情報が出揃ったら、各信号の相関表を作ります。

表5が、COSYの相関表です。

縦横の1H信号の記号を、1H-1H

COSYの軸のデータのスペクトル通りに書きます。(このサンプルの場合は、たまたまアルファベット順に並びましたが、COSYのスペクトルを見て、化学シフト順に記載してください。)

例えば、CとAの相関信号であれば、CとAの交差したところに印を付けていきます。

このようにして、全ての相関信号をCOSYの相関表に記入していきます。

表5 COSY相関表

ここで、COSYの相関信号 (図7)

今回のサンプルでは、Cの1HとAの1Hの間にCOSYの相関信号が観測されました。

また、HMQCスペクトルからCの1HとCの13Cは直接結合していることがわかりました。同じように、Aの1HとAの13Cも直接結合しています。

したがって、CとAの間のCOSYの相関信号は、Cの13CとAの13Cが隣り合っているということを導くことが可能です。

つまり、COSYの情報を使うと、隣り合う1Hのつながりから、間接的に、隣り合う13Cのつながりも見つけることができます。

図7 COSYの相関信号

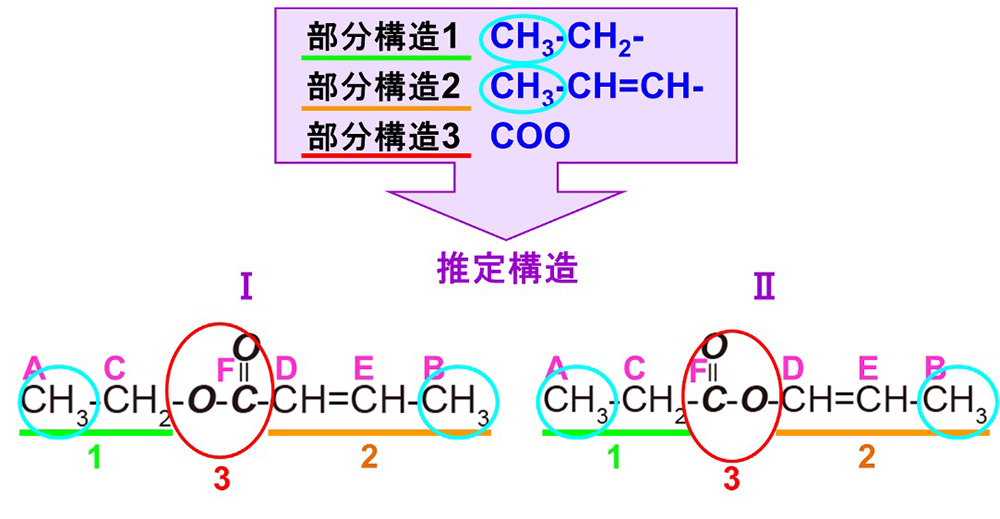

ここまでに揃った情報は、13Cスペクトルの情報 (表4) とCOSYの相関表 (表5) です。

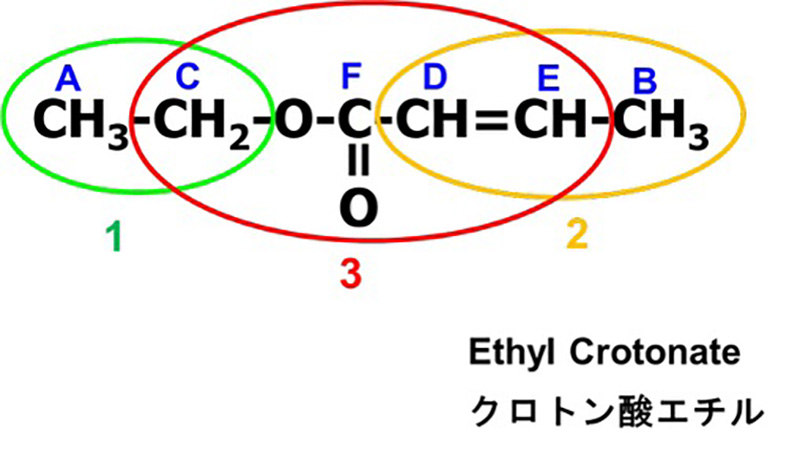

COSYの相関表から、13Cの信号A-C、B-E、D-Eに由来する炭素原子が、それぞれ隣り合っていることが分かります。また、Eは、BとDの両方と隣り合っているので、B-E-Dであることがわかります。13Cスペクトルの情報と組み合わせて、記号を原子団で書き換えると、A-C:「CH3-CH2-」、B-E-D:「CH3-CH=CH-」となります。FはStep1で「COO」ということがわかっているので、今回の化合物は、以下の三つの部分構造から構成されていることがわかりました。

----

部分構造1:CH3-CH2- ・・・ A-C

部分構造2: CH3-CH=CH- ・・・ B-E-D

部分構造3: COO ・・・ F

----

次に、各部分構造をつなげて、どんな分子になるかを考えていきます

(図8)。三つの部分構造の組み合わせから考え得る分子構造を全てリストアップしていきます。分子構造を考えるときは、CH3は構造の末端に位置するために、CH3を含む部分構造に注目するとわかりやすいです。

今回、考え得る構造は二つです。部分構造1と2は、CH3を含むので、分子構造の端であることがわかります。

そして、1と2が端に位置することから、部分構造3が、1と2の間に挟まれる構造になっていると予測することができます。部分構造3の向きの違いによって、2種類の推定構造 (I, II)

を作ることができました。どちらの推定構造が妥当なのかは、COOの向きによって判断できます。そのため、COOに関するロングレンジのスピン結合を確認するために、HMBC測定します。

図8 三つの部分構造の組み合わせ

Step 4 HMBC

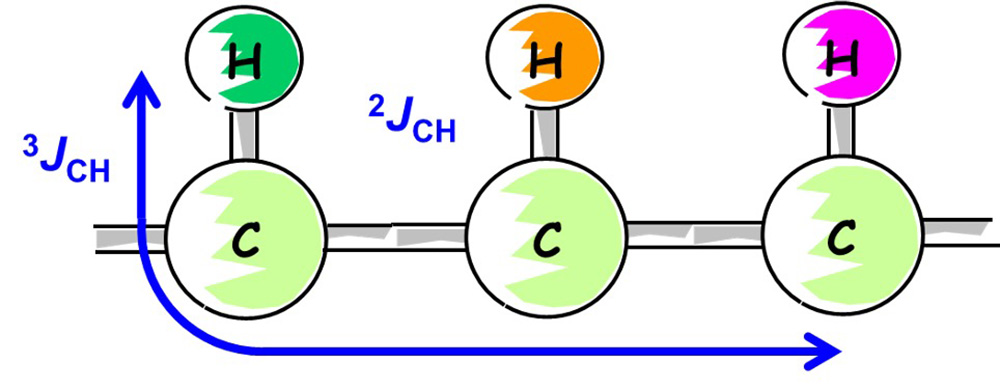

図9 結合を二つ、または三つ介したCHの相関

Step4では、HMBCを使って、13Cと1Hのロングレンジのスピン結合を見ていきます。HMBCでは、図9のように、結合を二つ介した2JCH、または結合を三つ介した3JCHの相関を観測できます。

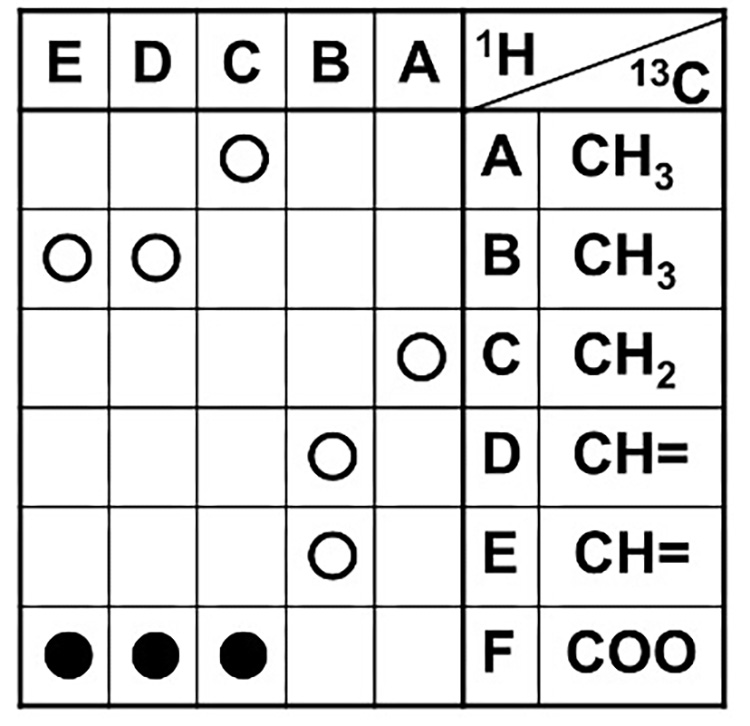

図10が、HMBCの実測スペクトルです。HMBCの軸は、HMQCと同じで、X軸に1Hスペクトル、Y軸に13Cスペクトルが表示されます。

Step4では、X軸とY軸の一次元スペクトルの各信号に、Step2のHMQCスペクトルで振り分けたものと同じ記号を付けます。

次に、相関信号から

X軸とY軸のスペクトルへ線を引いて、スピン結合している13Cと1Hの組み合わせを見つけます。ここで、オレンジ色で囲んだ二つ横並びになっている信号は、1Hと13Cの直接結合1JCHの信号です。これらは、消え残り信号なので、全ての直接結合で

観測されるわけではありません。直接結合は、HMQCで観測済みなので、ここでは、着目する必要ありません。

HMBCスペクトルでは、直接結合の信号は無視して、ロングレンジの情報のみを読み取ります。

例えば、緑で囲った相関信号に注目すると、Y軸へたどるとC、X軸へたどるとAなので、Cの13CとAの1Hが互いにロングレンジスピン結合していることがわかります。

相手がわかったら、例えばA/Cのように、相関信号に記号を付けて、2JCHもしくは3JCHの、ロングレンジスピン結合している1Hと13Cであることを示しておきます。

全ての相関信号について、同じようにして、ロングレンジスピン結合の相手を見つけて、相関信号に記号を付けておきます。HMBCの相関信号の情報を書き出したら、相関表を作ります。

図10 HMBCスペクトル

表6が、HMBCの相関表です。横に1H信号の記号、縦に13C信号の記号を、スペクトル通りに書きます。(1H信号の記号は、必ずしもアルファベット順にならないことに注意)

HMBCスペクトルの相関信号を 記入していきます。

例えば、Cの13CとAの1Hの相関信号であれば、相関表で、13CのCと1HのAの交差したところに印を付けます。

このようにして、全ての相関信号をHMBCの相関表に記入します。

表6 HMBC相関表

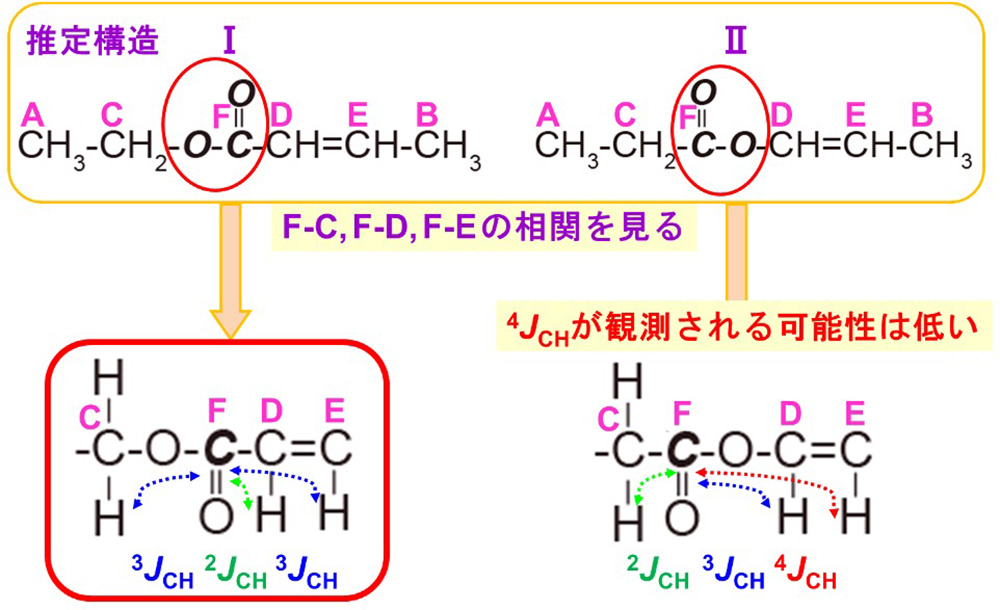

HMBCの情報を使って、部分構造をつなげます。

先ほど記入したHMBCの相関表 (表7)

を見ます。相関信号の印のうち、Step3のCOSYまでに解析済みの結合を〇、HMBCで初めてわかった結合を●とします。HMBCで初めてわかった結合はFのCOOの相関です。これは、FがC、D、Eとロングレンジのスピン結合をしていることを示しています。

表7 HMBC相関表(2)

推定構造IとIIで、COOがどちら向きに付いている方が正しい構造なのかを、Fのロングレンジの相関であるF-C、F-D、F-E

の相関を見ます。(図11)

まず、推定構造Iで、Fの13CとCの1Hは、結合を三つ介しているので、3JCH、Fの13CとDの1Hは、結合二つで2JCH、Fの13CとEの1Hは、三結合で3JCHです。

次に推定構造IIを見ます。

Fの13CとCの1Hは、結合二つで2JCH、Fの13CとDの1Hは、結合三つで3JCH、Fの13CとEの1Hは、結合四つで4JCHです。

4JCHが観測される可能性は低いため、推定構造Iが、妥当な構造であると予想できます。

図11 推定構造IとIIの比較

推定構造Iが、本当に正しいかどうか、最後に一次元スペクトルの情報と照らし合わせます。

推定構造Iでは、記号CのCH2は、酸素と結合しています。そして、このCの13Cの化学シフトは59.8 ppmでした(表1)。

CH2の13Cの化学シフト表 (表8) を見ると、通常のCH2であれば20-45

ppmに観測されますが、酸素と結合したCH2は、低磁場シフトして、40-70

ppmに観測されます。このことから、得られたNMRデータと推定構造Iの辻褄が合っているので、「構造Iが正しい」と判断できます。

表8 CH2の13C化学シフト

| 化学シフト | |

|---|---|

| - CH2 - | 20 -45 ppm |

| - CH2O - | 40 - 70 ppm |

関連アプリケーション

超高速MASによる二次元異種核相関 (HMQC法) を利用した微量試料の天然存在比13C観測

ご感想

記事をお読みいただきありがとうございます。 今後の記事制作の参考にさせていただきますので、ご感想や「次にこんなテーマを読んでみたい」など、ご要望を自由にお書きください。

※こちらのフォームはご感想・ご要望の受付専用となっており、個別の回答はいたしかねます。

製品に関する具体的なご相談、デモのご依頼、お見積りなどは、恐れ入りますが「製品についてのお問い合わせ」よりご連絡ください。

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カタログダウンロード

製品情報

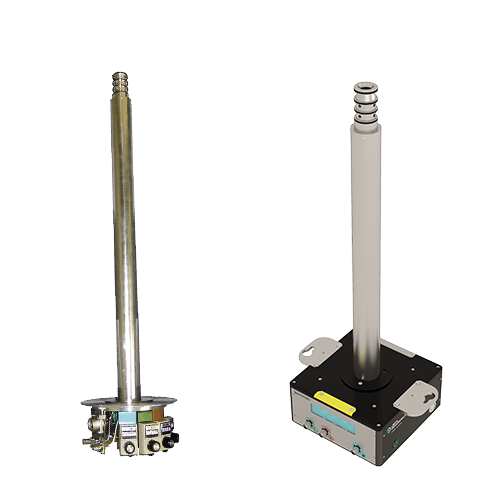

核磁気共鳴装置 (NMR)

NMRとは、Nuclear Magnetic Resonance (核磁気共鳴) の略で、原子核を磁場の中に入れて核スピンの共鳴現象を観測することで、物質の分子構造を原子レベルで解析するための装置です。特に、有機化合物および高分子材料の分析に威力を発揮し、製薬・バイオ・食品・化学といった分野で使われていますが、最近ではセラミックや電池などの無機材料の構造・物性解析にも適用範囲を広げています。

超伝導マグネット (SCM)

超伝導マグネット (SCM: Super Conducting Magnet) JJシリーズは新設計の超伝導線材とクライオスタットを備えた小型・ヘリウム低消費マグネットです。

日本電子株式会社

日本電子は、1949年の創業以来、これまで最先端の理科学・計測機器、産業機器そして医用機器の開発に邁進してきました。

今では数多くの製品が世界のいたるところで使用され、真のグローバル企業として高い評価を頂いております。

「世界の科学技術を支えるニッチトップ企業」を目指し、ますます高度化し多様化するお客様のニーズに的確にお応えしていきます。