ガスクロマトグラフ (GC) の基礎知識|原理・装置構成・検出器の種類まとめ

ガスクロマトグラフは、混合物の揮発性成分を分離し、定性・定量分析を行う分析装置として広く利用されています。製薬や化学、食品、環境など多くの分野で活用され、研究や品質管理に欠かせません。

本コラムでは、ガスクロマトグラフの基礎知識に加え、装置の構成や検出器の種類までをわかりやすく解説します。

ガスクロマトグラフ (GC) の基本概念

ガスクロマトグラフは、混合物に含まれる揮発性成分を分離し、成分を同定・定量するための分析装置です。この手法はガスクロマトグラフィーと呼ばれ、成分がカラムを通過する速さの違いを利用して分離します。

クロマトグラフィーの原理

クロマトグラフィーの原理は、固定相と移動相の間で成分が異なる割合で分配されることにより、移動速度に差が生じ、結果として成分が分離される点にあります。

この原理を応用した分析法には、ガスクロマトグラフィー (GC) や液体クロマトグラフィー (LC) などがあります。

その中で、ガスクロマトグラフィーは、揮発性成分を対象とし、キャリアガスを移動相として使用します。

試料は細い管 (カラム) に流し込まれ、成分ごとに異なる速度で移動します。この速度差は各成分がカラムから溶出するまでの時間、すなわち「保持時間」として測定され、物質を識別する指標となります。

例えば、香水に含まれる香り成分では、分子の性質によって速く移動して短い保持時間を示すものもあれば、ゆっくり移動して長い保持時間を示すものもあります。

保持時間によって、目に見えない混合物を明確に分離できるのがクロマトグラフィーの特徴です。

ガスクロマトグラフで分析できる化合物 / できない化合物

ガスクロマトグラフで分析できる化合物は、気化しやすく安定している成分です。

一方で、気化しにくいものや熱に弱いものは分析に適しません。

例えば、ガソリンに含まれる炭化水素や食品中の香り成分は、ガスクロマトグラフで分離・分析できます。

しかし、無機金属やイオン類のように気化しない化合物や、タンパク質やDNAのような熱に対して不安定な化合物はガスクロマトグラフでは分析が困難です。

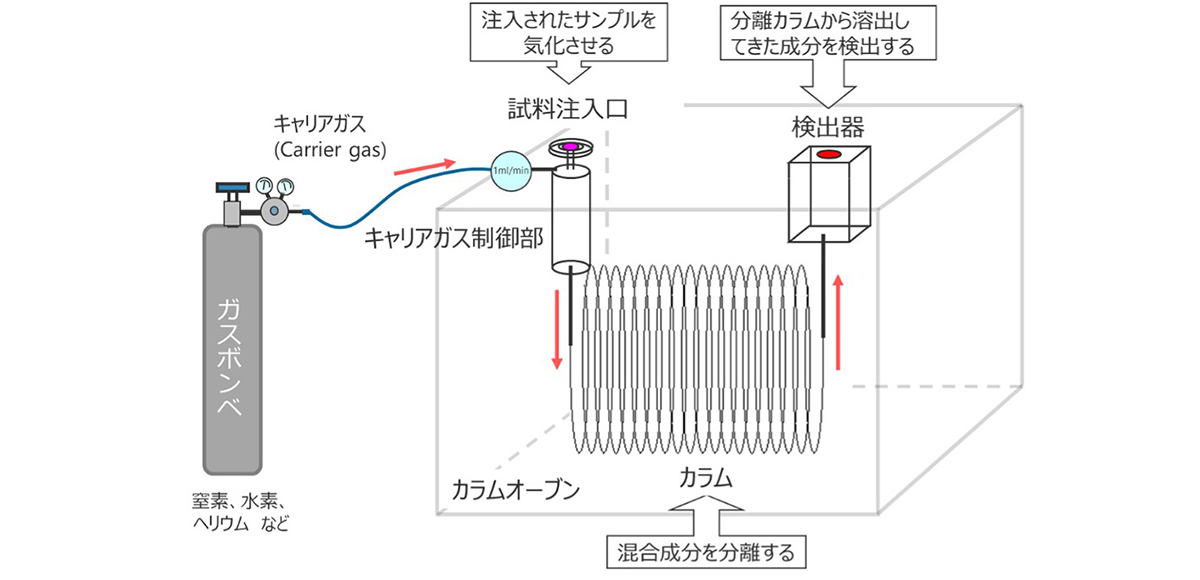

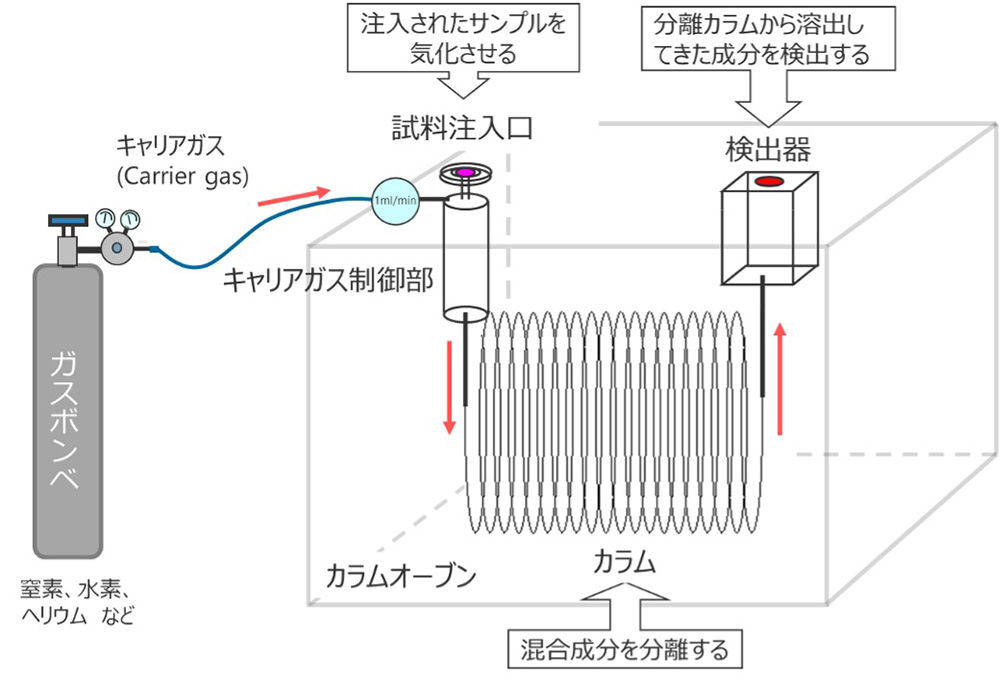

ガスクロマトグラフの装置構成

ガスクロマトグラフは、キャリアガス制御部から検出器、データ処理装置までが連動し、その構成を知ることで分析の基本が理解できます。

ガスクロマトグラフ装置の流れ

| 部署 | 役割 |

|---|---|

| キャリアガス制御部 | 試料を運ぶガスの流れを安定させる |

| 試料注入口 | 試料をカラムへ導入する |

| カラムオーブン | 温度制御で分離効率を高める |

| 検出器 | 分離した成分を信号に変換する |

| データ処理装置 | 信号を解析して成分の種類や量を明らかにする |

キャリアガス制御部

キャリアガス制御部は、試料を運ぶガスの流れを安定させる役割があります。

ヘリウムや窒素といったキャリアガスは、試料をカラムへ送り込み、分離をスムーズに進めるための土台です。流れが不安定だと分離が乱れ、正しい結果が得られません。

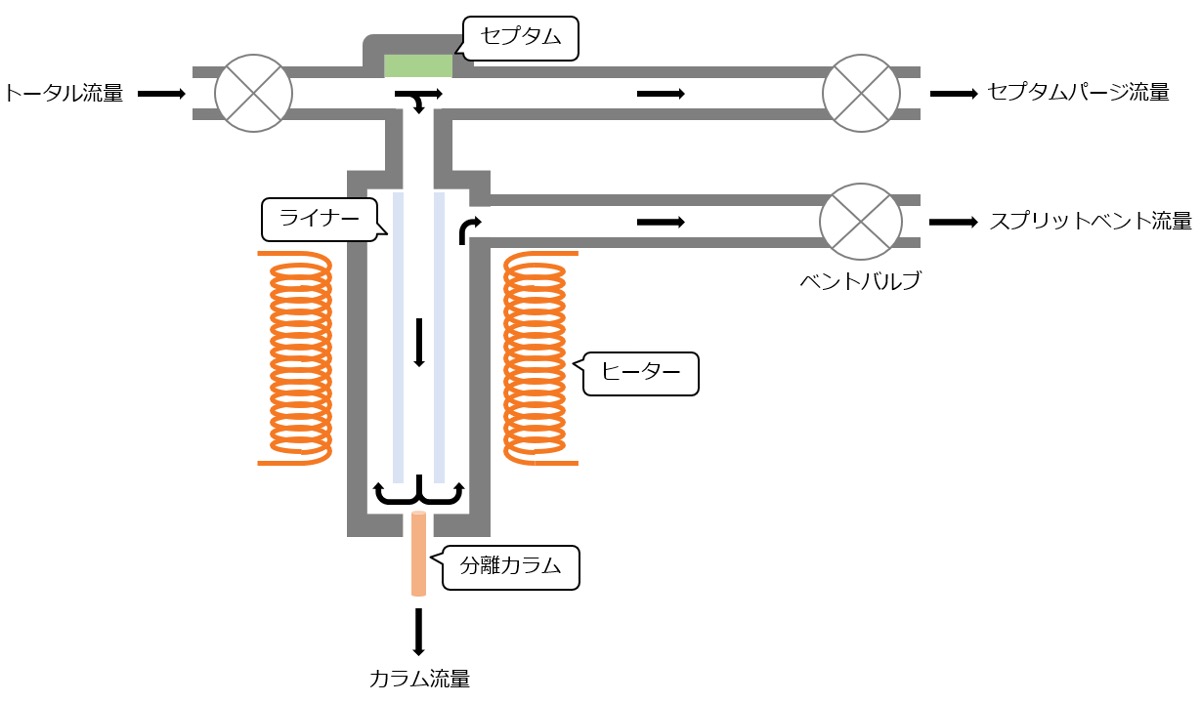

試料注入口と注入モード

試料注入口は、液体や気体の試料をカラムに導く入り口です。注入口内部は通常、高温に保たれており、試料を注入すると目的成分は瞬時に気化され、カラムへと導入されます。

注入モードにはスプリット (Split)、スプリットレス (Splitless) モード等があります。スプリットモードは試料の一部だけを導入するため、濃度の高い試料でも分析できます。一方、スプリットレスモードは試料全量を導入でき、微量成分の検出に適しています。ごく微量の環境汚染物質を分析する場合などに有効です。

カラムの種類と特徴

カラムは、試料の成分を分離する「心臓部」です。固定相の種類によって分離できる成分が変わります。

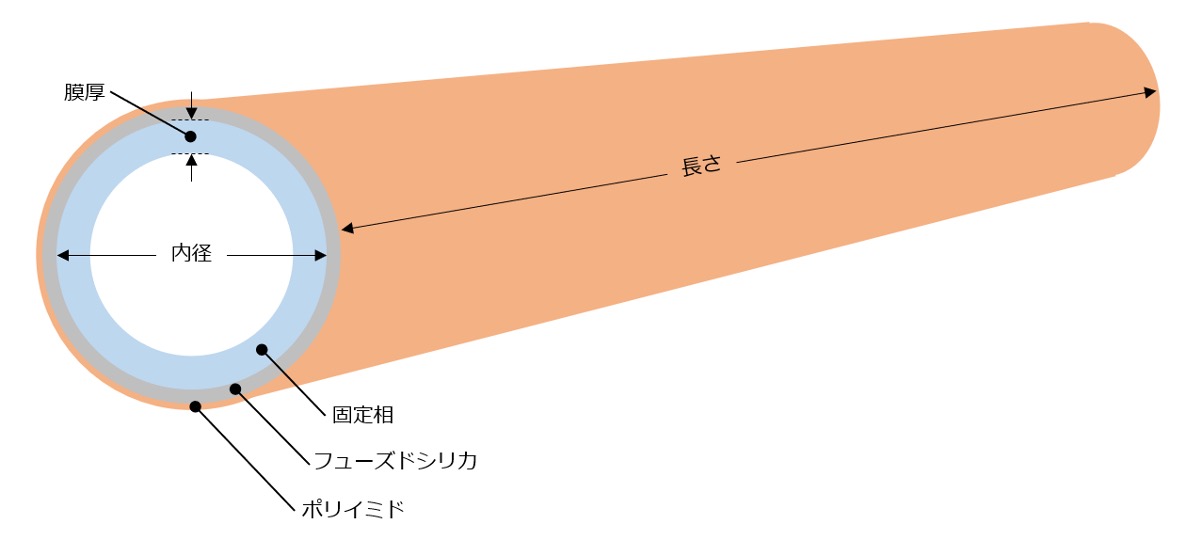

カラムの形態には細い管 (内径 0.1~0.5 ㎜ 程度) の内面に固定相を塗布、あるいは化学結合したキャピラリーカラム、管の内部に固定相を塗布した粒子を充填したや充填カラムなどがありますが、現在では殆どの用途でキャピラリーカラムが使用されています。種類も多く、どのカラムを選ぶかで分離の精度や速度が大きく変わります。

カラム選択では、固定相の種類、カラムの長さ、内径、膜厚を決定する必要があり、それぞれの特徴を理解し適切なカラムを選択することが大切です。

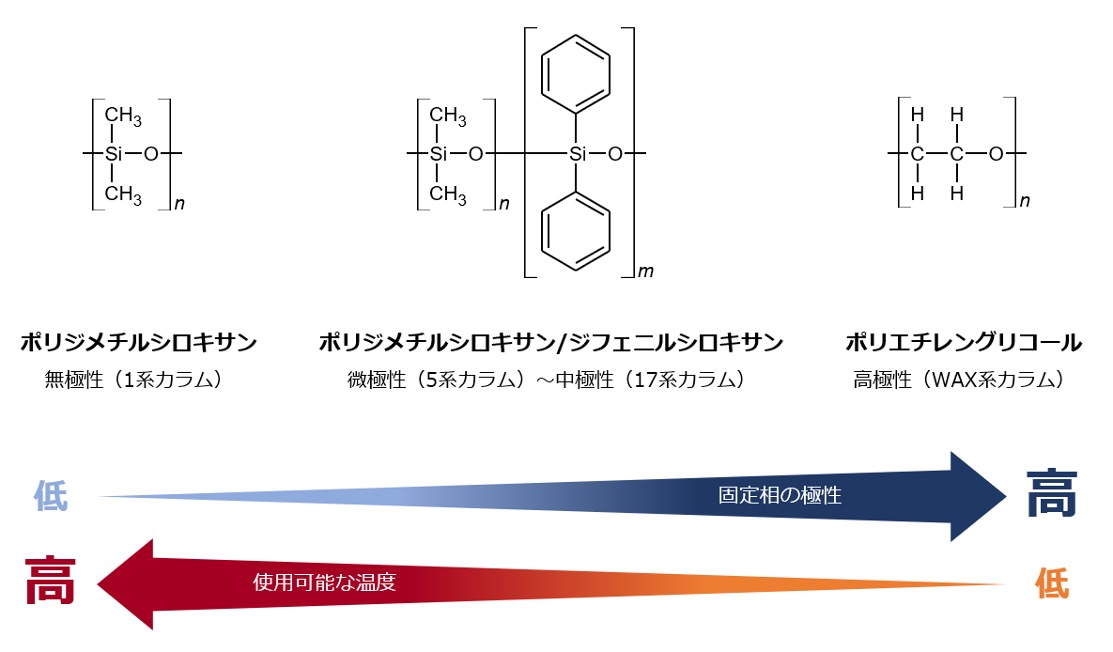

固定相の種類

キャピラリーカラムは内壁に固定相が塗布されており、固定相の種類によって特性 (極性・使用最高温度など) が異なります。 一般的に分析対象成分に似た性質の固定相を選択すると親和性が良く、ピーク形状もよくなります。極性の低いカラムで分析を行うと、成分はその沸点順に溶出してきます。

カラムの長さ

一般的に20 m~60 mの長さが使用されています。内径、膜厚、キャリアガスの線速度が同じ場合、カラムを長くすると、分離度は向上しますが、分析時間は長くなります。

カラムの内径

一般的に0.18~0.53 mmの内径が使用されています。分離を改善したい場合、内径の細いカラムを使用するとピーク幅が細くなり分離度が向上しますが、受容できるサンプルの負荷量が減ってしまうため試料導入量に注意が必要です。

カラムの膜厚

膜厚を薄くすることで、ピーク幅が細くなり、カラムブリードは少なくなります。膜厚を厚くすると保持力が大きくなるため、低沸点化合物を対象とする際は、膜厚の厚いカラムを使用します。

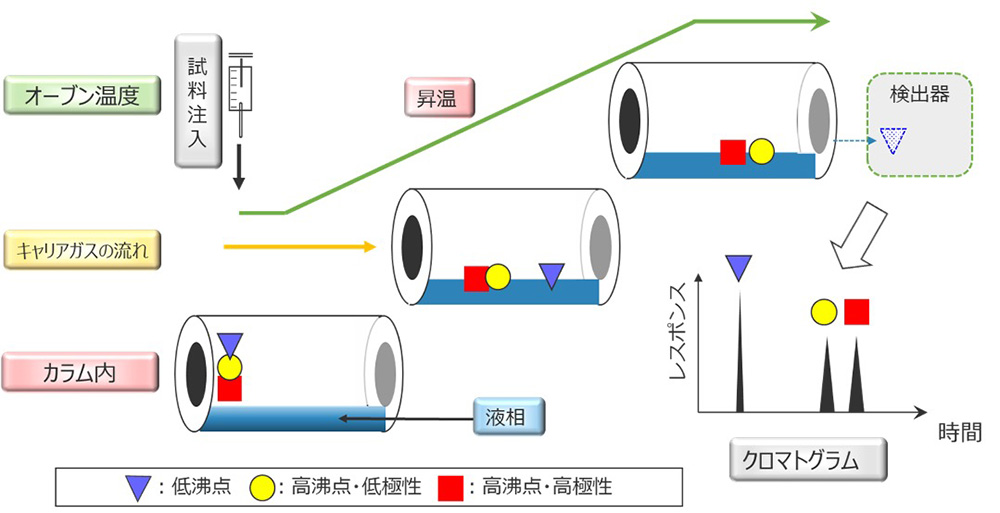

カラムオーブン

カラムオーブンは、カラムを一定温度に保つ装置です。温度条件を変えることで、分離効率は大きく影響を受けます。

揮発性の高い (沸点の低い) 成分は低温でより良く分離できます。揮発性の低い (沸点の高い) 成分をカラムから溶出させるためには高い温度が必要です。

「昇温分析」を用いれば、幅広い成分を効率的に分離できます。カラム温度の安定した制御は再現性の高い分離を得るうえで欠かせません。

検出器の種類と役割 (FID・TCD・ECD・NPD・FPD・SCD)

検出器は、カラムから溶出した成分の量を電気信号に変換して、データ処理装置で「見える形」にすることを可能にします。

検出器は、

- ほぼ全ての成分に対して感度を持つ汎用の検出器

- 特定の性質を持つ成分(例:特定の元素を含む成分)に対してのみ感度を持つ選択性の検出器

- 成分を定性(同定)する能力を持つ検出器

に分類されます。

用途に応じて検出器を選ぶことで、測定の精度と効率は大きく変わります。

代表的な検出器と特徴は以下の通りです。

汎用検出器

-

FID (Flame Ionication Detector; 水素炎イオン化検出器)

カラムから流出するキャリアガスに水素と空気を加え点火することで水素炎を持続的に形成する。カラムから炭素を含む成分が溶出すると水素炎内にイオンが発生し電流が通るようになるので、このイオン電流を検出する。炭素原子を2個以上含む成分、すなわちほぼ全ての有機化合物を検出できる。

-

TCD (Thermal Conductivity Detector; 熱伝導度検出器)

カラムから溶出する成分と、キャリアガスとの熱伝導度の差を利用して検出する。キャリアガスと熱伝導度が異なる全ての成分を検出できるので汎用性は高いが、FIDと比べると有機化合物に対する感度は低い。

-

ECD (Electron Capture Detector; 電子捕捉検出器)

熱電子 (運動エネルギーが低い電子) が、有機ハロゲン化合物、ニトロ化合物、アルキル水銀に選択的に捕獲されることを利用して、これらの化合物のみを選択的に検出できる。塩素系農薬、PCB、トリハロメタン類などをはじめとする環境汚染物質は有機ハロゲン化合物なので、これらを対象とした環境分析に用いられる。

-

FPD (Flame Photometric Detector; 炎光光度検出器)

構造はFIDと良く似ているが、水素炎から発生する光の内、特定の波長の光を検出することで、硫黄化合物、リン化合物、スズ化合物などを選択的に検出できる。

-

NPD (Nitrogen Phosphor Detector; 窒素リン検出器)

構造は FID と良く似ているが、水素炎の中にルビジウム塩を付着させたコイルがあり、これから発生するルビジウムのプラズマによって窒素化合物、リン化合物を選択的にイオン化、検出できる。

-

SCD (Sulfur Chemiluminescence Detector; 化学発光硫黄検出器)

硫黄化合物を一酸化硫黄 (SO) に変換し、更に SO をオゾン (O3) と反応させて起こる化学発光の光を検出することで、硫黄化合物のみを高い感度で検出できる。石油製品や環境試料中の微量の硫黄化合物の分析に用いられる。

-

質量分析計 (Mass Spectrometer; MS)

カラムから溶出した成分のマススペクトルを得ることで、保持時間に頼らずに成分の定性(同定)が可能。また、各成分に特有のm/z値のイオンを検出することで、クロマトグラム上で完全に分離されていない成分であっても、選択的に定量が可能である。質量分析計は他の GC 検出器と比べて圧倒的に能力が高く、また価格も高いため、GCとMSの組み合わせはガスクロマトグラフ質量分析計 (GC-MS) として別カテゴリーの装置に分類されることが多い。

選択性検出器

定性能力を持つ検出器

データ処理装置

データ処理装置は、検出器の信号を解析する役割を担います。

得られた波形 (クロマトグラム) のピークを読み取ることで、例えば香り成分の種類や濃度を明示できます。

近年は解析ソフトが進化し、大量データを短時間で処理できるようになりました。その結果、研究や品質管理における判断も、より迅速かつ正確になっています。

ガスクロマトグラフで得られる情報

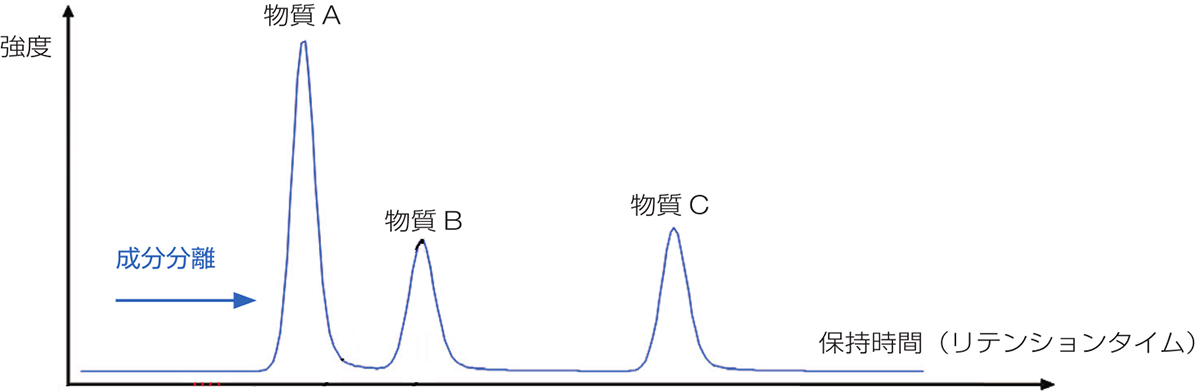

ガスクロマトグラフの測定結果は「クロマトグラム」として表示されます。この波形を解析することで、試料に含まれる成分の種類や量を把握できます。

クロマトグラムの基本的な見方

測定結果は「クロマトグラム」と呼ばれる波形として表示されます。横軸は資料注入からの経過時間(保持時間)、縦軸は信号の強さを示します。

成分ごとにカラムを通過する時間が異なるため、グラフ上には複数の山 (ピーク) が現れます。

山の位置 (保持時間) は「どんな成分か」を示し、山の高さや面積は「含まれる量」を表します。

例えばカレーからの揮発成分を分析すると、香り成分ごとに異なるピークが出現します。波形を読み解けば、混ざり合った成分を一つずつ見分け、全体のバランスを理解できます。

質量分析計のような定性能力のある検出器を使用していない場合、「どんな成分か」は保持時間のみから判断することになります。このため、ある成分を同定するためには、その成分と思われる化合物の標準品 (試薬) を入手し、同じ条件で分析して保持時間が正確に一致することを確認する必要があります。標準品を入手できない成分については確実な同定はできません。標準品が入手できない成分の同定 (定性) にはガスクロマトグラフ質量分析計 (GC-MS) が必要となります。

ガスクロマトグラフの用途・活用分野

ガスクロマトグラフは、環境・食品・エネルギー・医薬など幅広い分野で活用されています。どの分野でも「安全」と「品質」を守るために欠かせない分析法です。

環境分野の用途

環境分野では、大気や水に含まれる揮発性物質の監視に利用されます。工場周辺の空気から有害ガスを測定したり、河川水に含まれる有機溶剤を検出したりできます。

土壌中の残留農薬の調査にも利用され、農地の健全性を評価する手段として欠かせません。さらに、自動車排気ガスの測定や室内空気の安全確認など、身近な場面でも利用されています。

食品分野の用途

食品分野では、香りや風味を構成する成分の分析に用いられます。コーヒーに含まれる香気成分を調べれば、焙煎度合いや品質の評価につながります。

保存料や農薬の残留確認にも使われ、消費者の安心を支える技術です。ワインやビールの香りの違いを科学的に示すこともでき、製品開発や改良にも活用されています。

エネルギー・材料分野の用途

エネルギーや材料分野では、燃料や化学素材の成分分析に活用されます。天然ガスに含まれる成分比を調べれば、燃焼効率や品質を評価できます。

プラスチック原料の純度確認にも応用され、製造工程の安定化に貢献します。さらに、水素やバイオ燃料といった次世代エネルギーの研究にも利用され、持続可能な社会づくりを支えています。

医薬・法科学分野の用途

医薬分野では、薬の原料や製品中に含まれる揮発性不純物の確認に使われます。製造過程で混入する可能性のある残留溶剤を検出し、基準を満たしているかを確かめます。

一方、法科学分野では、交通事故や犯罪捜査の証拠分析に利用されます。呼気中のアルコール濃度測定や現場で検出された物質の特定など、社会の安全を守る場面で欠かせない存在です。

GC-MS (ガスクロマトグラフ質量分析計) の仕組みと特徴

GC-MSは、ガスクロマトグラフの検出器として質量分析計を接続した装置です。

ガスクロマトグラフで分離された各成分のマススペクトルを測定し、データベース (マススペクトルライブラリー) 内のマススペクトルと照合 (ライブラリーサーチ) することで、各成分を同定することができます。更に最近では精密質量測定が可能な高分解能質量分析計からの情報と AIの力で、マススペクトルライブラリーに収載されていない成分についても構造式の候補を提示できるようになって来ています。

GC-MSによる分析手法についてはGC-MSの解説ページでも紹介されていますので参考にしてください。

GCとGC-MSの違い

| 項目 | GC (ガスクロマトグラフ) | GC-MS (ガスクロマトグラフ質量分析計) |

|---|---|---|

| 主な役割 | 成分を時間の違いで分離 | 分離した成分を質量分析で特定 |

| 得られる情報 | 保持時間・ピーク強度 → 存在と量の目安 | 質量スペクトル → 分子量・構造の手がかり |

| 強み | 成分の分離と定量に適する | 未知成分の同定や微量成分の検出に強い |

| 留意点 | 成分の正体 (同定) が難しい |

GCは混合物を成分ごとに分け、保持時間やピーク面積から成分の存在や量を推定します。しかし、ピークの保持時間だけでは成分を特定できない場合があります。

GC-MSは、GCで分離した成分を質量分析することで、分子量や構造の情報が得られ、例えば食品中の未知の香り成分や環境中の微量汚染物質も正確に特定できます。

例えば、クロマトグラム上のピークがどの香り成分かを明らかにできるのはGC-MSの強みです。

環境中のごく微量な有害物質の検出にも優れており、微量解析には欠かせない手法となっています。

GC-MSのイオン化法(EI / CI / PI / FIの特徴)

GC-MSでは、成分を「イオン化」して質量分析計で測定します。代表的な方式には次のようなものがあります。

- EI (電子イオン化法):最も一般的で、ライブラリ検索に適した安定したデータ取得

- CI (化学イオン化法):ソフトイオン化法の一つで、分子イオンを壊さず観測可能

- PI (光イオン化法):真空紫外光を利用し、特定物質を選択的に検出

- FI (電界イオン化法):強い電界を用いて穏やかな条件でイオン化し、分子構造を保持

試料や目的に応じてイオン化法を選ぶことで、精度の高い測定結果を得られます。

各イオン化法の特長についてはGC-MSの解説ページに詳細が掲載されていますので参考にしてください。

質量分析計の種類 (QMS・TQMS・TOFMS)

GC-MSに搭載される質量分析計には複数の方式があります。

特に四重極質量分析計 (QMS)・三連四重極質量分析計 (TQMS)・飛行時間型質量分析計 (TOFMS) は、研究から実務まで広く用いられる代表的な方式です。

- 四重極質量分析計 (QMS):シンプルで堅牢、日常的なルーチン分析に適用

- 三連四重極質量分析計 (TQMS):MS/MS解析により、複雑試料中の微量成分を高感度で検出

- 飛行時間質量分析計 (TOFMS):広い質量範囲を一度に高速分析、精密質量解析に対応

これらの方式を理解することは、分析対象や目的に合った製品選定に直結します。

質量分析計の種類や事例については、GC-MSの解説ページに詳細が掲載されていますので参考にしてください。

GC-MSソリューションの選び方

GC-MSを選ぶときは、分析の目的に合わせて最適な製品やソフトを見極めることが大切です。

用途に応じて、日常的な品質管理に使える簡易モデルから、研究開発に対応する高性能モデルまで、多様な選択肢があります。

簡易分析から高度な分析まで対応するGC-MS製品

日本電子のGC-MSソリューションは、分析目的や研究段階に応じて最適な製品ラインナップから選べます。

JMS-Q1600GC UltraQuad™ SQ-Zeta ガスクロマトグラフ四重極質量分析計

GC-MSを初めて導入する方にも扱いやすいエントリーモデルです。定性分析から定量分析まで幅広いアプリケーションに対応します。基礎的な分析から実務利用まで安心してご使用いただけます。

JMS-T2000GC AccuTOF™ GC-Alpha 高性能ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計

未知成分が多い試料の解析に強みを持つモデルです。

独自のマルチイオン化イオン源と精密質量測定が可能な高分解能飛行時間質量分析計により、ノンターゲット分析に最適です。自動解析ソフトウェア「msFineAnalysis

AI」により、未知物質の構造解析を効率的にサポートします。

JMS-TQ4000GC UltraQuad™ TQ ガスクロマトグラフ三連四重極質量分析計

複雑なマトリックス中の微量成分を高精度に定量分析できるハイエンドモデルです。

日本電子独自のショートコリジョンセルにより、高速かつ高感度な定量分析を実現します。解析ソフトウェア「Escrime™」「TQ-DioK」と組み合わせることで、食品中の残留農薬、環境中のダイオキシンなどの微量分析に力を発揮します。

JEOL独自のAI解析ソフトウェア

JMS-T2000GC AccuTOF™ GC-Alpha に搭載されている「msFineAnalysis AI」は、AIが未知物質の分子式から構造式までを自動で推定できる解析ソフトウェアです。

従来は熟練者の経験と長時間の作業が不可欠でしたが、複数のAIモデルとソフトイオン化法を組み合わせることで、短時間で解析できるようになりました。

これにより、従来の定性分析では困難だった未知成分の同定も効率化され、研究開発のスピードを大きく高めることができます。

まとめ

ガスクロマトグラフは、成分の分離原理や装置構成、得られる情報を理解することで、環境・食品・医薬など幅広い分野に活用できる分析法です。

本記事では、GCとGC-MSの違い、装置選びのポイント、さらにAI解析ソフトを用いた最新の手法までを解説しました。

「自社に合うGC-MSを知りたい」「導入や運用について詳しく相談したい」といった場合は、お気軽にお問い合わせください。装置の選定から運用サポートまで、最適な方法をご提案します。

製品情報

日本電子株式会社

日本電子は、1949年の創業以来、これまで最先端の理科学・計測機器、産業機器そして医用機器の開発に邁進してきました。

今では数多くの製品が世界のいたるところで使用され、真のグローバル企業として高い評価を頂いております。

「世界の科学技術を支えるニッチトップ企業」を目指し、ますます高度化し多様化するお客様のニーズに的確にお応えしていきます。

お問い合わせ

日本電子では、お客様に安心して製品をお使い頂くために、

様々なサポート体制でお客様をバックアップしております。お気軽にお問い合わせください。