SEMの帯電現象 (チャージアップ) を抑制する

MP2023-01

はじめに

走査電子顕微鏡 (Scanning Electron Microscope : SEM) は、光学顕微鏡と同様に試料の表面を観察できる装置です。SEMは、電子線を利用するため、装置内が真空に保たれており、真空に耐えられる導電性試料であれば容易に観察できます。一方、非導電性試料をSEMで観察すると、帯電現象 (以下帯電とする) が起こります。帯電を抑えて観察するには、試料と電子の関係について理解する必要があります。ここではSEMの帯電を抑制する方法の内、一般的に利用されている試料前処理と測定条件について紹介します。

帯電

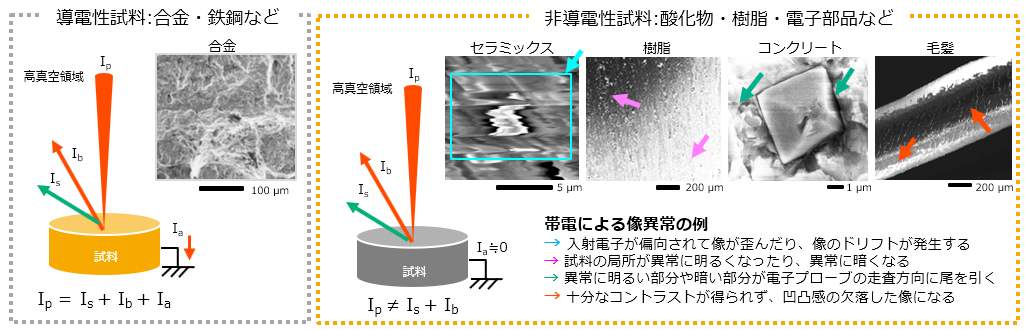

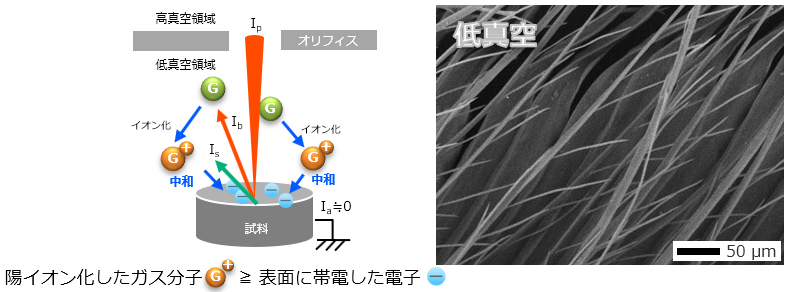

なぜ非導電性試料では帯電が起こるのでしょうか。これは試料の導電性が関係しています。試料の導電性は、試料中の自由電子の数によって決まります。導電性試料では、自由電子が多いため、電子が流れます。一方で非導電性試料では、自由電子が少ないため、電子が流れにくくなります。 SEM内での電子の動きに置き換えます。試料表面に電子線を照射すると、入射電子 (Ip) が試料内部で散乱し、二次電子 (Is) や反射電子 (Ib) が試料表面から放出され、一部は試料を通じてアースに流れます (Ia)。図1にSEM観察時の電子の流れとSEM画像 (二次電子像) を示します。導電性試料の場合は、アースに電子が流れるため、試料に入射した電子と試料から放出された電子の数は等しくなります (Ip = Is + Ib + Ia)。一方、非導電性試料の場合は、アースに電子が流れにくいため、試料に入射した電子と試料から放出された電子のバランスが崩れ、帯電します (Ip ≠ Is + Ib)。帯電した状態では、試料表面の部分部分で試料に入射する電子よりも試料から放出される電子が多かったり、あるいは少なかったりするために、観察される像に異常が起こります。

図1 試料の導電性による電子の流れとSEM画像 (二次電子像) の違い

| 観察条件 | 入射電圧 [kV] | 真空度 [Pa] |

|---|---|---|

| 合金 | 15 | 1×10-3 (高真空) |

| ガラス | 15 | 1×10-3 (高真空) |

| 樹脂 | 15 | 1×10-3 (高真空) |

| 毛髪 | 15 | 1×10-3 (高真空) |

帯電の抑制

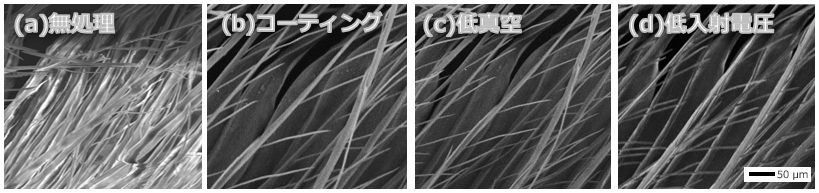

図2に非導電性試料であるワシミミズクの羽根をSEMで観察した事例を示します。無処理のまま観察すると帯電が起こります (図2a)。試料前処理としてOsをコーティングすると帯電の影響を受けずに観察できます (図2b)。また、試料室の真空度や入射電圧といった観察条件の調整で、帯電を低減して観察できます (図2c, d)。

図2 ワシミミズクの羽根のSEM画像

| 帯電対策 | 入射電圧 [kV] | 試料室真空度 [Pa] |

|---|---|---|

| (a) 無処理 | 15 | 1×10-3 (高真空) |

| (b) コーティング (Os) | 15 | 1×10-3 (高真空) |

| (c) 低真空 | 15 | 80 (低真空) |

| (d) 低入射電圧 | 0.8 | 1×10-3 (高真空) |

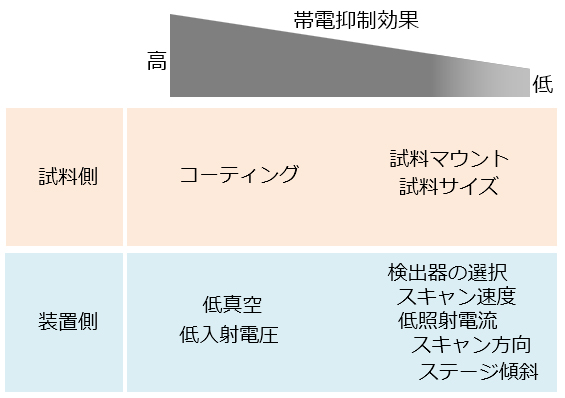

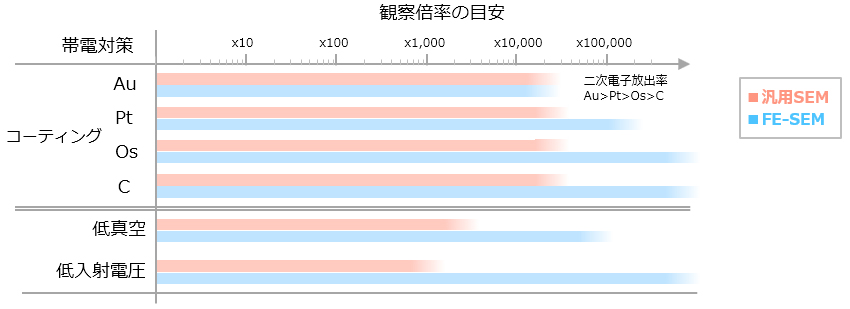

前述した方法以外にも複数の帯電対策があり、それらの分類を図3に示します。帯電抑制効果が高い試料前処理 (コーティング)、測定条件 (低真空 、低入射電圧) が主に利用されています。各方法の抑制メカニズムについて図2のSEM画像を用いて説明します。

図3 帯電対策の分類

試料前処理: コーティング

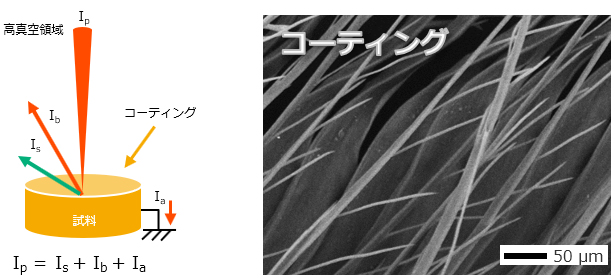

コーティングとは、試料表面を導電性材料 (Au, Pt, Os, Cなど) で薄くコートする手法です。入射電子がコーティングした試料表面を通じてアースに流れるようになるため、導電性試料と同等に観察できます (図4)。

図4 コーティングの原理図 (左) とOsコートしたワシミミズクの羽根のSEM画像 (右)

| 帯電対策 | 入射電圧 [kV] | 試料室真空度 [Pa] |

|---|---|---|

| (b) コーティング (Os) | 15 | 1×10-3 (高真空) |

測定条件: 低真空

低真空とは、試料室に空気や窒素ガスを導入 (試料室真空度を悪く) し、測定する手法です。入射電子で陽イオン化されたガス分子が、帯電した試料表面を電気的に中和するため、帯電を抑制して観察できます (図5)。真空度が悪いほど、陽イオン化されたガス分子が増えるため、帯電抑制効果が高まります。試料前処理が必要ないため、簡易観察でよく利用されます。

図5 低真空の原理図 (左) とワシミミズクの羽根の低真空観察像 (右)

| 帯電対策 | 入射電圧 [kV] | 試料室真空度 [Pa] |

|---|---|---|

| 低真空 | 15 | 80 (低真空) |

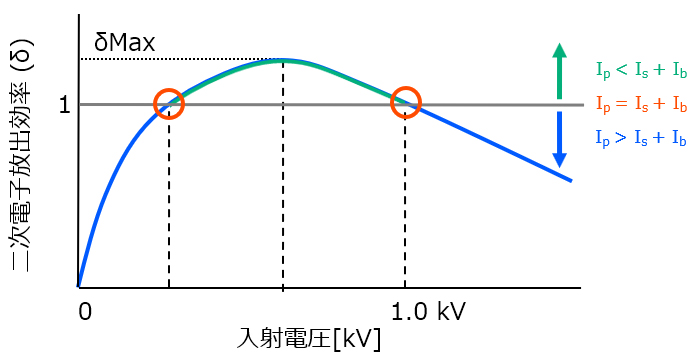

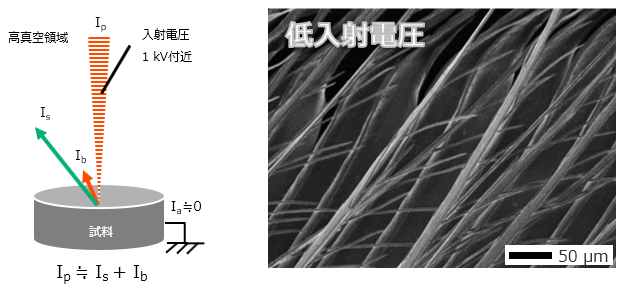

測定条件: 低入射電圧

低入射電圧とは入射電圧1 kV程度で観察する手法です。図6に入射電圧を変えたときの二次電子放出率の模式図を示します。二次電子放出率が1付近の入射電圧を利用することで、Ip と+ Is + Ib の平衡が保て、帯電の影響を低減して観察できます (図7)。この手法は、低入射電圧でもプローブ径を細く保つことができる電界放出電子銃を搭載したSEM (FE-SEM) で有効です。

図6 二次電子放出率の入射電圧依存性

図7 帯電の原理図 (左) とワシミミズクの羽根の低入射電圧観察像 (右)

| 帯電対策 | 入射電圧 [kV] | 試料室真空度 [Pa] |

|---|---|---|

| 低入射電圧 | 0.8 | 1×10-3 (高真空) |

まとめ

SEMのチャージアップ (帯電現象) を抑制するには、試料側を調製する方法と観察条件を調整する手法があります。これらの手法を用いて、帯電を抑制し、非導電性試料を観察することが大切です (図8)。

図8 各帯電対策手法と観察倍率の目安