クライオ電顕

クライオ電顕

cryo-electron microscopy

[目次:理論(電子の散乱/回折/結像)]

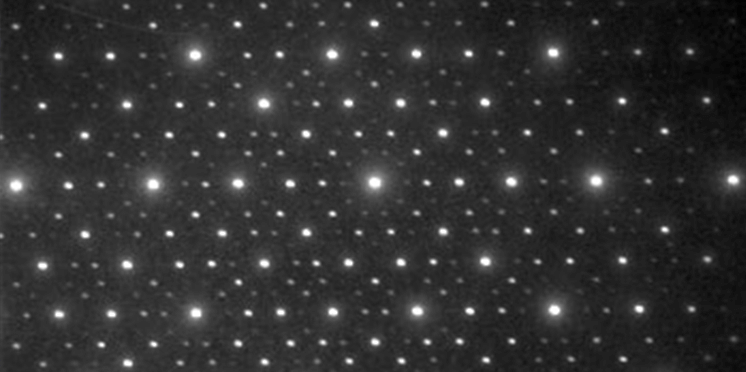

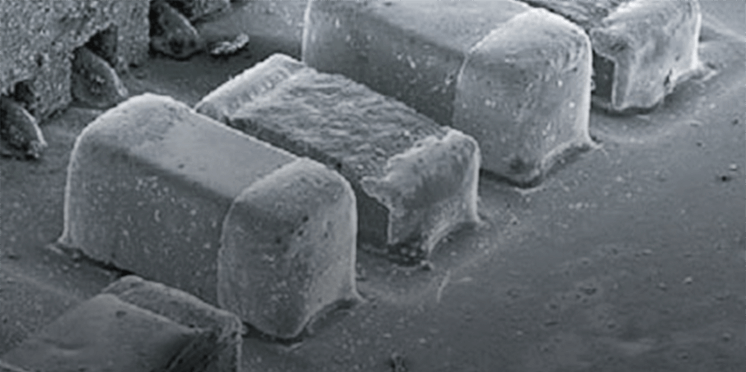

氷包埋法や凍結切片法等の各種凍結技法により、染色等を行わずに、作製した生物系試料(細胞、精製タンパク質、ウイルス、脂質分子等)を、凍結状態のまま電子顕微鏡内に挿入して観察する手法。観察は液体窒素温度、もしくは液体ヘリウム温度で行う。生物系の試料は軽元素から構成されるものがほとんどで、散乱コントラストは生じない。そのため、数μm程度のデフォーカスすることで生じる位相コントラストにより観察を行う。

低温状態の試料を透過電子顕微鏡内に挿入し観察できるクライオトランスファーホルダーを使用する場合と、低温状態の試料を自動搬送する機能を有した専用のクライオ電子顕微鏡装置を用いる場合がある。

なお、クライオ電顕法を用いた三次元構造解析手法には、単粒子解析やトモグラフィーなどがある。

"Cryo-electron microscopy" is a microscopy method used for the observation of biological specimens at the temperature of liquid nitrogen or liquid helium. The biological specimens of purified proteins, viruses, lipid molecules, etc. are prepared by various freezing methods (ice embedding, freeze sectioning, etc.) without staining, and are inserted into a microscope with the specimens kept frozen. Since biological specimens are mostly composed of light elements, scattering contrast is extremely weak to observe. Thus, the specimen is observed using phase contrast produced at a defocus of a few μm.

For inserting the low-temperature (frozen) specimens, two techniques are available: the use of a cryo-transfer holder or a dedicated cryo-electron microscope which has an automatic specimen transfer mechanism.

3D structure analysis methods using cryo-electron microscopy include single particle analysis and tomography.

関連用語から探す

説明に「クライオ電顕」が含まれている用語