走査電子顕微鏡 (SEM) と透過電子顕微鏡 (TEM) の進化 自動化と高分解能で広がる可能性 【JASIS2025出展レポート_Part2】

Part1は質量分析装置 (MS) と核磁気共鳴装置 (NMR) を取り上げ、未知物質解析と安定運用の最前線をご紹介しました。今回のPart2では、研究現場を支えるもう一つの柱である電子顕微鏡をご紹介します。JASIS2025で展示された日本電子の最新技術を、説明員の声を交えてご紹介します。

自動試料交換で省人化を実現するSEM ― Neo Action Robo

これまでSEMでの試料交換は、装置の前で人が手作業で行う必要がありました。今回展示された「Neo Action Robo」は、このプロセスをロボットアームによって自動化する新機能です。SEMの上位機種のJSM-IT810に実装され、展示会場でのデモには多くの来場者の注目が集まりました。

開発のきっかけは、ある大学の研究者からの「無人ラボを作りたい」という要望でした。

「SEMの観察や分析は自動化がかなり進んできましたが、試料交換だけは人手に頼らざるを得ませんでした。今回のNeo Action Roboでは、その部分まで自動化できるようにしたのが大きな特徴です」

特に効果が発揮されるのは、装置を24時間稼働させたいケースです。

「検査品が多いと、夜間でも人が試料を入れ替える必要があります。そこをロボットに任せることで、常時人が張り付く必要がなくなり、大量のサンプルを効率的に処理できるようになります」 (田中)

展示会では、自動化技術への関心が例年を大きく上回りました。来場者には半導体、金属、電子部品、化学など、さまざまな分野でSEMを活用する技術者や開発担当者、品質管理の担当者などが多く訪れていました。田中は「これまで自動化を考えていなかったお客様からも、『こんなことができるのか』という驚きの声を多くいただきました」と振り返ります。

「無人化や省人化のニーズが高まる中で、こうした自動化技術は、企業の品質保証や製品開発の現場など、さまざまな用途への展開が期待されます。」と田中は展望を語ります。

汎用型SEMが広げる教育と産業利用の裾野

一方、より幅広いユーザー層に向けた製品として展開されているのが、汎用型SEM「JSM-IT710」「JSM-IT510」「JSM-IT210」「JCM-7000」です。JCM-7000はコンパクトな卓上モデルで発売から6年が経過し、大学や高専での教育用途から、工場での抜き取り検査や品質管理まで、さまざまな現場で活用されています。

SEMは、試料の状態によっては前処理が不要な場合もあり、比較的手軽に観察できる点がTEMとの大きな違いです。日本電子の関根は次のように説明します。

「SEMは試料表面を直接観察できるのが大きな利点です。TEMのように、百ナノメートルレベルの薄片を作成する必要がないため、操作性の面でも扱いやすく、導入のハードルが低い。教育機関や工場など、さまざまなお客様にご利用いただいています」

「ターゲットは初心者に限りません。入門機として学生の方に使っていただく一方で、付加機能を活用すれば応用研究でも十分に対応できます。裾野が広いのがこのシリーズの特徴です。実際、品質管理から応用研究まで、幅広いニーズに応えられる装置となっています」 (同)

「当社の汎用型SEMは高真空・低真空の両モードに対応しています。さらに、元素分析装置 (EDS) も自社製で一体化されており、操作性の良さや迅速なサポート対応においても差別化を図っています。他社のようにサードパーティーに依存しない点は、日本電子ならではの強みです」 (同)

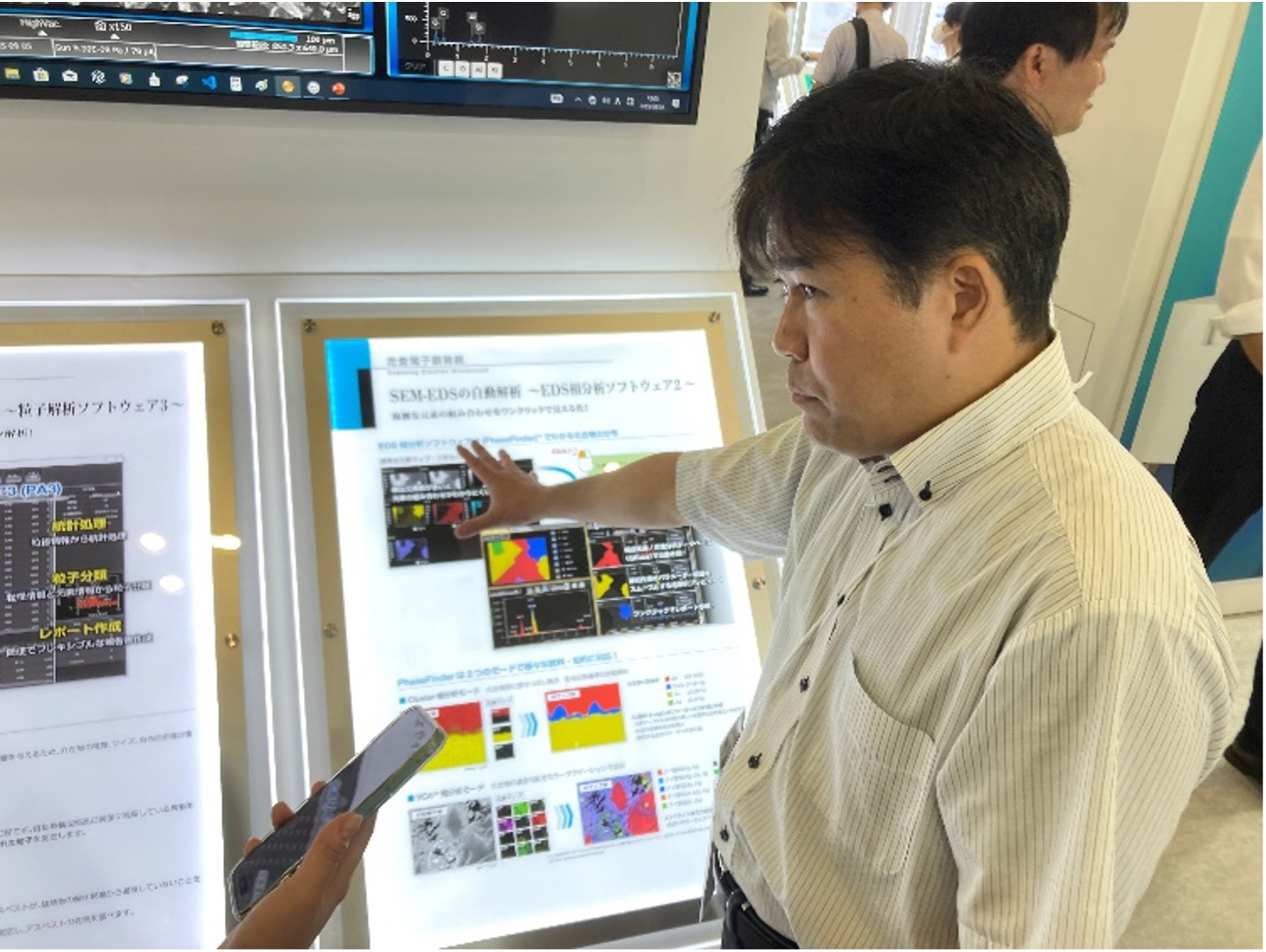

「今回の展示では、新たなアプリケーションにも注目が集まりました。たとえば、SEMと自社製のEDSを組み合わせた粒子解析では、金属介在物の評価や自動車部品の清浄度検査などに活用できるほか、化合物ごとの分布や濃度もワンクリックで自動判定することが可能です」

「例えばアスベストのように形態で判定するケースや、ISO規格に基づく自動車部品の清浄度評価など、現場での検査に直結するニーズがあります。こうした要求に応えられるのが今回の新しい分析機能です」

事前に開催されたウェビナーには500名超が参加し、多くの方々に関心を持っていただきました。

【アプリケーションノート】粒子解析/詳細分類を用いた粒子の自動分類~アスベストの自動分類例~

TEMを進化させるSightSKY™カメラと統合ソフトFEMTUS™

透過電子顕微鏡(TEM)は、百ナノメートル程度の薄片試料に電子線を透過させて内部構造を観察する、高分解能分析の主力装置です。国立研究所や大学の研究センター、民間の先端研究所などで広く利用されており、近年では半導体の微細化に伴い、品質管理の現場でも導入が進んでいます。

説明員の小橋は次のように語ります。「デバイスが小型化するほど、それを評価する装置にも高い分解能が求められます。半導体では微細化が進んでおり、TEMクラスの分解能が欠かせない状況になっています」

TEMには、導入にあたって独自のハードルもあります。

「サンプルは百ナノメートル以下まで薄く加工する必要があります。そのため、試料作製の技術や専用装置がセットで求められます。たとえばFIB-SEMを使って削りながら観察し、目的の厚みに仕上げるといったプロセスです。TEM本体だけでなく、周辺技術と組み合わせてご提案することが、私たちの役割です」 (同)

今回の展示で注目を集めたのが、自社製カメラ「SightSKY™」です。従来は海外製に依存していましたが、2025年からは全ラインナップのTEMに国産カメラの搭載が可能となりました。SightSKY™は19メガピクセルの高解像度を誇り、競合製品と比較してもコストパフォーマンスに優れています。

小橋は次のように説明します。

「競合の同価格帯は16メガピクセルが主流ですが、SightSKY™は19メガピクセルのカメラとなります。従来は海外製カメラしか選択肢がなく、不確実な要素による影響を受けやすい状況でしたが、自社製カメラによって安定した供給とコスト面での安心を実現できるようになりました」

さらに、日本電子が新たに開発した統合分析プラットフォーム「FEMTUS™」も注目を集めました。TEMの制御、カメラ、検出器、元素分析などを一元管理できるソフトウェアで、現場での操作性を向上させることができます。

「これまでは観察のために複数のソフトを同時に立ち上げて操作する必要がありましたが、FEMTUS™では1つのソフトで完結できます。研究者は煩雑な操作から解放され、本質的な分析に集中できる環境を提供できるのが最大のポイントです」 (同)

小橋は最後にこう強調します。

「TEMはハイエンド装置であり、導入の多くは新規というよりも、既存設備の更新や増設が中心です。ただ、SightSKY™やFEMTUS™の登場により操作性や分析効率が向上し、既存のお客様にも新たな価値を提供できると考えています」

まとめ

研究開発の現場では、省人化による効率化や、高分解能観察による高度化といった課題が複雑化しています。日本電子は、走査電子顕微鏡における自動試料交換機能「Neo Action Robo」やSEMの新アプリケーションを通じて、現場の負担を減らしつつ、高度な品質管理の実現を支援していきます。さらに、透過電子顕微鏡では国産カメラ「SightSKY™」と統合プラットフォーム「FEMTUS™」を新たに提供し、操作性と観察精度の両立を目指しました。

「装置をいかに効率よく運用するか」「微細構造をどう正確に捉えるか」という二つのテーマに対し、日本電子はハードとソフトを一体で提供する総合力で応えています。JASIS2025で紹介した最新技術は、その姿勢を象徴するものです。

今後も、日本電子はお客様の研究開発や産業応用を支え、科学の進展と社会の課題解決に貢献してまいります。

関連記事

質量分析計 (MS) と核磁気共鳴装置 (NMR) 、日本電子が描く分析の新しい姿 【JASIS2025出展レポート_Part1】

蛍光X線分析 (XRF) 装置「JSX-1000S」で切り拓く、非破壊元素分析の未来【JASIS2025出展レポート_Part3】

日本電子株式会社

日本電子は、1949年の創業以来、これまで最先端の理科学・計測機器、産業機器そして医用機器の開発に邁進してきました。

今では数多くの製品が世界のいたるところで使用され、真のグローバル企業として高い評価を頂いております。

「世界の科学技術を支えるニッチトップ企業」を目指し、ますます高度化し多様化するお客様のニーズに的確にお応えしていきます。

お問い合わせ

日本電子では、お客様に安心して製品をお使い頂くために、

様々なサポート体制でお客様をバックアップしております。お気軽にお問い合わせください。